Le Système Planétaire d’Ursae Majoris d : Une Exploration du Géant Gazeux

Le système d’Ursae Majoris, situé à environ 45 années-lumière de la Terre, abrite un exoplanète notable, Ursae Majoris d, une planète géante gazeuse qui a été découverte en 2009. Cette découverte a non seulement enrichi notre compréhension des systèmes planétaires lointains, mais a également ouvert de nouvelles avenues pour l’étude des géants gazeux et de leur dynamique orbitale. Cet article se propose d’explorer les caractéristiques, les découvertes et les implications de la présence d’Ursae Majoris d, tout en analysant son impact potentiel sur notre compréhension de l’évolution des systèmes planétaires dans l’univers.

Caractéristiques de la planète Ursae Majoris d

Ursae Majoris d appartient à la catégorie des géants gazeux, un type de planète similaire à Jupiter, mais avec des caractéristiques qui lui sont propres. Sa masse est environ 1,64 fois celle de Jupiter, et son rayon est 1,2 fois plus grand que celui de la célèbre planète géante de notre système solaire. Ces caractéristiques la classent parmi les planètes massives, ce qui en fait un objet d’étude intéressant pour les astrophysiciens.

La masse et le rayon d’Ursae Majoris d suggèrent une atmosphère dense et une structure interne qui pourraient offrir des indices sur la formation des planètes géantes dans d’autres systèmes stellaires. Cependant, l’existence de ces géants gazeux n’est pas sans poser des questions importantes sur leur formation et leur évolution au sein de systèmes stellaires.

Orbite et caractéristiques orbitales

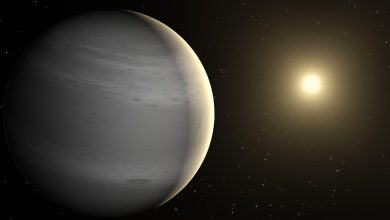

L’orbite d’Ursae Majoris d est remarquable pour plusieurs raisons. Elle se situe à une distance de 11,6 unités astronomiques (UA) de son étoile hôte, Ursae Majoris, ce qui correspond à une distance considérable par rapport à la Terre. Cette distance est similaire à celle de Saturne par rapport au Soleil dans notre système solaire, mais l’orbite de la planète est légèrement excentrique avec une valeur d’excentricité de 0,16. Cela signifie que la trajectoire de la planète autour de son étoile est plus allongée que celle des planètes du système solaire, telles que la Terre ou Jupiter, qui ont des orbites presque circulaires.

L’excentricité modérée de l’orbite d’Ursae Majoris d peut avoir des implications sur les variations saisonnières et climatiques, qui sont encore mal comprises en dehors du contexte du système solaire. De plus, l’orbite relativement lointaine de cette planète en fait un excellent sujet pour étudier les effets des variations orbitales sur l’évolution des géants gazeux, particulièrement dans des systèmes plus anciens ou plus jeunes que le nôtre.

L’orbite d’Ursae Majoris d nécessite un peu plus de 38 jours terrestres pour effectuer une révolution complète autour de son étoile, un « période orbitale » assez courte compte tenu de la distance. Ce phénomène est dû à la masse de la planète et à l’attraction gravitationnelle de son étoile, qui induit des vitesses orbitales plus élevées que celles des planètes du système solaire. La connaissance de ces périodes orbitales peut nous permettre de mieux comprendre les dynamiques des orbites des planètes dans des systèmes éloignés.

Méthode de détection et découverte

La méthode utilisée pour détecter Ursae Majoris d repose sur la méthode de la vitesse radiale, une technique couramment utilisée pour découvrir des exoplanètes, particulièrement les planètes massives. En mesurant les petites variations de la vitesse de l’étoile hôte causées par l’attraction gravitationnelle de la planète, les astronomes peuvent détecter la présence de planètes qui ne peuvent pas être observées directement. Ces petites oscillations dans la position de l’étoile ont permis aux chercheurs d’identifier Ursae Majoris d dans le ciel en 2009, après plusieurs années d’observations et d’analyses.

Cette méthode a déjà été responsable de la découverte de nombreux exoplanètes, y compris d’autres géants gazeux dans des systèmes stellaires similaires à celui d’Ursae Majoris. Toutefois, la méthode de la vitesse radiale a ses limites, en particulier pour les planètes de petite taille ou celles qui sont situées à des distances très éloignées, où les variations de la vitesse de l’étoile sont plus difficiles à détecter.

Implications pour la formation des géants gazeux

L’étude d’Ursae Majoris d, et des géants gazeux en général, permet de mieux comprendre la formation et l’évolution de ces planètes massives. La masse relativement grande de cette planète et son rayon étendu indiquent qu’elle a probablement acquis une grande quantité de gaz et de poussière au fil du temps, ce qui l’a transformée en un géant gazeux similaire à Jupiter. La présence d’une excentricité modérée dans son orbite pourrait aussi offrir des indices sur les perturbations gravitationnelles ou les interactions avec d’autres corps dans son système, ce qui pourrait affecter sa stabilité orbitale à long terme.

L’étude des géants gazeux dans d’autres systèmes solaires, tels que celui d’Ursae Majoris, est cruciale pour comprendre comment ces planètes se forment. Les géants gazeux sont souvent considérés comme des « laboratoires naturels » pour étudier la physique de la matière dans des conditions extrêmes, notamment la composition chimique de leurs atmosphères et l’effet de la gravité sur leur structure interne.

Perspectives futures

L’étude d’Ursae Majoris d pourrait également nous éclairer sur la question de la présence de mondes habitables dans des systèmes stellaires voisins. Bien que cette planète soit un géant gazeux et donc peu susceptible de supporter la vie telle que nous la connaissons, son système pourrait abriter des planètes plus petites ou des corps de type rocheux qui, eux, pourraient présenter des conditions propices à la vie. La recherche continue dans ce domaine pourrait un jour conduire à la découverte de planètes semblables à la Terre dans des systèmes planétaires très éloignés, offrant des perspectives fascinantes pour l’avenir de l’astronomie.

De plus, les futures missions spatiales et les télescopes plus puissants permettront d’observer Ursae Majoris d sous des angles différents et plus détaillés. Les télescopes à haute résolution, comme le télescope spatial James Webb, devraient être capables d’observer plus précisément les atmosphères des géants gazeux, et peut-être même d’identifier des traces de molécules ou de phénomènes atmosphériques jusque-là inconnus.

Conclusion

En résumé, Ursae Majoris d est un exemple fascinant d’exoplanète géante gazeuse qui offre une multitude de possibilités d’étude pour les astronomes. Avec sa masse, son rayon, son excentricité orbitale et ses caractéristiques spécifiques, cette planète pourrait nous fournir des informations précieuses sur la formation des géants gazeux et l’évolution des systèmes stellaires. Bien que l’existence de telles planètes ne soit pas une nouveauté dans le domaine de l’astronomie, chaque nouvelle découverte, telle que celle d’Ursae Majoris d, permet d’approfondir notre compréhension du cosmos et des mécanismes qui régissent les systèmes planétaires.