Les Moyens de Traitement Contre les Effets des Poisons Mortels : Une Exploration des Options Thérapeutiques et Préventives

L’intoxication par des poisons, qu’ils soient naturels ou industriels, demeure l’un des défis les plus complexes en matière de santé publique. Les toxines, qu’elles proviennent de substances chimiques, de produits agricoles, de métaux lourds ou de poisons biologiques, peuvent avoir des effets dévastateurs sur le corps humain. La gestion des intoxications graves nécessite une approche multifacette, qui combine une identification rapide de l’agent toxique, des mesures de prévention et des traitements médicaux adaptés. Cet article examine les différentes stratégies de traitement contre les poisons mortels, en mettant en lumière les méthodes utilisées en médecine d’urgence et les avancées en matière de prévention.

1. Comprendre les Poisons et Leur Impact sur l’Organisme

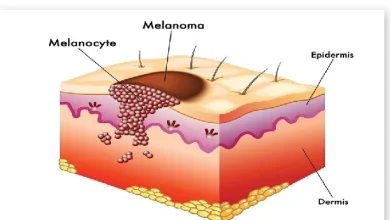

Avant de se pencher sur les méthodes de traitement, il est essentiel de comprendre ce que sont les poisons et comment ils agissent sur l’organisme. Les poisons sont des substances capables de causer des dommages aux cellules ou aux systèmes biologiques, parfois de manière irréversible, même en petites quantités. Leur toxicité dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature de la substance, la voie d’exposition (orale, cutanée, respiratoire), la dose ingérée et la durée d’exposition.

Les poisons peuvent être classés de diverses manières, mais en général, ils se divisent en deux grandes catégories :

-

Les poisons chimiques : Ces substances incluent les produits industriels, les pesticides, les solvants, les médicaments mal utilisés ou mal dosés, ainsi que les métaux lourds comme le plomb, le mercure et l’arsenic.

-

Les poisons biologiques : Ceux-ci incluent les venins d’animaux (serpents, araignées, scorpions), les toxines produites par des bactéries (comme la botuline), et les substances présentes dans certains aliments ou plantes.

Les symptômes d’une intoxication varient selon le type de poison, mais ils incluent généralement des troubles digestifs, des difficultés respiratoires, des troubles neurologiques, des douleurs musculaires, et dans les cas graves, des défaillances d’organes, des convulsions et un coma.

2. Les Premiers Secours : Interventions Immédiates

Les premières minutes suivant l’exposition à un poison sont cruciales. En cas d’intoxication aiguë, l’action rapide peut sauver des vies. Voici les étapes de base des premiers secours en cas d’intoxication :

-

Appeler les urgences : Il est primordial d’alerter immédiatement les services médicaux d’urgence afin de garantir une prise en charge rapide. En attendant l’arrivée des secours, certaines mesures peuvent être prises pour limiter les effets du poison.

-

Évaluer la situation : Si la victime est consciente, il faut essayer de déterminer quel poison a été ingéré ou administré. Cela peut orienter les traitements à adopter, car certains antidotes ne sont efficaces que pour certains types de poisons.

-

Éviter d’aggraver la situation : Dans certains cas, comme en cas de poison acide ou alcalin, il est déconseillé de provoquer le vomissement, car cela pourrait endommager l’œsophage. De même, en cas d’intoxication par des gaz, il est impératif de sortir immédiatement de la zone contaminée pour éviter une exposition prolongée.

3. Les Antidotes et Médicaments : Traitements Spécifiques Selon le Poison

L’une des méthodes les plus efficaces pour traiter les intoxications graves est l’administration d’antidotes spécifiques. Ces substances neutralisent ou contrecarrent les effets des toxines. Les antidotes ne sont disponibles que pour certains types de poisons, et leur utilisation nécessite souvent un diagnostic précis.

-

Le charbon actif : Bien qu’il ne soit pas un antidote en soi, le charbon actif est largement utilisé dans le traitement des intoxications par voie orale. Il agit en adsorbant les poisons dans le tractus gastro-intestinal, empêchant ainsi leur absorption dans le sang. Il est efficace pour de nombreux poisons, mais pas pour tous (par exemple, il est inefficace contre les métaux lourds ou les produits corrosifs).

-

L’atropine : Utilisée dans les cas d’intoxication par les organophosphorés (pesticides, gaz neurotoxiques), l’atropine bloque l’action de l’acétylcholine sur le système nerveux, réduisant ainsi les effets de la paralysie musculaire et de la salivation excessive.

-

Le N-acétylcystéine (NAC) : Dans le cas d’une intoxication par le paracétamol, le NAC est un antidote qui aide à prévenir les dommages au foie. Ce médicament est utilisé dans les hôpitaux pour traiter les surdoses de paracétamol et minimiser les risques de défaillance hépatique.

-

Le prussiate de sodium : Utilisé dans le traitement des intoxications au cyanure, le prussiate de sodium réagit avec le cyanure pour former un complexe non toxique, permettant de prévenir les effets de l’intoxication.

-

Le calcium et le magnésium : Dans les cas d’intoxication par des sels de strychnine ou par des toxines qui provoquent des convulsions, des solutions intraveineuses de calcium ou de magnésium peuvent être administrées pour contrer les effets neurologiques et stabiliser la victime.

-

Le dimercaprol et le DMSA (Acide Dimercaptosuccinique) : Ces médicaments sont utilisés pour traiter les intoxications par les métaux lourds, comme le plomb ou le mercure. Ils se lient aux métaux dans le corps et favorisent leur excrétion par les reins.

4. Les Traitements de Support : Soins Intensifs et Réhabilitation

Lorsque l’intoxication est trop grave pour être corrigée uniquement par un antidote, des soins de soutien intensifs sont nécessaires. Cela peut inclure :

-

L’oxygénothérapie : Dans les cas d’intoxication par des gaz comme le monoxyde de carbone, l’oxygénothérapie hyperbare (administation d’oxygène sous pression) peut être utilisée pour éliminer rapidement le gaz du sang et réduire les effets toxiques sur les organes vitaux.

-

La dialyse : Lorsque les poisons sont trop nombreux ou trop toxiques pour être éliminés par les reins de manière naturelle, la dialyse peut être utilisée pour filtrer les toxines du sang. Elle est particulièrement utile en cas d’intoxication par des substances comme le lithium ou certains médicaments.

-

Les ventilateurs mécaniques : Dans les cas où le poison perturbe la respiration, des machines peuvent être utilisées pour soutenir la respiration et maintenir un niveau suffisant d’oxygène dans le sang.

-

La réhydratation intraveineuse : De nombreuses intoxications, en particulier celles causées par des produits chimiques ou des plantes toxiques, peuvent entraîner une déshydratation. Une réhydratation rapide à l’aide de solutions salines et de fluides intraveneux est souvent nécessaire.

5. La Prévention : Sensibilisation et Mesures Préventives

Prévenir les intoxications est une démarche essentielle pour limiter les risques. Cela inclut :

-

L’éducation et la sensibilisation : Informer le public des dangers potentiels des produits chimiques, des médicaments et des toxines présentes dans l’environnement peut réduire les incidents d’intoxication. Des campagnes de prévention sont particulièrement nécessaires dans les industries chimiques et agricoles.

-

Le stockage et la gestion des produits dangereux : Les substances toxiques doivent être stockées dans des conditions sécurisées, loin de la portée des enfants et dans des contenants appropriés. Les informations sur les risques doivent être clairement indiquées sur les étiquettes des produits.

-

La réglementation stricte des pesticides et des produits chimiques : La mise en œuvre de réglementations internationales plus strictes sur l’utilisation des produits chimiques toxiques peut également contribuer à réduire les risques d’intoxication à grande échelle.

-

La surveillance des aliments et des médicaments : Les autorités sanitaires doivent veiller à la qualité des produits alimentaires et pharmaceutiques afin d’éviter les contaminations et les erreurs de dosage qui pourraient entraîner des intoxications.

Conclusion

Les intoxications par des poisons représentent un défi majeur pour la santé humaine, avec des effets potentiellement fatals si elles ne sont pas rapidement et efficacement traitées. Cependant, grâce aux progrès médicaux, de nombreux traitements efficaces existent aujourd’hui pour contrer les effets des toxines, qu’elles soient chimiques, biologiques ou métalliques. Il est essentiel de réagir rapidement, de fournir des soins de soutien adaptés et de recourir aux antidotes spécifiques lorsque cela est possible. Enfin, la prévention reste le meilleur moyen de limiter les risques d’intoxication et de protéger la santé publique.