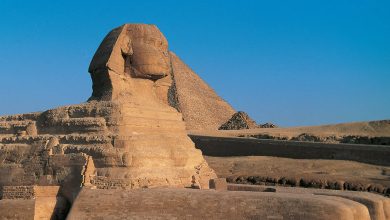

Titre : La superficie de la Palestine : une exploration géographique et historique

La question de la superficie de la Palestine est à la fois géographique et politique. En effet, la Palestine, dans ses différentes dimensions historiques et contemporaines, se réfère à des territoires dont la délimitation a souvent été influencée par des événements géopolitiques. Cet article examine non seulement la superficie actuelle de la Palestine, mais aussi son contexte historique et les implications de ses frontières.

I. Définition et dimensions géographiques

La Palestine, telle qu’elle est comprise aujourd’hui, se compose principalement de deux entités : la Cisjordanie et la bande de Gaza. La Cisjordanie, qui est un territoire occupé, a une superficie d’environ 5 860 kilomètres carrés, tandis que la bande de Gaza, qui est beaucoup plus petite, s’étend sur environ 365 kilomètres carrés. En totalisant ces deux territoires, la superficie totale de la Palestine s’élève à environ 6 225 kilomètres carrés.

1. La Cisjordanie

La Cisjordanie, située à l’est d’Israël, est un territoire riche en histoire et en culture. Elle est bordée par la rivière Jourdain à l’est et par la ligne verte (la frontière de 1949) à l’ouest. Ce territoire est caractérisé par une diversité de paysages, incluant des montagnes, des vallées, et des régions désertiques. Les principales villes de la Cisjordanie incluent Ramallah, Bethléem, et Hébron, chacune ayant une importance culturelle et religieuse significative.

2. La bande de Gaza

La bande de Gaza, quant à elle, est un petit territoire côtier situé le long de la mer Méditerranée. Elle mesure environ 41 kilomètres de long et entre 6 et 12 kilomètres de large. Malgré sa petite superficie, Gaza est densément peuplée, avec plus de deux millions d’habitants, ce qui en fait l’un des endroits les plus densément peuplés au monde. La bande de Gaza est soumise à un blocus, et ses conditions de vie sont souvent mises en avant dans les discussions internationales sur les droits de l’homme.

II. Contexte historique des frontières

Les frontières de la Palestine ont été redéfinies à plusieurs reprises au cours de l’histoire. Au début du XXe siècle, le territoire était une partie de l’Empire ottoman, puis a été placé sous mandat britannique après la Première Guerre mondiale. La déclaration Balfour de 1917, qui soutenait l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine, a marqué le début de tensions entre les communautés juive et arabe.

1. La partition de 1947

La résolution 181 des Nations Unies, adoptée en 1947, proposait un plan de partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Selon ce plan, le territoire aurait été divisé en 56 % pour les Juifs et 43 % pour les Arabes, avec Jérusalem comme zone internationale. Ce plan a été accepté par les dirigeants juifs mais rejeté par les dirigeants arabes, entraînant la guerre de 1948 qui a abouti à la création de l’État d’Israël et au déplacement de centaines de milliers de Palestiniens.

2. Les conséquences de la guerre de 1948

La guerre de 1948, souvent appelée la Nakba (« la catastrophe » en arabe), a eu un impact significatif sur la géographie de la Palestine. La majorité des terres qui avaient été attribuées aux Arabes dans le plan de partage ont été annexées par Israël. En conséquence, les territoires de la Cisjordanie et de Gaza ont été respectivement contrôlés par la Jordanie et l’Égypte jusqu’à la guerre de 1967.

III. La situation actuelle

La situation actuelle en Palestine est marquée par des conflits persistants, des négociations intermittentes, et une lutte pour la reconnaissance internationale. En 1967, lors de la guerre des Six Jours, Israël a occupé la Cisjordanie, Gaza, et d’autres territoires, modifiant encore une fois les frontières de la région.

1. L’Autorité palestinienne

L’Autorité palestinienne a été créée dans les années 1990 à la suite des accords d’Oslo, permettant une certaine autonomie pour les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Toutefois, le contrôle israélien continue d’exister dans plusieurs domaines, y compris les frontières, les ressources en eau, et la sécurité.

2. Les territoires occupés

Les colonies israéliennes, qui continuent de s’étendre en Cisjordanie, compliquent encore plus la situation. Selon le droit international, ces colonies sont considérées comme illégales, mais Israël conteste cette interprétation. Les lignes de démarcation entre les zones administratives palestiniennes et israéliennes restent floues et en constante évolution.

IV. Les enjeux géopolitiques et humanitaires

La superficie de la Palestine et la question de ses frontières ne sont pas seulement des problématiques géographiques, mais aussi des enjeux géopolitiques complexes. Les discussions sur la paix et la reconnaissance des droits des Palestiniens sont souvent entachées de violence, de tensions ethniques et religieuses, et de luttes pour les ressources.

1. Les droits de l’homme

Les conditions de vie des Palestiniens, notamment à Gaza, sont souvent critiquées par les organisations internationales. Les restrictions imposées par le blocus de Gaza, le manque d’accès à l’eau potable, et les limitations sur la liberté de mouvement posent de sérieux problèmes humanitaires.

2. Les perspectives d’avenir

Les perspectives d’un avenir pacifique restent incertaines. Les négociations de paix, souvent parrainées par des puissances internationales, échouent régulièrement à aboutir à des résultats tangibles. La question des frontières, des droits des réfugiés, et de la reconnaissance mutuelle reste un point de discorde majeur.

V. Conclusion

La superficie de la Palestine, qui englobe la Cisjordanie et la bande de Gaza, représente plus qu’une simple mesure géographique. Elle symbolise des siècles d’histoire, de conflit, et de résistance. Alors que la situation actuelle reste fragile et évolutive, la question des frontières palestiniennes et de la reconnaissance de l’État palestinien est une problématique centrale dans le dialogue international. L’avenir de la Palestine dépendra non seulement de ses dimensions géographiques, mais également de la volonté politique et du respect des droits de l’homme des Palestiniens. Une résolution juste et durable est essentielle pour garantir une paix véritable dans la région.

Références

- ONU. (1947). « Résolution 181 (Partition de la Palestine). »

- B’Tselem. (2021). « Les colonies israéliennes en Cisjordanie. »

- Human Rights Watch. (2020). « Gaza: A Humanitarian Crisis. »

- Comité pour l’Exercice des Droits Inaliénables du Peuple Palestinien. « La question de Palestine. »