La zone Schengen, nommée d’après le village luxembourgeois de Schengen où l’accord initial a été signé en 1985, représente un accord historique qui a considérablement influencé la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne. Il s’agit d’un espace de libre circulation qui englobe la plupart des pays membres de l’Union européenne, ainsi que certains pays non membres de l’UE. L’idée fondamentale derrière la création de la zone Schengen était de supprimer les contrôles aux frontières intérieures, permettant ainsi une circulation fluide des personnes entre les pays participants.

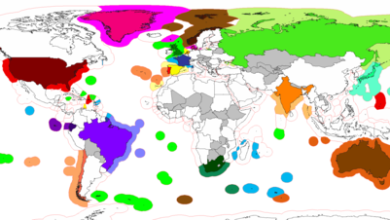

Au départ, la zone Schengen comprenait cinq pays fondateurs, à savoir la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Cependant, au fil des années, le nombre de membres a considérablement augmenté, et en 2022, la zone Schengen comptait 27 pays participants, dont 22 sont des États membres de l’Union européenne, tandis que cinq sont des pays non membres de l’UE.

L’un des principaux piliers de l’accord Schengen est la suppression des contrôles aux frontières intérieures entre les pays participants. Cela signifie que les personnes peuvent voyager d’un pays Schengen à un autre sans subir de contrôles systématiques aux frontières. Cependant, il est important de noter que cela ne signifie pas une absence totale de contrôles. Les contrôles aux frontières extérieures de la zone Schengen demeurent cruciaux pour garantir la sécurité et la gestion appropriée de l’immigration.

Un autre aspect clé de la zone Schengen est la coopération étroite entre les pays participants en matière de sécurité et de justice. Cela inclut la mise en place d’une base de données commune, le Système d’information Schengen (SIS), qui permet aux autorités de partager des informations sur les personnes recherchées, les objets volés, les interdictions d’entrée et d’autres données pertinentes.

Le visa Schengen est également un élément central de cet accord. Un visa Schengen permet à son titulaire de voyager librement dans l’ensemble de la zone Schengen pour une période déterminée, sans avoir besoin de visas supplémentaires pour chaque pays visité. Cela facilite grandement le tourisme, les déplacements professionnels et d’autres activités transfrontalières.

Cependant, il est important de souligner que tous les pays de l’Union européenne ne participent pas à la zone Schengen. Certains pays, bien qu’étant membres de l’UE, n’ont pas encore rejoint la zone Schengen pour diverses raisons. De même, certains pays non membres de l’UE, tels que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, participent pleinement à la zone Schengen, bénéficiant ainsi des avantages de la libre circulation.

La gestion de la zone Schengen n’est pas sans défis. Les préoccupations liées à la sécurité et à la gestion des flux migratoires ont parfois entraîné des appels à des ajustements dans le fonctionnement de la zone. Les événements tels que la crise migratoire de 2015 ont mis en évidence la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les pays Schengen pour faire face aux défis communs.

En outre, il est important de noter que la zone Schengen n’est pas un espace uniforme en termes de participation. Certains pays, bien qu’étant membres de l’Union européenne, n’ont pas encore adhéré à la zone Schengen, soit en raison de préoccupations liées à la sécurité, soit en raison de choix politiques nationaux.

En conclusion, la zone Schengen représente une réalisation majeure dans l’intégration européenne, favorisant la mobilité et la coopération entre les États membres. Toutefois, elle n’est pas exempte de défis, et sa gestion continue de susciter des débats sur la manière de concilier la libre circulation avec les impératifs de sécurité et de gestion des migrations. L’accord Schengen demeure un élément central de la dynamique européenne, façonnant les interactions entre les pays participants et influençant la manière dont les citoyens et les visiteurs perçoivent l’Union européenne en tant qu’entité politique et économique intégrée.

Plus de connaissances

La zone Schengen, au-delà de son impact sur la libre circulation, a également des implications significatives dans d’autres domaines tels que la coopération policière et judiciaire, la gestion des frontières extérieures, et l’harmonisation des politiques en matière de visas.

La coopération policière et judiciaire au sein de la zone Schengen est essentielle pour garantir la sécurité des citoyens et la lutte contre la criminalité transfrontalière. Europol, l’agence européenne de police, joue un rôle central dans cette coopération en facilitant l’échange d’informations entre les forces de l’ordre des pays Schengen. Les autorités compétentes peuvent ainsi collaborer plus étroitement dans la résolution d’affaires criminelles, la prévention du terrorisme et la gestion des menaces transfrontalières.

Le Système d’information Schengen (SIS) est une base de données partagée qui contient des informations cruciales pour la sécurité. Il permet aux autorités des pays participants d’accéder à des données sur les personnes recherchées, les objets volés, les véhicules suspects, les documents falsifiés, et d’autres éléments pertinents. Le SIS facilite la coopération entre les services de sécurité nationaux, renforçant ainsi la capacité collective à faire face aux défis liés à la criminalité et à la sécurité.

La gestion des frontières extérieures est un autre aspect important de la zone Schengen. Les pays Schengen partagent la responsabilité de protéger les frontières extérieures de l’espace commun. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, joue un rôle clé dans cette mission en coordonnant les efforts des États membres pour garantir une surveillance efficace et une gestion appropriée des flux migratoires.

L’harmonisation des politiques en matière de visas est également un élément essentiel de la coopération au sein de la zone Schengen. Les visas Schengen sont délivrés conformément à des règles communes, permettant aux titulaires de voyager librement dans l’espace Schengen. Cette harmonisation simplifie les procédures pour les demandeurs de visa et facilite les voyages transfrontaliers pour des raisons diverses, y compris le tourisme, les affaires, et les visites familiales.

Néanmoins, la zone Schengen a été confrontée à des défis importants au fil des ans. La crise migratoire de 2015 a mis en évidence les lacunes dans la gestion des frontières extérieures et a suscité des débats sur la nécessité de renforcer la coopération pour faire face aux défis migratoires de manière collective. Certains pays ont temporairement rétabli les contrôles aux frontières intérieures pour faire face à la pression migratoire, soulignant les tensions entre la libre circulation et la nécessité de gérer les flux migratoires de manière efficace.

De plus, les événements liés à la sécurité, tels que les attentats terroristes, ont conduit à des discussions sur la nécessité de renforcer la coopération en matière de renseignement et de sécurité au sein de la zone Schengen. La question de la sécurité reste un enjeu majeur, et les pays participants cherchent constamment des moyens d’améliorer la coordination pour faire face aux menaces transfrontalières.

En termes d’élargissement de la zone Schengen, plusieurs pays de l’Union européenne aspirent à rejoindre cet espace de libre circulation. Cependant, l’adhésion à la zone Schengen n’est pas automatique lorsqu’un pays devient membre de l’UE. Des critères stricts doivent être remplis en ce qui concerne la gestion des frontières, la sécurité, et la mise en œuvre effective des règles Schengen. Ces critères visent à assurer que les nouveaux membres contribuent de manière responsable à la sécurité et à la stabilité de l’espace Schengen.

En conclusion, la zone Schengen va au-delà de la simple suppression des contrôles aux frontières intérieures. Elle représente un engagement profond envers la coopération et l’intégration européennes, touchant des domaines aussi variés que la sécurité, la justice, la gestion des frontières et la politique des visas. Bien que confrontée à des défis, la zone Schengen continue de jouer un rôle crucial dans la manière dont les pays européens interagissent et coopèrent, illustrant la complexité et la profondeur de l’expérience européenne commune.

mots clés

Les mots-clés de cet article sur la zone Schengen comprennent :

-

Zone Schengen : Désigne l’espace de libre circulation formé par les pays signataires de l’accord de Schengen, où les contrôles aux frontières intérieures sont supprimés pour faciliter la circulation des personnes.

-

Libre circulation : Référence au principe fondamental de la zone Schengen qui permet aux personnes de voyager d’un pays à l’autre sans subir de contrôles systématiques aux frontières intérieures.

-

Coopération policière et judiciaire : Implique l’interaction étroite des autorités de police et de justice des pays Schengen pour lutter contre la criminalité transfrontalière, avec Europol jouant un rôle central dans la facilitation de l’échange d’informations.

-

Système d’information Schengen (SIS) : Une base de données partagée qui contient des informations sur les personnes recherchées, les objets volés, les véhicules suspects, facilitant la coopération entre les pays membres pour renforcer la sécurité.

-

Gestion des frontières extérieures : Implique la responsabilité partagée des pays Schengen dans la protection des frontières extérieures de l’espace commun, avec Frontex agissant comme une agence de coordination.

-

Harmonisation des politiques en matière de visas : Reflète l’adoption de règles communes pour la délivrance de visas Schengen, simplifiant les procédures et favorisant la libre circulation des titulaires de visa dans l’espace Schengen.

-

Crise migratoire de 2015 : Un événement qui a mis en lumière les défis de gestion des flux migratoires et a suscité des débats sur la nécessité de renforcer la coopération en matière de migrations au sein de la zone Schengen.

-

Contrôles aux frontières intérieures : Fait référence aux mesures temporaires permettant aux pays membres de rétablir les contrôles aux frontières intérieures en cas de pressions migratoires ou de menaces sécuritaires graves.

-

Europol : L’agence européenne de police qui facilite la coopération entre les forces de l’ordre des pays membres pour lutter contre la criminalité transfrontalière.

-

Frontex : L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui coordonne les efforts des États membres pour assurer la surveillance et la gestion efficace des frontières extérieures de la zone Schengen.

-

Adhésion à la zone Schengen : Le processus par lequel un pays membre de l’Union européenne peut rejoindre la zone Schengen après avoir rempli certains critères liés à la gestion des frontières, à la sécurité et à la mise en œuvre des règles Schengen.

-

Élargissement de la zone Schengen : Le processus d’inclusion de nouveaux membres dans la zone Schengen, soumis à des critères stricts visant à garantir une contribution responsable à la sécurité et à la stabilité de l’espace Schengen.

Ces mots-clés reflètent les aspects essentiels de la zone Schengen, couvrant des domaines tels que la sécurité, la coopération transfrontalière, la gestion des migrations, et la facilitation des déplacements au sein de l’Union européenne. Ils permettent une compréhension approfondie des enjeux liés à cet accord historique.