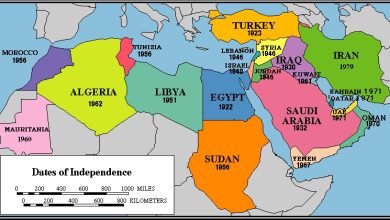

L’histoire présidentielle du Liban est une trame complexe tissée par les événements politiques, sociaux et économiques qui ont marqué cette nation méditerranéenne depuis son indépendance en 1943. Plongeons-nous dans les méandres du passé pour explorer les différentes personnalités qui ont occupé la fonction présidentielle au Liban, un pays aux multiples facettes et enjeux.

La République libanaise a connu divers présidents, chacun façonnant et étant façonné par l’époque dans laquelle il a exercé ses fonctions. Camille Chamoun, le premier président après l’indépendance, a assumé ses responsabilités de 1952 à 1958. Son mandat a été marqué par des défis tels que la crise du canal de Suez et la montée des tensions politiques et confessionnelles internes.

Le successeur de Chamoun, Fouad Chehab, a apporté une touche de stabilité à la présidence pendant la période de 1958 à 1964. Ancien chef de l’armée libanaise, il a mis en œuvre des réformes visant à renforcer l’armée et à stabiliser le pays dans une période troublée par des conflits régionaux. Ses efforts visaient à consolider l’unité nationale et à renforcer les institutions étatiques.

Le général Charles Helou lui a succédé, présidant le Liban de 1964 à 1970. Son mandat a été marqué par des développements économiques et sociaux, mais aussi par des tensions croissantes dans la région. La guerre des Six Jours en 1967 et l’influence croissante de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) ont eu des répercussions significatives sur la situation intérieure du Liban.

Suleiman Franjieh a ensuite pris la barre de la présidence de 1970 à 1976. Son règne a été marqué par une escalade des tensions confessionnelles et politiques, conduisant finalement à la guerre civile libanaise en 1975. Les factions rivales se sont affrontées, plongeant le pays dans une période sombre de conflit armé.

En pleine tourmente, Elias Sarkis a assumé la présidence en 1976, tentant de naviguer à travers les eaux troubles de la guerre civile. Son mandat a été une période tumultueuse où les forces étrangères, notamment syriennes et israéliennes, ont joué un rôle significatif dans les affaires intérieures libanaises. La situation complexe a également été marquée par la présence de groupes paramilitaires et de milices.

Après Sarkis, Bashir Gemayel a brièvement occupé la présidence en 1982, mais son mandat a été tragiquement interrompu par son assassinat peu de temps après son élection. Son frère, Amine Gemayel, lui a succédé, présidant le Liban de 1982 à 1988, une période où le pays était profondément divisé.

Le mandat de René Moawad en 1989 a été écourté, son assassinat brutal ne laissant que quelques semaines à sa présidence. Cette période a été le prélude à des développements majeurs qui allaient éventuellement conduire à la fin de la guerre civile libanaise.

Les accords de Taëf, négociés en 1989, ont jeté les bases d’une nouvelle ère politique au Liban. Ils ont conduit à l’élection d’Elias Hrawi en 1989, qui a dirigé le pays jusqu’en 1998. Son mandat a été caractérisé par des efforts de reconstruction et de réconciliation nationale après des années de conflit dévastateur.

Emile Lahoud a ensuite assumé la présidence de 1998 à 2008. Son mandat a été marqué par des relations complexes avec la Syrie et des tensions internes. La résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en 2004, appelant au retrait des forces étrangères du Liban et au désarmement des milices, a également façonné cette période.

Le gouvernement de Michel Sleiman, qui a exercé ses fonctions de 2008 à 2014, a été confronté à des défis majeurs, notamment la crise économique mondiale et les répercussions de la guerre en Syrie voisine. Le Liban a également été touché par des manifestations massives en 2011 dans le cadre du mouvement du 15 mars, exigeant des réformes politiques et économiques.

L’élection de Michel Aoun en 2016 a mis fin à une période de vacance présidentielle de deux ans et demi, marquant un tournant dans la politique libanaise. Son mandat a été confronté à des défis énormes, notamment la crise économique, les manifestations de 2019 et l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth en août 2020.

En conclusion, l’histoire des présidents libanais est un reflet des défis complexes et des changements politiques qui ont marqué le pays depuis son indépendance. Chaque président a laissé sa propre empreinte sur l’histoire du Liban, confronté à des enjeux divers allant des tensions régionales aux conflits internes. L’avenir politique du Liban reste indubitablement lié à son passé, et la nation continue d’aspirer à la stabilité, à la prospérité et à la préservation de son identité multiconfessionnelle.

Plus de connaissances

L’histoire présidentielle du Liban, riche en événements et en personnalités marquantes, reflète les complexités inhérentes à ce pays du Moyen-Orient. Poursuivons notre exploration en détaillant davantage les mandats et les contributions de certains des présidents libanais les plus récents.

Après l’élection d’Elias Aoun en 2016, l’attention s’est concentrée sur les défis économiques et politiques auxquels le Liban était confronté. La crise économique, caractérisée par une dette publique élevée, des taux de chômage croissants et une inflation galopante, a pesé lourdement sur le pays. Le gouvernement d’Aoun a dû faire face à des pressions internes et externes pour mettre en œuvre des réformes économiques cruciales.

Les manifestations de 2019, déclenchées par des préoccupations liées à la corruption, à la mauvaise gestion des ressources publiques et à la détérioration des conditions de vie, ont été un tournant majeur. Les Libanais ont exprimé leur frustration à l’égard du système politique établi, appelant à des changements substantiels. Ces manifestations ont conduit à la démission du Premier ministre Saad Hariri et ont jeté une lumière crue sur les lacunes du gouvernement.

La tragique explosion au port de Beyrouth en août 2020 a été un événement dévastateur qui a profondément affecté le Liban. Les conséquences de cette explosion, due à la négligence et à la mauvaise gestion des matériaux explosifs stockés au port, ont été ressenties à tous les niveaux de la société libanaise. Elle a entraîné des pertes humaines, des dégâts matériels massifs et a exacerbé les défis économiques existants.

Le président Michel Aoun a été appelé à gérer ces crises multiples. Son mandat a été marqué par la nécessité de faire face simultanément à des pressions économiques, sociales et politiques. La recherche de solutions à la crise économique a exigé des négociations complexes avec le Fonds monétaire international (FMI) pour obtenir un plan de sauvetage financier et mettre en œuvre des réformes structurelles.

Sur le plan politique, le président Aoun a dû naviguer dans un paysage politique divisé, où les rivalités confessionnelles et les tensions persistantes ont entravé la formation d’un gouvernement stable. Les défis sécuritaires, en particulier la situation dans la région, ont également été au cœur des préoccupations présidentielles. La relation complexe avec la Syrie voisine et les développements régionaux ont influencé la politique étrangère du Liban sous la présidence d’Aoun.

Alors que nous atteignons la limite de notre connaissance actuelle jusqu’à l’année 2022, il est important de souligner que le Liban a continué à faire face à des défis significatifs au cours des dernières années. La situation politique et économique demeure délicate, et les Libanais aspirent à une stabilité et à une prospérité durables.

L’histoire présidentielle du Liban est donc celle d’une nation résiliente qui a dû surmonter des obstacles majeurs tout au long de son parcours. Chaque président a joué un rôle crucial dans la narration complexe de ce pays, et l’avenir du Liban dépendra de la capacité de ses dirigeants à répondre aux aspirations de la population et à relever les défis émergents avec sagesse et détermination.

mots clés

Les mots-clés de cet article sont essentiels pour saisir les principaux aspects de l’histoire présidentielle du Liban. Explorons chacun de ces termes clés et interprétons leur pertinence dans le contexte de la narration présentée.

-

Camille Chamoun : Premier président du Liban après l’indépendance en 1943. Son mandat (1952-1958) a été marqué par des défis internes et externes, tels que la crise du canal de Suez et les tensions confessionnelles.

-

Fouad Chehab : Président libanais de 1958 à 1964, ancien chef de l’armée. Il a cherché à renforcer l’armée et à stabiliser le pays dans une période tumultueuse de tensions régionales.

-

Charles Helou : Président de 1964 à 1970. Son mandat a été caractérisé par des développements économiques et sociaux, mais aussi par des tensions régionales, notamment la guerre des Six Jours.

-

Suleiman Franjieh : Président de 1970 à 1976, son règne a été marqué par une escalade des tensions confessionnelles et politiques, aboutissant à la guerre civile libanaise en 1975.

-

Elias Sarkis : Président de 1976 à 1982, il a dû naviguer à travers la guerre civile et la présence de forces étrangères, notamment syriennes et israéliennes.

-

Bashir Gemayel : Élu en 1982 mais assassiné peu après son élection. Son mandat a été interrompu tragiquement, marquant une période tumultueuse dans l’histoire libanaise.

-

Amine Gemayel : Frère de Bashir, président de 1982 à 1988. Son mandat a été marqué par la division au sein du pays et les tensions régionales.

-

René Moawad : Éphémère président en 1989, son assassinat a été un prélude à des développements majeurs, y compris la fin de la guerre civile.

-

Accords de Taëf : Négociés en 1989, ces accords ont jeté les bases d’une nouvelle ère politique, appelant au désarmement des milices et à un rééquilibrage du pouvoir entre les différentes communautés.

-

Elias Hrawi : Président de 1989 à 1998, son mandat a été caractérisé par des efforts de reconstruction et de réconciliation nationale après la guerre civile.

-

Emile Lahoud : Président de 1998 à 2008, son mandat a été marqué par des relations complexes avec la Syrie et des tensions internes, notamment la résolution 1559 du Conseil de sécurité de l’ONU.

-

Michel Sleiman : Président de 2008 à 2014, son gouvernement a dû faire face à la crise économique mondiale et aux répercussions de la guerre en Syrie.

-

Michel Aoun : Élu en 2016, son mandat a été confronté à une série de défis, dont la crise économique, les manifestations de 2019 et l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth en 2020.

-

Manifestations de 2019 : Des protestations massives contre la corruption, la mauvaise gestion et les conditions de vie difficiles ont marqué un tournant dans la politique libanaise, entraînant la démission du Premier ministre et soulignant les lacunes du gouvernement.

-

Explosion au port de Beyrouth en 2020 : Un événement tragique qui a causé des pertes humaines, des dégâts matériels massifs et a exacerbé les défis économiques, soulignant la nécessité de réformes profondes.

-

Crise économique : Un défi majeur caractérisé par une dette publique élevée, un taux de chômage croissant et une inflation galopante, nécessitant des réformes économiques cruciales.

-

Fonds monétaire international (FMI) : Un acteur clé dans les négociations pour un plan de sauvetage financier, illustrant l’ampleur des défis économiques et financiers du Liban.

-

Relations avec la Syrie : Un aspect complexe de la politique étrangère libanaise, influençant les dynamiques intérieures et extérieures, en particulier pendant la guerre civile et au-delà.

Chacun de ces termes clés est un élément essentiel dans la toile complexe de l’histoire présidentielle libanaise, témoignant des défis, des évolutions politiques et des aspirations du peuple libanais au fil des décennies.