Pourquoi voyons-nous le ciel bleu ?

La question de la couleur du ciel, en particulier pourquoi il nous apparaît bleu pendant la journée, est un phénomène qui a fasciné les scientifiques pendant des siècles. Cette question est liée à la dispersion de la lumière, un concept fondamental en physique optique. Pour comprendre pourquoi le ciel est bleu, il faut plonger dans l’étude de la lumière, de l’atmosphère terrestre et des principes de diffusion de Rayleigh.

La lumière blanche et la dispersion

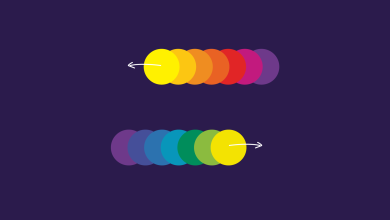

La lumière émise par le Soleil, bien que blanche à première vue, est en réalité une combinaison de toutes les couleurs du spectre lumineux. Ces couleurs sont visibles sous forme d’un arc-en-ciel lorsqu’elles sont séparées, comme dans le cas d’un prisme qui décompose la lumière blanche en ses différentes composantes. Chaque couleur de lumière a une longueur d’onde spécifique : le bleu a une longueur d’onde plus courte, tandis que le rouge en a une plus longue.

Lorsque la lumière blanche du Soleil pénètre dans l’atmosphère de la Terre, elle interagit avec les molécules d’air et les particules de poussière présentes dans l’atmosphère. Ce phénomène d’interaction est appelé dispersion, et il diffère en fonction de la longueur d’onde des différentes couleurs de lumière.

Le rôle de la dispersion de Rayleigh

La dispersion de Rayleigh est un phénomène qui se produit lorsque la lumière rencontre des particules beaucoup plus petites que la longueur d’onde de la lumière elle-même. Ce type de dispersion est particulièrement marqué pour les longueurs d’onde courtes. Ainsi, la lumière bleue, avec sa longueur d’onde courte, est diffusée dans toutes les directions bien plus efficacement que la lumière rouge ou les autres couleurs. Cela signifie que la lumière bleue est « éparpillée » partout dans le ciel, donnant au ciel une teinte bleue lorsqu’on le regarde.

En revanche, les couleurs comme le rouge, l’orange et le jaune, qui ont des longueurs d’onde plus longues, sont beaucoup moins dispersées. Elles continuent leur chemin plus directement, ce qui explique pourquoi ces couleurs sont moins visibles dans le ciel en dehors des périodes de lever ou de coucher du soleil.

Le ciel bleu et l’atmosphère terrestre

L’atmosphère terrestre est composée principalement de molécules d’azote et d’oxygène, ainsi que de petites particules de poussière et d’humidité. Ces molécules et particules sont des récepteurs efficaces pour la dispersion de Rayleigh. Lorsque la lumière solaire frappe l’atmosphère, les photons (les particules de lumière) interagissent avec ces molécules d’air. À cause de la dispersion de Rayleigh, les photons bleus (ayant une longueur d’onde d’environ 450 nm) sont absorbés puis réémis dans toutes les directions par les molécules d’azote et d’oxygène, créant un ciel uniforme et bleu.

L’effet de la dispersion de Rayleigh est plus intense pour les couleurs à courte longueur d’onde, comme le bleu, et moins intense pour les couleurs à longue longueur d’onde comme le rouge. Par conséquent, plus la lumière se diffuse dans l’atmosphère, plus elle devient bleue.

Pourquoi le ciel est-il parfois rouge ou orange ?

Alors pourquoi le ciel n’est-il pas toujours bleu ? En effet, le ciel peut prendre différentes teintes, comme le rouge, l’orange, le rose ou le violet, en fonction des conditions de lumière et de l’heure de la journée. Cette variation de couleur se produit surtout au lever et au coucher du soleil.

Lors de ces moments, la lumière du Soleil traverse une plus grande épaisseur de l’atmosphère terrestre avant d’atteindre nos yeux. Cela permet aux couleurs à longue longueur d’onde, comme le rouge et l’orange, de se diffuser davantage et d’être plus visibles. La lumière bleue, quant à elle, a déjà été largement dissipée dans l’atmosphère, laissant place à ces teintes plus chaudes.

Cette répartition de la lumière, qui favorise les couleurs chaudes au coucher du soleil, est un effet de la diffusion Rayleigh combinée à l’augmentation de la distance que parcourt la lumière à travers l’atmosphère, ce qui permet aux couleurs plus longues de mieux atteindre l’observateur.

La perception humaine de la couleur bleue

Il est important de noter que la perception du bleu du ciel n’est pas uniquement une question de physique de la lumière, mais également de la manière dont notre œil et notre cerveau traitent la lumière. Nos yeux sont particulièrement sensibles à la lumière dans la gamme des longueurs d’onde bleues, et notre cerveau interprète cette lumière comme étant « bleue » lorsqu’elle provient de toutes les directions. Cela signifie que même si l’atmosphère disperse la lumière de manière omnidirectionnelle, c’est le bleu qui prédomine parce que notre système visuel est plus réceptif à cette couleur.

Les autres couleurs et la diversité des phénomènes atmosphériques

Le phénomène de la dispersion de Rayleigh est l’une des raisons principales pour lesquelles nous voyons un ciel bleu. Cependant, il existe d’autres effets atmosphériques qui peuvent modifier la couleur du ciel en fonction de différents facteurs environnementaux.

-

Les nuages : Les nuages, qui sont constitués de gouttes d’eau ou de cristaux de glace, diffusent la lumière de manière plus diffuse, rendant souvent le ciel gris ou blanc. Ces nuages peuvent refléter une large portion de la lumière solaire, ce qui fait que la couleur du ciel devient beaucoup plus claire.

-

La pollution : Les particules de pollution dans l’atmosphère peuvent également affecter la couleur du ciel. Les gaz et autres polluants tels que les oxydes d’azote ou le dioxyde de soufre peuvent provoquer des phénomènes appelés « diffusion Mie », où la lumière est dispersée par des particules plus grandes. Cela peut rendre le ciel plus pâle ou plus blême.

-

Les aurores boréales et australes : Dans les régions proches des pôles, des phénomènes comme les aurores boréales ou australes peuvent donner au ciel des couleurs spectaculaires telles que le vert, le rouge ou le violet, à cause de l’interaction des particules solaires avec l’atmosphère terrestre.

Conclusion

Le bleu du ciel est donc un phénomène complexe qui résulte de l’interaction entre la lumière solaire, l’atmosphère terrestre et la manière dont notre cerveau interprète cette lumière. La dispersion de Rayleigh joue un rôle central dans ce processus, car elle favorise la diffusion de la lumière bleue à travers l’atmosphère. En effet, la couleur du ciel est le résultat d’une série de phénomènes physiques et optiques, combinés à la sensibilité particulière de notre perception visuelle, ce qui rend cette question à la fois fascinante et profondément liée à la nature de la lumière elle-même.