La Guerre froide : Origine du Nom et Contexte Historique

Introduction

La Guerre froide, qui s’étend approximativement de 1947 à 1991, représente l’un des conflits géopolitiques majeurs du XXe siècle. Elle oppose principalement les États-Unis et l’Union soviétique, ainsi que leurs alliés respectifs, dans une lutte pour l’influence mondiale et la suprématie idéologique. Contrairement aux guerres conventionnelles, cette période n’a pas été caractérisée par des affrontements militaires directs entre les deux superpuissances, d’où le terme « froide ». Ce nom, apparu dans les premières années de ce conflit, reflète les particularités et les dynamiques de cette période complexe.

Origine du Nom « Guerre froide »

L’expression « Guerre froide » a été popularisée par le journaliste américain Walter Lippmann dans un article publié en 1947. Le terme est utilisé pour décrire la nature du conflit qui oppose les deux superpuissances sans que les hostilités ne dégénèrent en guerre ouverte. Lippmann a ainsi introduit une notion de guerre non pas caractérisée par des batailles militaires directes, mais par une tension latente et une confrontation indirecte.

L’origine du terme souligne la nature particulière de cette période de l’histoire. Contrairement aux guerres chaudes, où les armées se rencontrent sur le champ de bataille, la Guerre froide se manifeste principalement à travers des moyens politiques, économiques, idéologiques et propagandistes. Les conflits et les tensions de cette période se sont matérialisés sous forme de guerres par procuration, de courses aux armements, de rivalités diplomatiques et de luttes d’influence sur la scène internationale.

Contexte Historique de la Guerre froide

Pour comprendre pleinement pourquoi ce conflit a été désigné comme « froid », il est essentiel de se pencher sur le contexte historique qui a mené à son émergence.

-

La Fin de la Seconde Guerre mondiale et la Répartition du Pouvoir : À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde se trouve profondément changé. Les puissances européennes, épuisées par la guerre, perdent leur prééminence, et les États-Unis et l’Union soviétique émergent comme les deux superpuissances dominantes. La conférence de Yalta de 1945, où les dirigeants alliés se sont réunis pour discuter de l’après-guerre, a posé les bases des sphères d’influence qui alimenteront les tensions entre ces deux nations.

-

L’Opposition Idéologique : Les États-Unis, avec leur système politique démocratique et leur économie de marché, se trouvent en opposition directe avec l’Union soviétique, qui prône le communisme et un régime totalitaire. Cette divergence idéologique contribue grandement à la méfiance mutuelle et aux conflits indirects qui caractérisent la Guerre froide.

-

La Course aux Armements : L’un des aspects les plus notables de la Guerre froide est la course aux armements, en particulier la course aux armes nucléaires. Les deux superpuissances cherchent à développer et à maintenir un arsenal militaire capable de dissuader l’autre partie d’une attaque. Ce développement d’armements nucléaires est également une expression de la confrontation idéologique entre le capitalisme et le communisme.

-

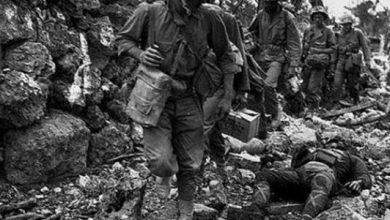

Les Conflits Par Procuration : Pendant la Guerre froide, les États-Unis et l’Union soviétique s’engagent dans des conflits par procuration dans diverses régions du monde, soutenant des factions opposées dans des guerres locales. Des exemples notables incluent la guerre de Corée (1950-1953), la guerre du Vietnam (1955-1975) et l’invasion soviétique de l’Afghanistan (1979-1989). Ces guerres ont souvent été des arènes où les superpuissances ont cherché à étendre leur influence et à contrecarrer celle de l’adversaire sans s’engager directement dans un conflit militaire majeur entre elles.

-

La Diplomatie et la Propagande : La Guerre froide est également marquée par une intense guerre de propagande, où chaque camp tente de promouvoir son propre modèle politique et économique tout en critiquant celui de l’autre. Les médias, les discours politiques et les campagnes de désinformation jouent un rôle crucial dans la diffusion des idées et des attitudes qui renforcent les lignes de fracture entre les deux blocs.

Les Principales Phases de la Guerre froide

La Guerre froide se divise en plusieurs phases, chacune marquée par des événements clés et des changements dans la dynamique de la confrontation entre les superpuissances :

-

Les Années de Formation (1947-1953) : Cette période voit la mise en place des alliances principales, comme l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) et le Pacte de Varsovie. C’est également le début des premières crises majeures, telles que le blocus de Berlin (1948-1949) et la guerre de Corée.

-

Le Détente (1953-1962) : Après la mort de Staline en 1953, les relations entre les superpuissances se détendent quelque peu. Des efforts de désarmement et des sommets diplomatiques, comme la conférence de Genève de 1955, visent à réduire les tensions. Cependant, des crises majeures comme la crise des missiles de Cuba en 1962 révèlent la persistance des dangers d’une confrontation directe.

-

L’Années de Confrontation Accrue (1962-1985) : Cette phase est caractérisée par une intensification des confrontations idéologiques et militaires. Les événements marquants incluent la guerre du Vietnam, les révoltes en Europe de l’Est, et les crises au Moyen-Orient. Les deux superpuissances continuent de renforcer leurs arsenaux nucléaires, augmentant les risques d’une confrontation globale.

-

La Nouvelle Détente et la Fin de la Guerre froide (1985-1991) : Sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, l’Union soviétique adopte une politique de réformes internes et de détente avec l’Occident. Des accords de désarmement majeurs sont signés, et la guerre froide commence à se terminer avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Conclusion

Le terme « Guerre froide » reflète la nature atypique de ce conflit géopolitique majeur, caractérisé par l’absence de confrontation militaire directe entre les superpuissances et une prédominance de tensions indirectes, d’affrontements idéologiques et de rivalités diplomatiques. Ce conflit a profondément influencé la politique mondiale du XXe siècle, redéfinissant les relations internationales et les dynamiques de pouvoir. En se basant sur une analyse des origines et des évolutions de la Guerre froide, on peut comprendre comment le nom de ce conflit illustre les complexités et les nuances de la lutte pour l’influence globale entre deux systèmes opposés.