MRSA : La Bactérie Résistante aux Antibiotiques

Le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (ou MRSA, de l’anglais Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) est une souche particulière de la bactérie Staphylococcus aureus, qui est devenue résistante à de nombreux antibiotiques utilisés pour traiter les infections bactériennes courantes. Ce phénomène de résistance rend les infections à MRSA plus difficiles à traiter et constitue un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale. Dans cet article, nous explorerons en détail ce qu’est la bactérie MRSA, comment elle se développe, ses modes de transmission, ses symptômes, ainsi que les stratégies de prévention et de traitement.

Qu’est-ce que le Staphylococcus aureus ?

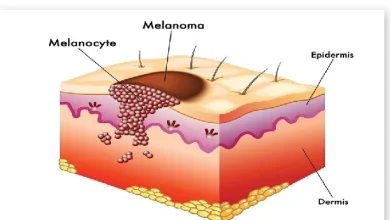

Staphylococcus aureus est une bactérie qui fait partie de la flore bactérienne normale de la peau et des muqueuses humaines. Bien qu’elle soit présente dans de nombreux environnements, elle ne provoque pas toujours des infections. Cependant, elle peut devenir pathogène dans certaines conditions, en particulier lorsque l’intégrité de la peau est compromise, comme dans le cas de blessures, de coupures ou de brûlures. Cette bactérie est à l’origine d’un large éventail d’infections, allant des infections bénignes de la peau (comme des furoncles et des abcès) à des infections plus graves, telles que des pneumonies, des septicémies, des infections osseuses, et des infections cardiaques.

La résistance à la méthicilline

La méthicilline est un antibiotique de la famille des pénicillines, souvent utilisé pour traiter les infections à Staphylococcus aureus. Toutefois, certaines souches de S. aureus ont développé des mécanismes de résistance à cet antibiotique et à d’autres similaires, comme l’oxacilline et la nafcilline. Cette résistance est due à l’acquisition d’un gène spécifique, appelé mecA, qui code pour une protéine modifiée de la paroi cellulaire de la bactérie. Cette modification rend la bactérie insensible à l’action de la méthicilline et à d’autres bêta-lactamines.

Le mecA est transporté par des éléments génétiques mobiles, appelés plasmides ou éléments de transposition, ce qui permet à la bactérie de transmettre sa résistance à d’autres bactéries. Cette capacité de propagation de la résistance est l’un des aspects les plus inquiétants de la problématique MRSA.

Types de MRSA

Il existe deux principaux types de souches de MRSA, chacun ayant des caractéristiques distinctes en termes de transmission, de gravité des infections et de réponse au traitement :

-

MRSA communautaire (CA-MRSA) : Ce type de MRSA est acquis en dehors des établissements de santé, comme dans la communauté. Il touche souvent des individus en bonne santé, mais peut causer des infections cutanées comme des furoncles, des abcès et des infections de plaies. Les personnes vivant dans des environnements où les contacts physiques sont fréquents, comme les athlètes ou les personnes vivant dans des conditions de surpopulation, sont particulièrement vulnérables.

-

MRSA associé aux soins de santé (HA-MRSA) : Ce type de MRSA est généralement acquis lors d’une hospitalisation ou d’un séjour dans un établissement de soins de santé. Les patients ayant des dispositifs médicaux invasifs (comme des cathéters, des sondes urinaires ou des implants) ou ceux ayant subi des interventions chirurgicales sont plus susceptibles de contracter une infection à MRSA. Ces infections sont souvent plus graves et peuvent se propager à des organes internes.

Mode de transmission

La transmission de la bactérie MRSA se fait principalement par contact direct avec une personne infectée ou avec des surfaces contaminées. La bactérie peut être présente sur la peau ou dans les voies respiratoires, et elle peut être transmise à d’autres par des contacts physiques, notamment lors de poignées de main, de rapports intimes ou de situations où il y a un contact avec des blessures ouvertes ou des plaies.

Dans les environnements hospitaliers, la transmission de MRSA peut également se produire via des dispositifs médicaux non stériles ou par l’intermédiaire des mains des soignants, qui peuvent être contaminées lors de l’administration de soins. C’est pourquoi les mesures d’hygiène strictes, comme le lavage des mains régulier et l’isolement des patients infectés, sont cruciales dans la prévention de la propagation de la bactérie.

Symptômes des infections à MRSA

Les symptômes varient selon la localisation et la gravité de l’infection. Parmi les signes les plus courants, on retrouve :

- Infections cutanées : Apparition de rougeurs, de gonflements, de chaleur et de douleur sur la peau, souvent associées à des pustules ou des abcès.

- Infections pulmonaires : Fièvre, toux, essoufflement, douleurs thoraciques et production de mucus purulent. La pneumonie à MRSA peut évoluer rapidement et entraîner des complications graves.

- Infections des os et des articulations : Douleur locale, gonflement et rougeur, accompagnés de symptômes systémiques tels que fièvre et frissons.

- Septicémie : La bactérie peut pénétrer dans le sang et se propager à d’autres organes, provoquant une septicémie qui se manifeste par une fièvre élevée, une fréquence cardiaque rapide, une hypotension (chute de la pression artérielle) et une détérioration rapide de l’état général.

Il est important de noter que certaines personnes peuvent être porteuses de la bactérie sans présenter de symptômes d’infection, mais elles peuvent tout de même transmettre la bactérie à d’autres.

Diagnostic des infections à MRSA

Le diagnostic de MRSA repose sur des tests microbiologiques réalisés sur des échantillons prélevés directement à partir de l’infection. Cela peut inclure des cultures de plaies, de mucus ou de sang. Une fois que la bactérie est identifiée, des tests de sensibilité aux antibiotiques permettent de déterminer la souche spécifique et ses niveaux de résistance.

Traitement des infections à MRSA

Le traitement des infections à MRSA dépend de la gravité de l’infection et du type de MRSA impliqué. En raison de la résistance de MRSA à de nombreux antibiotiques, les options thérapeutiques sont limitées. Cependant, certains antibiotiques efficaces contre MRSA sont disponibles :

-

Antibiotiques alternatifs : Des médicaments comme la vancomycine, la daptomycine, la linezolide et le tigécycline sont souvent utilisés pour traiter les infections graves causées par MRSA. Ces antibiotiques sont généralement administrés par voie intraveineuse dans les hôpitaux.

-

Drainage chirurgical : Pour les infections cutanées et les abcès, un drainage chirurgical peut être nécessaire pour éliminer le pus et réduire la charge bactérienne.

-

Traitement à domicile : Pour les infections cutanées bénignes, des antibiotiques oraux tels que la clindamycine ou la triméthoprime-sulfaméthoxazole peuvent être prescrits. Toutefois, une surveillance attentive est nécessaire pour éviter la propagation de l’infection.

Prévention des infections à MRSA

La prévention de la propagation de MRSA repose sur plusieurs stratégies, notamment :

-

Hygiène rigoureuse : Le lavage des mains avec de l’eau et du savon est essentiel pour prévenir la transmission de MRSA. Dans les établissements de soins de santé, des protocoles stricts de lavage des mains doivent être respectés par tous les professionnels de santé.

-

Éviter le partage d’objets personnels : En particulier dans les environnements communautaires (gymnases, écoles), il est recommandé de ne pas partager des articles personnels tels que des serviettes, des rasoirs ou des équipements sportifs.

-

Soins des plaies : Les blessures doivent être couvertes et protégées pour éviter la contamination. Les pansements doivent être changés régulièrement et les plaies doivent être nettoyées correctement.

-

Surveillance des patients hospitalisés : Les établissements de soins de santé doivent appliquer des mesures de contrôle des infections, telles que l’isolement des patients infectés, l’utilisation de gants et de blouses, ainsi que la désinfection des surfaces et des équipements.

Conclusion

Le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (MRSA) est un problème de santé publique de plus en plus préoccupant en raison de sa résistance aux antibiotiques et de sa capacité à causer des infections graves, notamment dans les établissements de soins de santé. Bien que des traitements efficaces existent, la lutte contre MRSA repose avant tout sur une prévention rigoureuse, une hygiène stricte et une gestion appropriée des infections. La sensibilisation à la résistance aux antibiotiques et le respect des bonnes pratiques d’hygiène sont essentiels pour limiter la propagation de cette bactérie redoutable.