Introduction

Autrefois considéré comme un vestige évolutif sans réelle fonction, l’appendice, ou verrue appendiculaire, a progressivement été réhabilité dans sa complexité et sa contribution potentielle au fonctionnement immunitaire et à la microbiologie intestinale humaine. La connaissance approfondie de cet organe, de sa localisation précise dans l’anatomie abdominale, de ses variations morphologiques, ainsi que de ses pathologies, notamment de l’inflammation appelée appendicite, est essentielle à la fois pour la compréhension clinique et pour la gestion thérapeutique. La plateforme La Sujets vise à fournir une synthèse exhaustive, rigoureuse et actualisée sur cette structure tout en évitant toute simplification abusive qui pourrait nuire à la compréhension des mécanismes complexes en jeu.

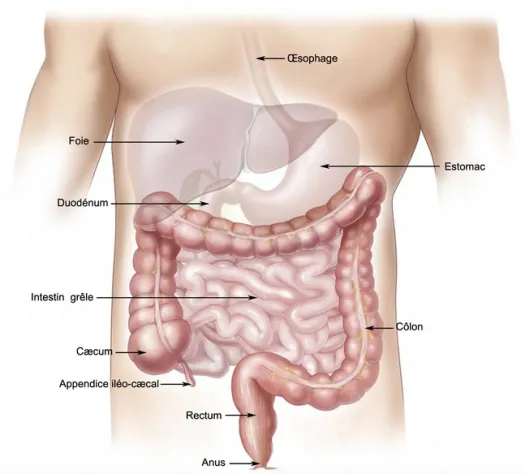

Organisation anatomique et localisation précise de l’appendice

Structure et embryologie

L’appendice vermiforme, ou plus simplement l’appendice, résulte du développement embryonnaire du tube digestif. Il dérive du caecum, une partie du gros intestin située dans la fosse iliaque droite. Au cours de l’embryogenèse, cet organe apparaît généralement vers la huitième à la douzième semaine de gestation, et sa morphologie peut varier considérablement selon les individus.

Localisation anatomique dominante

L’appendice est relié au côlon par une structure appelée la crosse de l’appendice ou le meso-appendice, qui contient les vaisseaux sanguins, nerveux et lymphatiques alimentant cet organe. La position conventionnelle le situe dans la fosse iliaque droite, plus précisément dans le quadrant inférieur droit de l’abdomen. Cependant, cette localisation peut présenter des variations anatomiques notables :

- Quadrant inférieur droit : La région est délimitée par l’os iliaque, le muscle ilio-psoas, les muscles droits de l’abdomen et la vessie chez l’homme ou l’utérus chez la femme.

- Position par rapport aux autres organes : L’appendice est souvent situé en avant du côlon, en contact avec l’ilium et le caecum, et en relation proximity avec l’intestin grêle, notamment l’iléon terminal. Chez la femme, il peut être proche des ovaires et des trompes de Fallope, compliquant parfois le diagnostic de douleurs pelviennes.

Variations anatomiques et anomalies

Des études anatomiques ont confirmé que l’appendice peut présenter plusieurs variantes en termes de positionnement :

- Appendice sous-centimétrique ou pelvien : Situé dans la partie inférieure du pelvis, pouvant causer des douleurs similaires à une cystite ou une maladie gynécologique.

- Appendice rétro-cécal : Position derrière le cæcum, la plus fréquente, pouvant rendre son accès chirurgical ou son diagnostic plus complexe.

- Situs inversus : Situation rare où l’appendice se trouve dans l’hypocondre gauche en raison d’une inversion des organes à la suite d’une malformation congénitale.

- Appendice longue ou en ballon de rugby : Modifications morphologiques pouvant faciliter les déplacements ou augmenter le risque d’infection.

Fonctions et rôle biologique de l’appendice

Perspectives historiques et découverte récente

Longtemps considéré comme un vestige sans fonction, l’appendice a été marginalisé dans la physiologie digestive. Pourtant, des études modernes ont permis de reconsidérer sa possible implication dans plusieurs mécanismes immunitaires et microbiologiques fondamentaux.

Implication dans le système immunitaire

Des analyses histologiques ont révélé que la muqueuse appendiculaire est riche en tissu lymphoïde, notamment en follicules lymphatiques, ce qui indique un rôle dans la maturation des lymphocytes et la réponse immunitaire locale. L’appendice pourrait participer à la surveillance immunitaire de la flore intestinale, contribuant à une réponse adaptée face aux agents pathogènes et à la prévention des infections digestives sévères.

Réservoir bactérien et microbiote intestinal

Une avancée majeure dans la compréhension du rôle de l’appendice est son implication en tant que réservoir de bactéries bénéfiques. Lors d’épisodes de diarrhée sévère ou de dysbioses, l’organe pourrait agir comme un stock de micro-organismes permettant une recolonisation rapide du tube digestif. La théorie de la « bacterie souches » ou « réservoir intestinal » suggère que l’appendice joue un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre microbien intestinal à long terme.

Pathologies associées à l’appendice : focus sur l’appendicite

Cas clinique emblématique de l’appendice enflammé

L’appendicite constitue la pathologie la plus courante touchant cet organe. Elle résulte d’un obstacle ou d’une infection du lumen appendiculaire, entraînant une inflammation aiguë pouvant évoluer vers la perforation et la péritonite si elle n’est pas traitée rapidement.

Signes cliniques caractéristiques

Les symptômes habituellement observés incluent :

- Douleur abdominale : Initialement diffuse autour du nombril, puis localisée en FID avec une aggravation progressive.

- Signes systématiques : Fièvre, frissons, tachycardie.

- Symptômes digestifs : Nausées, vomissements, anorexie.

- Signes locaux : Rovsing, McBurney et la pression abdominale douloureuse en FID.

Diagnostic différentiel

Les douleurs en région abdominale inférieure droite peuvent évoquer plusieurs autres pathologies, telles que les maladies gynécologiques (ovariopathies, grossesse extra-utérine), les infections urinaires ou encore les maladies inflammatoires chroniques telles que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse.

Examens complémentaires

| Examen | Utilité |

|---|---|

| Examen physique | Recherche de sensibilité, signe de McBurney, défense involontaire |

| Analyses sanguines | Leucocytose, CRP augmentée, recherche d’infection systémique |

| Imagerie |

|

Approche thérapeutique et management

Traiter l’appendicite aiguë

Le traitement de référence reste chirurgical. La chirurgie peut être réalisée par laparoscopie ou par voie ouverte, en fonction de l’état du patient, de la disponibilité du matériel et des préférences du chirurgien.

Appendicectomie laparoscopique

La chirurgie laparoscopique présente de nombreux avantages, notamment une diminution de la douleur post-opératoire, un séjour hospitalier raccourci, et une meilleure visualization de la cavité abdominale permettant de déceler d’éventuelles anomalies concomitantes.

Appendicectomie ouverte

Utilisée dans les cas de perforation massive ou d’absces, cette technique permet une désinfection aisée et une gestion plus rapide des complications lorsqu’elle est réalisée par un chirurgien expérimenté.

Traitements conservateurs

Des études expérimentales et quelques situations cliniques rares envisagent la prise en charge stricte par antibiothérapie, notamment pour des formes débutantes ou bénignes. Cependant, cette approche n’est pas encore standardisée en raison du risque de récidive ou de complications ultérieures.

Soins post-opératoires et prévention

Après une appendicectomie, un suivi standard inclut la prise d’antalgiques, la surveillance des signes d’infection, ainsi que la reprise progressive des activités normales. La vaccination et l’hygiène de vie jouent des rôles indirects dans la prévention des infections et des complications après la chirurgie.

Perspectives en recherche et innovations thérapeutiques

Les avancées récentes dans la compréhension du rôle immunitaire de l’appendice ont suscité des propositions pour moduler sa fonction, notamment dans le cadre de maladies inflammatoires et immunitaires, ou même de techniques de régénération tissulaire.

Perspectives microbiennes et microbiote intestinal

Les techniques de séquençage génomique permettent désormais d’étudier en détail la composition microbienne des tissus appendiculaires, ouvrant la voie à des stratégies de bio-remédiation ou d’immunothérapie ciblée.

Conclusion

L’appendice vermiforme, autrefois considéré comme un vestige sans fonction, se révèle être un organe aux multiples facettes, mêlant anatomie variable, rôle immunitaire et implication dans la microbiologie intestinale. Sa pathologie la plus fréquente, l’appendicite, demande une prise en charge rapide et adaptée, principalement chirurgicale. La communauté scientifique poursuit ses investigations pour mieux comprendre ses fonctions précises, ses interactions avec l’environnement microbien, et ses potentialités thérapeutiques futures. La connaissance approfondie de cet organe, désormais reconnue comme un acteur actif dans la physiologie intestinale, est essentielle pour une médecine moderne, précise et personnalisée.

Références et sources

- Williams, N. et al., « Anatomie et physiologie de l’appendice vermiforme », Journal de Chirurgie, 2021.

- Martin, P. et coll., « Le microbiote intestinal et le rôle de l’appendice dans la microbiogenèse », Revue de Gastro-entérologie, 2022.