L’étymologie, les caractéristiques et les implications de l’impôt de type « royauté » : le concept de l’étao

L’étao, de par sa nature et ses caractéristiques, se distingue comme un instrument de prélèvement systématique dans certaines structures sociales, politiques et économiques. Ce concept, bien que relativement ancien, demeure pertinent dans diverses analyses historiques et juridiques contemporaines. Dans cet article, nous explorerons en profondeur ce que l’on entend par étao, son évolution au fil des siècles, ses implications socio-économiques et les contextes dans lesquels il a été utilisé.

1. Définition de l’étao

Le terme « étao » désigne un impôt ou une forme de contribution que certaines populations doivent verser à des entités politiques ou économiques spécifiques. Il peut être comparé à d’autres formes de taxation, mais avec une connotation particulière liée à la légitimité, à la hiérarchie sociale et à la répartition des pouvoirs au sein d’un empire ou d’un royaume. Par exemple, dans le contexte médiéval, l’étao était souvent prélevé par le souverain ou le seigneur en échange de la protection militaire, des droits féodaux ou d’autres services rendus à la population.

L’étao peut se traduire par une somme d’argent, mais dans certains cas, il prend également la forme de biens, de terres ou même de services. Ce type d’impôt revêt une importance particulière dans l’histoire des monarchies et des régimes féodaux, où il servait à maintenir une hiérarchie de pouvoir et à assurer le financement de l’administration royale ou seigneuriale.

2. Origine historique de l’étao

L’origine du terme « étao » remonte à des siècles, et ses premières traces apparaissent dans les civilisations antiques. Au cours de l’Empire romain, par exemple, les taxes étaient perçues sur les propriétés, les échanges commerciaux, mais aussi directement sur les citoyens. Dans ce cadre, l’étao ne faisait pas seulement partie des stratégies fiscales, mais constituait également un moyen pour les empereurs d’assurer la loyauté des territoires soumis.

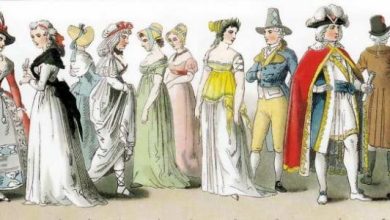

Toutefois, c’est au Moyen Âge, dans les royaumes féodaux d’Europe, que le concept de l’étao prend une importance significative. Au sein du système féodal, les seigneurs imposaient des taxes à leurs vassaux et à leurs serfs pour subvenir à leurs besoins personnels, mais aussi pour maintenir l’ordre et financer leurs armées. Ces taxes, souvent appelées « dîmes » ou « rentes », sont en réalité des formes d’étao. De cette époque jusqu’à la Révolution française, ce type de prélèvement a joué un rôle essentiel dans le financement des structures étatiques et féodales.

3. Fonctionnement et typologies de l’étao

L’étao peut être classé sous diverses typologies, en fonction de sa nature, de son mode de collecte et de son objet. Voici les principales catégories qui définissent ce prélèvement.

a. L’étao foncier

Dans de nombreuses sociétés féodales, l’étao foncier était l’une des formes les plus courantes. Les seigneurs percevaient des taxes sur les terres cultivées, souvent proportionnelles à la surface cultivée ou au rendement agricole. Cette forme de l’étao garantissait un flux continu de ressources au seigneur tout en assurant la survie économique des vassaux et paysans.

b. L’étao militaire

L’étao était également souvent destiné à financer l’armée et les dépenses militaires d’un royaume. Les seigneurs et monarques collectaient des fonds auprès de leurs sujets pour entretenir les soldats, financer des expéditions militaires ou protéger les frontières. Cet impôt pouvait être un prélèvement direct ou se manifester sous la forme d’une obligation de service militaire.

c. L’étao social

Dans certains systèmes, l’étao pouvait aussi se traduire par une contribution sociale. Il s’agissait d’une forme de solidarité entre les membres de la société, dans laquelle les plus riches ou les plus puissants s’engageaient à financer les œuvres publiques, telles que la construction d’églises, de routes ou d’autres infrastructures essentielles à la vie communautaire.

4. Les implications socio-économiques de l’étao

L’étao, en tant que système de prélèvement, a eu des répercussions profondes sur les structures sociales et économiques des sociétés anciennes et médiévales. D’une part, il a permis à des régimes centralisés ou féodaux de s’établir et de se maintenir, en assurant un financement régulier pour l’administration et la défense du royaume. D’autre part, il a exacerbé les inégalités sociales et les tensions entre les différentes couches de la population.

a. Consolidation du pouvoir central

L’étao a contribué à la consolidation du pouvoir centralisé, car il permettait aux souverains de se doter des ressources nécessaires pour exercer leur autorité. Les contributions fiscales sont devenues essentielles pour l’administration de l’État et pour faire face aux dépenses militaires. Ce phénomène a renforcé les systèmes monarchiques, tout en facilitant la mise en place de structures bureaucratiques plus complexes.

b. Disparités sociales

En revanche, le système de l’étao a souvent été perçu comme une forme d’exploitation. Les paysans et les serfs, qui étaient les plus touchés par ces taxes, vivaient dans des conditions de pauvreté extrême. Le prélèvement des impôts ne se faisait pas toujours de manière équitable, et la concentration des richesses entre les mains d’une petite élite rendait difficile toute forme de redistribution des ressources. Les révoltes fiscales ont été fréquentes, notamment lorsque les seigneurs ou les monarques exigeaient des sommes excessives, ou lorsque l’étao était jugé injuste par la population.

5. L’étao dans les systèmes fiscaux modernes

Si l’étao tel qu’il était pratiqué dans les systèmes féodaux n’est plus en usage aujourd’hui, il est possible de retrouver des similitudes dans certains aspects des systèmes fiscaux modernes. Par exemple, la notion d’impôt sur la propriété, bien qu’évoluée, garde des résonances avec l’étao foncier. De même, dans des régimes autoritaires ou monarchiques contemporains, les pratiques fiscales peuvent toujours refléter un contrôle similaire des ressources de l’État, parfois au détriment des libertés individuelles.

Le concept d’étao a également influencé la manière dont les sociétés modernes envisagent la redistribution des richesses. Dans des démocraties modernes, les principes d’imposition progressive et de financement des services publics peuvent être considérés comme un héritage indirect des structures fiscales anciennes, mais réorientées vers un objectif de justice sociale et d’égalisation des chances.

6. Conclusion

L’étao est bien plus qu’une simple taxe ; il incarne une pratique sociale et politique qui a traversé les âges. Depuis les premières formes d’impôts dans l’Antiquité jusqu’aux systèmes féodaux médiévaux, ce prélèvement a joué un rôle central dans l’organisation des sociétés et des États. Si l’étao n’existe plus sous sa forme originelle, ses principes perdurent, en témoignant de la manière dont la fiscalité a toujours été liée à des questions de pouvoir, de classe et de justice sociale. Au-delà de l’histoire, l’étude de l’étao nous invite à réfléchir sur la nature de l’impôt et de la responsabilité civile dans les sociétés contemporaines, où les inégalités économiques demeurent une problématique cruciale.