L’Âge d’Or de l’Andalousie : Du Conquérant à l’Époque des Gouverneurs

Introduction

L’Andalousie, ou Al-Andalus comme elle était connue sous la domination musulmane, représente l’un des chapitres les plus fascinants de l’histoire médiévale européenne. Ce territoire, qui correspond aujourd’hui au sud de l’Espagne, a été le théâtre d’une rencontre unique entre les cultures musulmane, chrétienne et juive. Cet article explorera l’évolution de l’Andalousie depuis le moment de sa conquête par les armées musulmanes au début du VIIIe siècle jusqu’à l’établissement des différents gouverneurs qui ont marqué cette époque.

La Conquête Musulmane (711)

La conquête de l’Hispanie commence en 711 avec l’arrivée des troupes musulmanes sous le commandement de Tariq ibn Ziyad. À la tête d’une armée composée principalement de Berbères, Tariq traverse le détroit de Gibraltar, marquant ainsi le début d’un processus de conquête rapide. En à peine quelques années, la majeure partie de la péninsule ibérique tombe sous contrôle musulman. La victoire à la bataille de Guadalete, où le roi wisigoth Roderic est défait, est un tournant décisif.

L’occupation musulmane a permis l’établissement d’un nouvel ordre socio-politique et économique, propice à l’épanouissement des sciences, des arts et de la philosophie. Les villes comme Cordoue, Séville et Grenade deviennent des centres de savoir et de culture.

L’Émirat et le Califat de Cordoue (756-1031)

À partir de 756, Abd al-Rahman Ier fonde l’émirat de Cordoue, qui se transforme en califat en 929 sous Abd al-Rahman III. Ce califat devient une puissance majeure en Europe, rivalisant avec les plus grandes monarchies chrétiennes. Sous son règne, Cordoue atteint un niveau de développement économique et culturel sans précédent.

Le califat est marqué par un élan intellectuel et artistique. Les écoles, les bibliothèques, et les institutions scientifiques se multiplient. Les penseurs tels qu’Averroès (Ibn Rushd) et Maïmonide (Musa ibn Maymun) émergent, contribuant au patrimoine intellectuel mondial. En architecture, la Grande Mosquée de Cordoue est un chef-d’œuvre qui témoigne de l’harmonie entre la foi musulmane et les influences artistiques préexistantes.

La Décomposition du Califat (1031-1086)

Cependant, cette période de prospérité ne dure pas. En 1031, le califat de Cordoue se disloque en plusieurs royaumes de taïfas, chacun gouverné par un émir local. Ces entités politiques, bien que culturellement riches, sont souvent en guerre les unes contre les autres, affaiblissant la position musulmane face à la montée des royaumes chrétiens au nord.

Les taïfas deviennent des centres de protection des arts et des sciences, mais leur division politique entraîne également une vulnérabilité accrue. Les rois chrétiens profitent de cette désunion pour conquérir des territoires, rendant inéluctable le déclin de l’influence musulmane.

L’Invasion Almoravide et Almohade (1086-1212)

Pour contrer la menace chrétienne, les émirs des taïfas font appel aux Almoravides, puis aux Almohades, deux dynasties berbères originaires du Maghreb. Les Almoravides prennent le contrôle de la péninsule à partir de 1086, cherchant à unifier les royaumes musulmans. Sous leur règne, l’Andalousie connaît une certaine stabilité, bien que le rigorisme religieux s’intensifie.

Les Almohades, qui succèdent aux Almoravides au XIIe siècle, poursuivent cette politique de centralisation. Ils introduisent des réformes dans le domaine de la théologie et de la jurisprudence, cherchant à renforcer l’unité religieuse. Cependant, les luttes internes et l’opposition croissante des royaumes chrétiens conduisent finalement à leur défaite à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212, un événement qui marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Andalousie.

Les Derniers Souffles de l’Andalousie Musulmane (1212-1492)

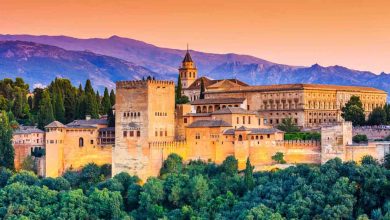

Après la défaite almohade, l’Andalousie entre dans une nouvelle phase de déclin. Les royaumes chrétiens, sous l’impulsion des Rois Catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, intensifient leurs efforts de reconquête. Au cours du XIIIe siècle, la Reconquista progresse rapidement, englobant des territoires comme Séville (1248) et Grenade (1492), qui demeure le dernier bastion musulman.

La chute de Grenade en 1492 est symbolique de la fin d’une ère. Le royaume nasride, qui avait su maintenir une certaine autonomie et préserver un héritage culturel riche, s’effondre. L’Andalousie, autrefois terre de tolérance et de savoir, se voit soumise à des lois plus strictes et à la persécution religieuse, notamment avec l’Inquisition.

Conclusion

L’Andalousie, du début de la conquête musulmane jusqu’à la chute de Grenade, représente une période emblématique où se mêlent cultures, savoirs et conflits. L’héritage de cette époque est indéniable, tant sur le plan culturel que scientifique. L’Andalousie a été un carrefour de civilisations, où la coexistence des religions a permis un épanouissement des arts et des sciences. Bien que ce chapitre se termine avec la Reconquista, son influence perdure encore aujourd’hui dans l’architecture, la langue et les traditions de la péninsule ibérique. L’histoire de l’Andalousie reste un témoignage vibrant de la richesse et de la complexité des interactions humaines à travers le temps.