Les Muʿallaqāt : Trésors de la poésie arabe préislamique

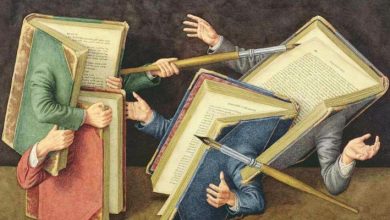

Les Muʿallaqāt, ou « Les Suspendues », sont l’un des corpus les plus célèbres et les plus étudiés de la poésie arabe préislamique. Ces poèmes ont acquis une reconnaissance remarquable pour leur richesse linguistique, leur profondeur thématique et leur importance culturelle, offrant un aperçu inestimable des mœurs, des valeurs et de la vie quotidienne des Arabes avant l’avènement de l’islam. Le terme Muʿallaqāt provient de la tradition selon laquelle ces œuvres poétiques auraient été suspendues en lettres d’or sur les murs de la Kaaba à La Mecque, bien que ce fait soit souvent considéré comme plus légendaire qu’historique.

Nombre et auteurs des Muʿallaqāt

Le nombre de Muʿallaqāt est généralement fixé à sept, bien que certains érudits les étendent à dix en incluant d’autres poèmes de la même époque. Les sept Muʿallaqāt classiques sont attribuées aux poètes suivants : Imru’ al-Qays, Tarafa, Zuhayr ibn Abi Sulma, Labid, Amr ibn Kulthum, Antara ibn Shaddad et Harith ibn Hilliza. Chaque poète a marqué l’histoire littéraire par son style distinctif et ses thèmes spécifiques.

-

Imru’ al-Qays : Surnommé le « roi poète », il est souvent considéré comme l’un des fondateurs de la poésie arabe classique. Son poème est réputé pour ses descriptions élégiaques de l’amour et de la nature, ainsi que pour son langage inventif qui influence encore les poètes modernes.

-

Tarafa : Connu pour son esprit satirique et son langage incisif, il aborde dans son poème des thèmes tels que la brièveté de la vie et l’importance de jouir des plaisirs terrestres.

-

Zuhayr ibn Abi Sulma : Considéré comme un poète de la sagesse, Zuhayr utilise sa Muʿallaqa pour prôner des valeurs morales telles que la paix, la justice et l’intégrité.

-

Labid : Son œuvre, marquée par des thèmes de vanité de la vie et de la fatalité humaine, reflète un sentiment de résignation face aux forces naturelles.

-

Amr ibn Kulthum : Poète de la tribu de Taghlib, il célèbre dans sa Muʿallaqa la gloire de sa tribu, mettant en avant des thèmes de fierté tribale et de bravoure guerrière.

-

Antara ibn Shaddad : Esclave devenu héros, Antara est célèbre pour ses récits épiques et ses descriptions vibrantes de batailles, mais aussi pour ses réflexions sur l’amour et l’honneur.

-

Harith ibn Hilliza : Son poème se distingue par sa défense éloquente de sa tribu contre les calomnies de leurs ennemis, soulignant les qualités et la dignité de son peuple.

Thèmes des Muʿallaqāt

Les Muʿallaqāt couvrent un éventail de thèmes qui témoignent de la complexité de la culture bédouine. Parmi les motifs récurrents, on trouve :

- L’amour : Les poètes décrivent souvent des rencontres passionnées avec leurs bien-aimées, évoquant des images vibrantes de désir et de tristesse. Ces descriptions se déroulent généralement sur fond de paysages désertiques, où la nature joue un rôle central.

- La nature : Le désert, ses animaux et ses phénomènes naturels sont omniprésents dans ces poèmes. Ils symbolisent à la fois la beauté et la rigueur de la vie des nomades.

- La guerre et la bravoure : Les valeurs guerrières, telles que le courage, la force et l’honneur, sont essentielles. Les poètes se vantent de leurs exploits sur le champ de bataille et de la gloire de leur tribu.

- La fierté tribale : La loyauté envers la tribu est un thème fondamental, et beaucoup de poèmes célèbrent les qualités exceptionnelles de leur peuple.

Importance culturelle et linguistique

Les Muʿallaqāt ne sont pas simplement des œuvres littéraires ; elles représentent une mémoire collective, un miroir des coutumes et des croyances des Arabes de l’époque. Leur importance réside également dans leur contribution à l’évolution de la langue arabe. En effet, ces poèmes ont servi de base pour l’étude de la grammaire et de la rhétorique arabe classique, influençant la poésie et la prose des siècles suivants.

Style et structure

Les Muʿallaqāt sont des qasidas (odes) longues et sophistiquées, composées de trois parties principales : la nasib (préambule amoureux), le rahil (description du voyage ou de la nature) et la fakhr (éloge de soi ou de la tribu). Ce schéma tripartite est une caractéristique de la qasida classique, et il permet au poète de captiver son audience avec une progression de thèmes et d’images.

Le nasib est souvent la partie la plus lyrique, où le poète se lamente sur l’amour perdu, utilisant des métaphores sensuelles pour décrire sa bien-aimée. Le rahil, quant à lui, offre des descriptions vivantes de la faune et de la flore, ainsi que des épreuves du voyage dans le désert. Enfin, le fakhr est le point culminant, où le poète exprime son orgueil, se vante de ses prouesses ou fait l’éloge de sa tribu.

Légende des poèmes suspendus

La tradition selon laquelle ces poèmes auraient été accrochés à la Kaaba en lettres d’or est une légende qui a fasciné les érudits et les amateurs de littérature. Bien qu’il n’y ait pas de preuves historiques directes pour confirmer cette pratique, l’idée symbolise l’importance accordée à ces œuvres en tant que trésors culturels et littéraires.

Influence des Muʿallaqāt

Les Muʿallaqāt ont eu une influence durable non seulement sur la littérature arabe, mais aussi sur la poésie mondiale. Leur esthétique et leur structure ont inspiré des générations de poètes arabes et ont suscité l’intérêt des orientalistes qui ont traduit et étudié ces poèmes avec passion. Les thèmes abordés, bien que spécifiques à leur contexte bédouin, résonnent universellement, abordant des questions humaines intemporelles comme l’amour, l’honneur, et la mortalité.

Conclusion

Les Muʿallaqāt sont bien plus que de simples poèmes ; elles sont le témoignage d’une culture riche et complexe, transmise à travers des générations par la puissance du verbe. Ces œuvres continuent de fasciner, d’inspirer et de défier les lecteurs par leur beauté poétique et leur profondeur philosophique. L’étude des Muʿallaqāt reste essentielle pour quiconque souhaite comprendre la richesse de la langue arabe et l’âme de la civilisation préislamique. Les poètes des Muʿallaqāt nous laissent un héritage intemporel qui transcende les siècles, nous rappelant le pouvoir éternel des mots et de la poésie.