La guerre froide, période marquée par une tension géopolitique intense entre les États-Unis et l’Union soviétique, s’étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 jusqu’à la dissolution de l’Union soviétique en 1991. Ce conflit ne se caractérise pas par des affrontements militaires directs entre les deux superpuissances, mais plutôt par une série d’événements, de crises, de rivalités idéologiques et de conflits par procuration qui ont façonné le monde moderne. Cet article se propose d’explorer les principales phases de la guerre froide, en analysant les événements clés qui ont jalonné cette période complexe.

1. Les Origines de la Guerre Froide (1945-1947)

La guerre froide trouve ses racines dans les tensions qui se sont intensifiées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés, après avoir vaincu les puissances de l’Axe, ont été confrontés à des désaccords fondamentaux concernant l’avenir de l’Europe. La conférence de Yalta en février 1945 a vu les dirigeants alliés — Roosevelt, Churchill et Staline — discuter de la réorganisation de l’Europe d’après-guerre. Cependant, ces discussions ont révélé des divergences profondes entre les visions démocratiques libérales des États-Unis et le modèle communiste défendu par l’Union soviétique.

Dès 1947, la doctrine Truman est proclamée, marquant un tournant significatif dans la politique étrangère américaine. Truman s’engage à soutenir financièrement et militairement les pays menacés par le communisme, posant ainsi les bases d’une politique d’endiguement. Parallèlement, le plan Marshall, annoncé en 1948, vise à reconstruire l’Europe tout en consolidant les systèmes capitalistes et démocratiques, ce qui suscite une réaction soviétique.

2. La Division de l’Europe et le Blocus de Berlin (1948-1949)

En 1949, l’Europe est clairement divisée en deux blocs : le bloc occidental, dirigé par les États-Unis, et le bloc oriental, sous l’influence soviétique. La création de la République fédérale d’Allemagne (RFA) en mai 1949 et de la République démocratique allemande (RDA) en octobre de la même année officialise cette division.

L’un des premiers grands conflits de la guerre froide se produit lors du blocus de Berlin (1948-1949). Après la fusion des zones d’occupation occidentales de l’Allemagne, Staline tente de forcer les Alliés à quitter Berlin-Ouest en bloquant toutes les routes d’accès. En réponse, les États-Unis et leurs alliés organisent un pont aérien, fournissant des vivres et du matériel aux habitants de Berlin-Ouest pendant près d’un an, prouvant ainsi leur engagement à défendre la ville.

3. La Course aux Armements et les Alliances Militaires (1950-1960)

La guerre froide est également marquée par une course aux armements sans précédent. Les deux superpuissances, désireuses de démontrer leur supériorité militaire, investissent massivement dans le développement d’arsenaux nucléaires. La première explosion d’une bombe atomique par l’Union soviétique en 1949 met fin au monopole nucléaire américain et lance une véritable spirale d’armement.

En parallèle, des alliances militaires voient le jour. En 1949, l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) est formée, regroupant les États-Unis et leurs alliés européens. En réponse, le Pacte de Varsovie est signé en 1955, unissant les pays du bloc soviétique. Ces alliances renforcent la polarisation du monde, rendant le conflit plus complexe.

4. Les Crises de la Guerre Froide (1960-1970)

Les années 1960 sont marquées par des crises majeures qui mettent le monde au bord de la guerre nucléaire. La crise des missiles de Cuba en octobre 1962 constitue l’un des points culminants de la guerre froide. L’installation de missiles soviétiques à Cuba, à proximité des côtes américaines, provoque une réaction immédiate de la part de l’administration Kennedy, qui impose un blocus naval. Après treize jours de tensions extrêmes, un accord est trouvé : les États-Unis s’engagent à ne pas envahir Cuba et à retirer leurs missiles de Turquie, tandis que l’URSS retire ses missiles de Cuba.

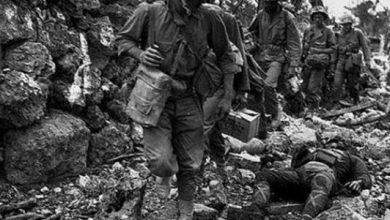

D’autres crises, comme la guerre du Vietnam, où les États-Unis s’engagent pour contrer l’expansion du communisme en Asie du Sud-Est, illustrent les conséquences dévastatrices de la guerre froide. Cette guerre, qui dure de 1955 à 1975, devient un symbole de l’implication américaine et des sacrifices humains massifs engendrés par la lutte contre le communisme.

5. Détente et Réformes (1970-1980)

Au début des années 1970, une période de détente s’installe, marquée par des efforts diplomatiques pour réduire les tensions. Le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) de 1968, qui vise à empêcher la diffusion des armes nucléaires, témoigne d’une volonté de stabiliser les relations. En 1972, le SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) aboutit à un accord entre les États-Unis et l’Union soviétique pour limiter le développement des systèmes d’armement.

Cependant, cette détente ne dure pas. À la fin des années 1970, des événements comme l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979 ravivent les tensions. Les États-Unis réagissent en soutenant les moudjahidines afghans et en boycottant les Jeux Olympiques de Moscou en 1980, marquant un retour à une politique de confrontation.

6. La Fin de la Guerre Froide (1980-1991)

Les années 1980 voient l’émergence de Mikhail Gorbatchev en tant que leader soviétique. Ses politiques de glasnost (ouverture) et de perestroïka (restructuration) visent à réformer l’économie soviétique et à assouplir le contrôle politique. Ces réformes entraînent des bouleversements importants au sein des pays du bloc de l’Est. En 1989, des mouvements populaires, souvent pacifiques, mettent fin à des décennies de domination communiste en Europe de l’Est. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 devient un symbole puissant de la fin de la guerre froide.

La guerre froide touche à sa fin avec la dissolution de l’Union soviétique en décembre 1991. La période est marquée par des changements géopolitiques radicaux, l’émergence de nouveaux États indépendants et une réévaluation des relations internationales.

Conclusion

La guerre froide a été une période de bouleversements géopolitiques et d’évolutions idéologiques qui ont profondément influencé le monde contemporain. Les conséquences de ce conflit continuent de se faire sentir aujourd’hui, alors que les tensions entre les puissances mondiales perdurent. L’étude de la guerre froide révèle l’importance de la diplomatie, de la stratégie militaire et des mouvements sociaux dans la formation des relations internationales. Ce conflit, bien qu’évitant des affrontements directs, a eu des implications profondes sur la politique, l’économie et la société à l’échelle mondiale.