Les Systèmes Écologiques Aquatiques : Définition, Types et Importance

Les systèmes écologiques aquatiques, ou écosystèmes aquatiques, représentent un ensemble d’interactions biologiques, chimiques et physiques qui se produisent dans des environnements aquatiques. Ces écosystèmes jouent un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité terrestre et aquatique, régulent le climat, fournissent des ressources en eau, et soutiennent les activités humaines comme la pêche et l’agriculture. En raison de leur importance, la compréhension des différents types d’écosystèmes aquatiques et de leur fonctionnement est essentielle pour une gestion durable des ressources naturelles.

Définition d’un écosystème aquatique

Un écosystème aquatique désigne un environnement dans lequel les organismes vivants interagissent entre eux et avec leur milieu, caractérisé principalement par la présence d’eau. Ces écosystèmes peuvent être marins (océans, mers) ou continentaux (lacs, rivières, zones humides). L’eau, en tant que milieu principal, influence non seulement la distribution des espèces vivantes mais aussi les processus biochimiques, tels que le cycle de l’eau, la régulation des nutriments et la production d’oxygène.

Les écosystèmes aquatiques sont divisés en deux grandes catégories :

- Les écosystèmes aquatiques marins, qui se trouvent dans les océans et les mers.

- Les écosystèmes aquatiques continentaux, qui incluent les rivières, lacs, étangs, marais et zones humides.

Chacun de ces écosystèmes joue un rôle unique et est influencé par des facteurs comme la salinité, la température de l’eau, la lumière, la profondeur et la disponibilité des nutriments.

Les types d’écosystèmes aquatiques

1. Les écosystèmes marins

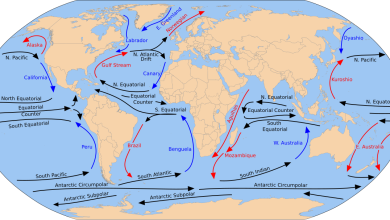

Les écosystèmes marins sont situés dans les océans et les mers. Ils couvrent environ 70% de la surface de la Terre et abritent une biodiversité extrêmement riche et variée. Parmi les sous-types les plus représentatifs des écosystèmes marins, on retrouve :

-

Les récifs coralliens : Ces structures complexes sont formées par les colonies de coraux et constituent l’un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète. Les récifs coralliens fournissent un habitat à une multitude d’espèces marines, des poissons aux crustacés, en passant par les mollusques et les coraux eux-mêmes. Ils jouent un rôle important dans la protection des côtes contre l’érosion et dans la régulation des cycles de nutriments.

-

Les zones pélagiques : Ce sont les zones ouvertes des océans, situées au-dessus du fond marin. Ces zones sont dominées par des organismes planctoniques (plancton, zooplancton) et supportent des chaînes alimentaires complexes, impliquant des poissons, des mammifères marins (comme les baleines et les dauphins), et des oiseaux marins.

-

Les estuaires : Il s’agit de zones de transition entre les environnements d’eau douce (comme les rivières) et les milieux marins. Les estuaires sont des zones de forte productivité biologique où des organismes marins et d’eau douce interagissent. Ces écosystèmes sont essentiels pour la reproduction de nombreuses espèces marines, et ils offrent des services écologiques tels que la filtration de l’eau et la protection des zones côtières.

2. Les écosystèmes aquatiques continentaux

Les écosystèmes aquatiques continentaux incluent tous les environnements d’eau douce. Bien qu’ils représentent une petite fraction de la surface terrestre par rapport aux écosystèmes marins, ils abritent une grande diversité d’espèces. Parmi ces écosystèmes, on distingue plusieurs types clés :

-

Les rivières et les fleuves : Ces écosystèmes linéaires suivent le cours de l’eau de leur source jusqu’à leur embouchure. Ils peuvent varier considérablement en fonction de leur taille, de leur débit et de la géologie du bassin versant. Les rivières sont des habitats pour une variété de poissons, d’invertébrés aquatiques, et de plantes. Elles sont également essentielles pour les activités humaines, fournissant de l’eau potable, de l’irrigation, et étant utilisées pour le transport et la production d’énergie hydraulique.

-

Les lacs et étangs : Les lacs sont des réservoirs d’eau douce généralement de grande taille, tandis que les étangs sont plus petits et souvent moins profonds. Ces écosystèmes abritent de nombreuses espèces aquatiques, des poissons aux amphibiens, et sont des sources importantes d’eau pour l’agriculture et la consommation humaine.

-

Les zones humides et marais : Les zones humides sont des écosystèmes saturés d’eau, où les plantes aquatiques dominent. Elles jouent un rôle primordial dans la régulation des flux d’eau, la purification des eaux et le stockage du carbone. Les marais et les tourbières abritent des espèces spécifiques adaptées à ces environnements riches en eau et en nutriments.

Les fonctions écologiques des écosystèmes aquatiques

Les écosystèmes aquatiques jouent plusieurs rôles cruciaux pour le maintien de la vie sur Terre. Ces fonctions comprennent :

-

Régulation du climat et de l’eau : Les océans jouent un rôle clé dans la régulation du climat global en absorbant le dioxyde de carbone (CO2) et en régulant les températures. Les écosystèmes aquatiques continentaux, tels que les marais et les zones humides, régulent les niveaux des nappes phréatiques et la qualité de l’eau.

-

Production de ressources biologiques : Les océans et les lacs fournissent une grande partie de la nourriture consommée par l’homme sous forme de poissons, crustacés et algues. De plus, les plantes aquatiques, comme les algues marines, produisent de l’oxygène et stockent du carbone.

-

Biodiversité : Les écosystèmes aquatiques abritent une grande diversité d’espèces, dont de nombreuses sont endémiques. Ces écosystèmes sont des refuges vitaux pour des espèces rares ou menacées. Par exemple, les récifs coralliens sont un foyer pour environ 25% des espèces marines connues.

-

Filtration de l’eau et purifications : Les plantes aquatiques et les micro-organismes jouent un rôle important dans la filtration des eaux, en éliminant les polluants et les nutriments en excès, contribuant ainsi à la régénération de l’eau.

-

Protection des côtes et des habitats : Les écosystèmes comme les mangroves et les herbiers marins offrent une protection naturelle contre l’érosion du littoral et les tempêtes en réduisant la force des vagues et en stabilisant les sols.

Les menaces pesant sur les écosystèmes aquatiques

Malheureusement, ces écosystèmes sont confrontés à de nombreuses menaces qui compromettent leur stabilité et leur capacité à remplir leurs fonctions écologiques. Parmi les principales menaces, on retrouve :

-

La pollution : Les substances chimiques, plastiques, déchets organiques et métaux lourds sont déversés dans les mers, rivières et lacs, affectant la faune et la flore aquatiques. Cette pollution peut entraîner la mort des espèces, la dégradation des habitats et la contamination de l’eau potable.

-

Le changement climatique : Le réchauffement des océans et l’augmentation de l’acidité des eaux affectent la vie marine, notamment les coraux, qui sont particulièrement vulnérables. Le changement climatique peut également entraîner des modifications des régimes de précipitations, affectant les rivières et les lacs.

-

La surexploitation des ressources aquatiques : La pêche intensive, le prélèvement excessif d’eau pour l’agriculture et l’industrie, ainsi que l’urbanisation non durable des zones côtières et des rives de rivières, mettent en péril la survie des écosystèmes aquatiques.

-

L’introduction d’espèces invasives : L’introduction d’espèces non indigènes dans des écosystèmes aquatiques, souvent par les activités humaines, perturbe l’équilibre écologique en concurrençant ou en prédatant les espèces locales.

Conclusion

Les écosystèmes aquatiques, qu’ils soient marins ou continentaux, sont d’une importance capitale pour le bien-être de la planète et de ses habitants. Ils jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat, la fourniture de ressources alimentaires, et la conservation de la biodiversité. Cependant, ces écosystèmes sont de plus en plus menacés par des activités humaines irresponsables et le changement climatique. Il est impératif de prendre des mesures pour préserver et restaurer ces habitats uniques afin d’assurer leur survie et de maintenir l’équilibre écologique nécessaire à la vie sur Terre.