Les eaux internationales, également connues sous le nom d’eaux internationales ou eaux globales, désignent les zones maritimes qui ne relèvent de la souveraineté d’aucun État spécifique. Ces étendues d’eau représentent un domaine où les principes du droit international maritime prévalent, établissant ainsi un cadre régissant les activités humaines en haute mer. L’importance des eaux internationales réside dans leur rôle en tant qu’espace partagé, impliquant des enjeux tels que la navigation, la pêche, la recherche scientifique et la préservation de la biodiversité marine.

L’un des principaux éléments définissant les eaux internationales est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), adoptée en 1982. Ce traité international fournit un cadre juridique complet qui réglemente divers aspects de l’utilisation des océans et des mers. Selon la CNUDM, la haute mer, ou les eaux internationales, est constituée de toutes les parties des océans qui ne sont pas incluses dans la zone économique exclusive (ZEE) d’un État côtier ni dans les eaux intérieures d’un État.

La notion d’eaux internationales englobe ainsi les zones situées au-delà des limites des eaux territoriales, qui s’étendent généralement jusqu’à 12 milles marins à partir de la ligne de base. Au-delà de cette zone, les océans et les mers deviennent des eaux internationales, soumises à un régime juridique distinct. Ces eaux sont considérées comme le patrimoine commun de l’humanité, et les États côtiers et les autres membres de la communauté internationale ont le devoir de coopérer pour préserver ces ressources marines et réglementer leur utilisation.

La liberté de navigation est l’un des principes fondamentaux qui prévaut en haute mer. Conformément à la CNUDM, tous les navires, qu’ils soient civils ou militaires, jouissent du droit de passage innocent à travers les eaux internationales. Ce droit implique que les navires ont le droit de traverser ces zones sans être soumis à des restrictions déraisonnables, bien que certaines activités soient interdites, telles que la pêche non réglementée ou la pollution délibérée.

Un autre aspect important des eaux internationales est lié à la conservation et à l’utilisation durable des ressources marines. La haute mer abrite une variété de formes de vie marine, et la gestion responsable de ces ressources est cruciale pour éviter l’épuisement des stocks de poissons et préserver la biodiversité marine. Des organisations internationales, telles que la Commission des Nations Unies pour le droit de la mer (CNUDM), ont été créées pour promouvoir la coopération entre les États membres en matière de gestion des ressources marines en haute mer.

La recherche scientifique en haute mer constitue également une dimension importante des eaux internationales. Les scientifiques de divers pays collaborent souvent pour mener des études océanographiques, biologiques et environnementales visant à mieux comprendre les écosystèmes marins et à promouvoir la conservation des océans. La CNUDM stipule que la recherche marine en haute mer doit être menée à des fins pacifiques et dans l’intérêt de toute l’humanité.

En ce qui concerne la préservation de l’environnement marin en haute mer, la question de la responsabilité et de la responsabilisation des activités humaines est cruciale. Les activités telles que la pêche illégale, la pollution par les navires et les déchets plastiques posent des défis importants pour la durabilité des océans. La coopération internationale est essentielle pour élaborer et appliquer des normes environnementales visant à minimiser l’impact des activités humaines sur les écosystèmes marins en haute mer.

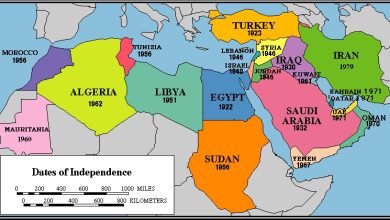

Il convient de noter que bien que les eaux internationales soient généralement considérées comme un espace partagé, des différends peuvent survenir entre les États côtiers et d’autres acteurs concernant l’utilisation de ces zones. Ces différends peuvent porter sur des questions telles que les frontières maritimes, l’exploitation des ressources naturelles, ou d’autres aspects liés à la souveraineté maritime. Dans de tels cas, le recours à des mécanismes de règlement des différends, tels que les tribunaux internationaux, peut être nécessaire pour parvenir à une résolution pacifique et conforme au droit international.

En conclusion, les eaux internationales représentent un aspect essentiel du droit de la mer, régissant les activités humaines au-delà des eaux territoriales des États côtiers. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit le cadre juridique qui régit ces zones, mettant l’accent sur des principes tels que la liberté de navigation, la conservation des ressources marines et la coopération internationale en matière de recherche scientifique. La préservation de l’environnement marin et la résolution des différends éventuels entre les États côtiers sont des enjeux clés dans la gestion des eaux internationales, témoignant de la nécessité d’une approche collaborative pour garantir la durabilité des océans pour les générations futures.

Plus de connaissances

Les eaux internationales, étant un domaine vital du droit de la mer, englobent des aspects complexes et variés qui influent sur la manière dont les nations interagissent avec les océans et les mers à l’échelle mondiale. Parmi les éléments essentiels de cette dynamique figurent les concepts de zone économique exclusive (ZEE), de plateau continental, de liberté de navigation et de responsabilité environnementale.

La ZEE, définie par la CNUDM, constitue une extension des eaux territoriales d’un État côtier et s’étend généralement jusqu’à 200 milles marins à partir de la ligne de base. À l’intérieur de cette zone, l’État côtier a des droits souverains sur l’exploitation des ressources naturelles, y compris la pêche, l’exploitation pétrolière et gazière, ainsi que la production d’énergie éolienne. En revanche, au-delà de cette limite, la haute mer commence, et les principes de liberté de navigation et d’utilisation pacifique des ressources marines deviennent prépondérants.

Le plateau continental, défini par la CNUDM, représente une extension naturelle du territoire émergé d’un État côtier sous-marin. Les États côtiers ont des droits souverains sur l’exploitation des ressources du plateau continental, même au-delà de leur ZEE, sous réserve de certaines conditions définies par le droit international. Ces conditions incluent la nécessité de démontrer que le plateau continental est une prolongation naturelle du territoire émergé et est soumis à une délimitation appropriée dans le cas de chevauchement avec le plateau continental d’un État voisin.

La liberté de navigation en haute mer est un principe fondamental consacré par la CNUDM. Tous les États, sans distinction, ont le droit de naviguer librement dans les eaux internationales, conformément aux règles internationales acceptées. Ce principe vise à faciliter le commerce maritime, les voyages internationaux et la communication. Cependant, la liberté de navigation n’est pas absolue et peut être restreinte dans des circonstances spécifiques, telles que des mesures prises pour assurer la sécurité maritime, prévenir la pollution ou appliquer des sanctions internationales.

En ce qui concerne la responsabilité environnementale en haute mer, la CNUDM établit des normes pour minimiser les effets néfastes des activités humaines sur les écosystèmes marins. Les États sont tenus de prendre des mesures pour prévenir, réduire et contrôler la pollution marine résultant de leurs activités. Cela inclut la réglementation des rejets de substances nocives, le contrôle des opérations de forage en mer, et la protection des habitats marins sensibles. Les organisations internationales, telles que l’Organisation maritime internationale (OMI), jouent un rôle crucial dans l’élaboration de normes et la promotion de meilleures pratiques pour assurer la durabilité environnementale en haute mer.

La recherche scientifique en haute mer est un autre aspect essentiel des eaux internationales. En vertu de la CNUDM, la coopération internationale est encouragée pour faciliter la recherche marine à des fins pacifiques et dans l’intérêt de toute l’humanité. Les États sont invités à partager les données et les résultats de leurs recherches, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie des océans et des mers à l’échelle mondiale. Des initiatives telles que le Programme mondial d’observation de l’océan (GOOS) visent à coordonner les efforts mondiaux de collecte de données océanographiques pour améliorer notre compréhension des changements dans les écosystèmes marins.

En outre, la préservation de la biodiversité marine en haute mer est une préoccupation majeure. Les aires marines protégées en haute mer, souvent désignées sous le terme d’aires marines protégées internationales (AMP), sont créées pour protéger des écosystèmes marins spécifiques et les espèces qui les habitent. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs de conservation de la biodiversité fixés au niveau mondial.

Les conflits liés aux eaux internationales peuvent surgir pour diverses raisons, notamment les revendications concurrentes de plusieurs États sur une même zone, les différends relatifs à l’utilisation des ressources marines et les questions de délimitation maritime. Les mécanismes de règlement des différends, tels que le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) établi par la CNUDM, sont cruciaux pour résoudre ces contentieux de manière équitable et conforme au droit international.

En conclusion, les eaux internationales représentent un domaine complexe du droit de la mer, influençant la manière dont les États interagissent avec les océans et les mers à l’échelle mondiale. Les principes de la CNUDM, tels que la ZEE, le plateau continental, la liberté de navigation, la responsabilité environnementale, la recherche scientifique et la préservation de la biodiversité marine, sont essentiels pour réglementer ces espaces maritimes partagés. La coopération internationale demeure la clé pour relever les défis liés à la gestion durable des eaux internationales et assurer la préservation des océans pour les générations futures.

mots clés

Les mots-clés de cet article sur les eaux internationales sont les suivants :

-

Eaux internationales : Référence aux zones maritimes qui ne sont pas soumises à la souveraineté d’un État spécifique. Ces zones sont régies par le droit international maritime et sont considérées comme le patrimoine commun de l’humanité.

-

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) : Un traité international adopté en 1982 qui établit un cadre juridique complet régissant l’utilisation des océans et des mers. La CNUDM définit les droits et responsabilités des États en matière de navigation, d’exploitation des ressources marines et de préservation de l’environnement marin.

-

Zone économique exclusive (ZEE) : Une zone maritime définie par la CNUDM dans laquelle un État côtier a des droits souverains sur l’exploitation des ressources naturelles, y compris la pêche et l’exploitation pétrolière, jusqu’à 200 milles marins au large de sa côte.

-

Plateau continental : Une extension naturelle du territoire émergé d’un État côtier sous-marin. Les États côtiers ont des droits souverains sur l’exploitation des ressources du plateau continental, même au-delà de leur ZEE, sous certaines conditions définies par le droit international.

-

Liberté de navigation : Un principe fondamental selon lequel tous les États ont le droit de naviguer librement en haute mer, favorisant le commerce maritime, les voyages internationaux et la communication.

-

Responsabilité environnementale : Les obligations des États envers la préservation de l’environnement marin en haute mer, conformément à la CNUDM. Cela inclut la régulation des activités telles que la pêche, le forage en mer et la gestion des déchets pour minimiser les impacts négatifs sur les écosystèmes marins.

-

Recherche scientifique en haute mer : La coopération internationale encouragée par la CNUDM pour faciliter la recherche marine à des fins pacifiques et dans l’intérêt de l’humanité, visant à améliorer la compréhension des océans et des mers.

-

Biodiversité marine : La variété des formes de vie marine dans les océans. La préservation de la biodiversité marine en haute mer est une préoccupation majeure, et des aires marines protégées internationales sont établies pour protéger certains écosystèmes.

-

Mécanismes de règlement des différends : Des procédures, comme le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) établi par la CNUDM, utilisées pour résoudre les différends entre les États concernant l’utilisation des eaux internationales.

En interprétant ces mots-clés, il est clair que les eaux internationales sont un domaine complexe réglementé par des accords internationaux. La CNUDM joue un rôle central en établissant les droits et responsabilités des États côtiers et en promouvant la coopération internationale. Les concepts tels que la ZEE, le plateau continental, la liberté de navigation et la responsabilité environnementale sont des piliers essentiels qui guident l’utilisation des eaux internationales de manière équilibrée et durable. La recherche scientifique et la préservation de la biodiversité marine reflètent l’importance de comprendre et de protéger les océans, tandis que les mécanismes de règlement des différends sont cruciaux pour résoudre les contentieux de manière juste et pacifique.