Les lignes de défense naturelles du corps humain : Un système complexe de protection

Le corps humain est constamment exposé à une variété de menaces externes, telles que des agents pathogènes (bactéries, virus, champignons), des substances toxiques, des blessures physiques et des agressions environnementales. Pour faire face à ces dangers, le corps possède plusieurs lignes de défense naturelles qui fonctionnent en synergie pour assurer la survie de l’individu. Ces lignes de défense sont divisées en trois principaux systèmes : les barrières physiques, l’immunité innée et l’immunité acquise. Chacune de ces lignes joue un rôle crucial dans la détection et l’élimination des menaces, permettant ainsi au corps de se protéger contre les infections et de maintenir son intégrité.

1. Les barrières physiques et chimiques : la première ligne de défense

La première ligne de défense du corps humain contre les agents pathogènes est constituée de barrières physiques et chimiques. Ces défenses agissent comme un mur protecteur qui empêche les agents étrangers d’entrer en contact avec les tissus internes sensibles du corps.

a) La peau : une barrière physique essentielle

La peau est la première barrière physique du corps humain. Elle constitue une couche imperméable qui empêche l’entrée de la plupart des agents pathogènes. La peau est composée de plusieurs couches de cellules mortes, dont la couche cornée, qui joue un rôle fondamental dans la protection contre les infections. Elle est également riche en kératine, une protéine résistante aux attaques microbiennes. De plus, la peau est équipée de glandes sudoripares qui sécrètent de la sueur, et de glandes sébacées qui produisent du sébum. Ces sécrétions ont des propriétés antimicrobiennes qui aident à détruire ou neutraliser les micro-organismes.

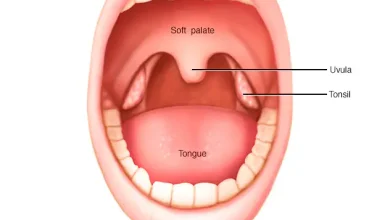

b) Les muqueuses : une autre défense physique

Les muqueuses, présentes dans le système respiratoire, digestif et génito-urinaire, forment une autre ligne de défense contre les infections. Ces tissus humides, qui recouvrent de nombreuses cavités corporelles, sont munis de cils et de cellules sécrétant du mucus. Le mucus piège les agents pathogènes et les particules étrangères, qui sont ensuite éliminées par des mécanismes comme la toux ou l’expectoration. De plus, la production de mucus constitue un environnement hostile pour de nombreux micro-organismes, les empêchant de se fixer sur les parois internes.

c) Les fluides corporels : des barrières chimiques efficaces

Le corps humain dispose également de mécanismes chimiques pour protéger ses surfaces. La salive, les larmes, le mucus et la sueur contiennent des enzymes et des anticorps capables de détruire ou de neutraliser les pathogènes. Par exemple, la lysozyme, une enzyme présente dans la salive, peut détruire la paroi cellulaire de certaines bactéries, tandis que les acides présents dans l’estomac créent un environnement trop hostile pour de nombreux agents pathogènes.

2. L’immunité innée : la défense non spécifique du corps

L’immunité innée est la deuxième ligne de défense du corps humain. Contrairement à l’immunité acquise, qui est spécifique à un agent pathogène particulier, l’immunité innée est une défense générale et non spécifique. Elle est présente dès la naissance et répond rapidement aux menaces externes.

a) Les phagocytes : des cellules de défense actives

Les phagocytes, tels que les macrophages et les neutrophiles, sont des cellules immunitaires essentielles de l’immunité innée. Leur rôle principal est de détecter et d’ingérer les agents pathogènes par un processus appelé phagocytose. Ces cellules se déplacent vers les sites d’infection ou d’inflammation et éliminent les microbes en les englobant et en les digérant. Ce processus est renforcé par la production de cytokines, qui signalent la présence de l’infection et recrutent d’autres cellules immunitaires.

b) Les cellules tueuses naturelles (NK) : des éliminatrices rapides

Les cellules tueuses naturelles (NK) sont des lymphocytes spécialisés dans l’élimination des cellules infectées par des virus ou transformées par des tumeurs. Elles reconnaissent les cellules anormales grâce à la perte de certaines molécules de surface, qui sont normalement présentes sur les cellules saines. Les cellules NK libèrent des substances cytotoxiques qui entraînent la mort de la cellule cible. Ces cellules jouent donc un rôle crucial dans la lutte contre les infections virales et la surveillance tumorale.

c) Les protéines de l’inflammation : une réponse immédiate aux infections

Lorsqu’une infection survient, le corps active une réponse inflammatoire pour limiter la propagation des agents pathogènes. Cette réponse est médiée par des molécules telles que les cytokines et les interleukines, qui régulent les processus inflammatoires et favorisent la guérison. Par exemple, l’interleukine-1 (IL-1) et le facteur de nécrose tumorale (TNF) augmentent la perméabilité des vaisseaux sanguins, permettant ainsi aux cellules immunitaires de se rendre rapidement sur le site de l’infection.

3. L’immunité acquise : une défense spécifique et mémorisée

L’immunité acquise est la troisième ligne de défense du corps humain. Elle est plus lente que l’immunité innée, mais elle est spécifique à un agent pathogène particulier et, une fois déclenchée, elle fournit une mémoire immunologique qui protège l’organisme lors d’expositions ultérieures au même agent. Elle repose principalement sur deux types de cellules : les lymphocytes B et les lymphocytes T.

a) Les lymphocytes B : la production d’anticorps

Les lymphocytes B sont responsables de la production d’anticorps, également appelés immunoglobulines, qui reconnaissent et neutralisent spécifiquement les agents pathogènes. Lorsqu’un lymphocyte B rencontre un antigène, il se transforme en plasmocyte et commence à produire des anticorps ciblant l’agent pathogène. Ces anticorps se lient aux microbes, facilitant leur élimination par d’autres cellules immunitaires.

b) Les lymphocytes T : la destruction des cellules infectées

Les lymphocytes T, d’autre part, sont impliqués dans la destruction directe des cellules infectées. Il existe plusieurs sous-types de lymphocytes T, dont les lymphocytes T cytotoxiques (CD8+) qui tuent les cellules infectées par des virus, et les lymphocytes T auxiliaires (CD4+), qui jouent un rôle de régulation en aidant à coordonner les réponses immunitaires.

c) La mémoire immunologique : une protection à long terme

Une caractéristique importante de l’immunité acquise est sa capacité à créer une mémoire immunologique. Après la première exposition à un agent pathogène, le système immunitaire génère des cellules mémoire, qui restent dans le corps pendant des années, voire toute une vie. Lors d’une seconde exposition au même pathogène, ces cellules mémoire reconnaissent rapidement l’agent et déclenchent une réponse plus rapide et plus efficace.

Conclusion

Les lignes de défense naturelles du corps humain, comprenant les barrières physiques, l’immunité innée et l’immunité acquise, forment un réseau complexe et interconnecté qui protège l’organisme contre une multitude de menaces. Ces systèmes de défense travaillent de concert pour détecter, neutraliser et éliminer les agents pathogènes, tout en maintenant un équilibre délicat qui évite les réactions excessives ou dommageables. Grâce à cette protection, le corps humain peut faire face à un environnement souvent hostile, tout en préservant sa santé et son intégrité.