Moulins de l’Âge Umayyade

L’ère omeyyade, qui s’étend de 661 à 750, représente une période marquante dans l’histoire islamique, caractérisée par des avancées politiques, économiques et culturelles significatives. Après l’assassinat du calife Ali, le premier califat omeyyade fut établi par Muawiya Ier, marquant ainsi le début d’une dynastie qui allait jouer un rôle crucial dans l’expansion de l’Islam.

Expansion territoriale

Au cours de cette période, l’Empire omeyyade connaît une expansion sans précédent. Sous le règne de Muawiya Ier et de ses successeurs, le territoire s’étend du nord de l’Afrique jusqu’à l’Inde, englobant des régions aujourd’hui connues sous le nom de Turquie, d’Iran, d’Égypte, et d’Espagne. Cette expansion est facilitée par une armée bien organisée et des stratégies militaires efficaces. Les conquêtes omeyyades sont souvent marquées par des campagnes menées contre l’Empire byzantin et l’Empire sassanide, conduisant à la prise de villes stratégiques telles que Damas, Jérusalem et Kufa.

Administration et gouvernance

Les omeyyades instaurent un système administratif centralisé qui favorise la cohésion de leur vaste empire. Ils adoptent l’arabe comme langue officielle de l’administration, facilitant ainsi la communication et l’unification des divers groupes ethniques sous leur règne. La création de gouvernorats, dirigés par des émissaires directs du calife, permet un contrôle plus efficace des territoires conquis. Les omeyyades sont également connus pour leur politique de tolérance religieuse, permettant à diverses communautés religieuses, y compris les chrétiens et les juifs, de vivre en paix, sous certaines conditions, au sein de l’Empire.

Avancées culturelles et scientifiques

L’ère omeyyade est également marquée par un essor culturel et scientifique. La ville de Damas devient un centre intellectuel où les arts, la littérature, et la science prospèrent. Les écrivains et poètes, comme Al-Farazdaq, illustrent la richesse de la poésie arabe de l’époque. Sur le plan scientifique, des avancées sont réalisées en mathématiques, astronomie et médecine, posant les fondations des futurs développements de la science islamique.

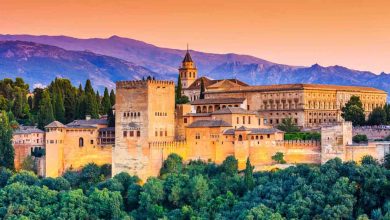

L’architecture omeyyade se distingue également par ses réalisations remarquables. Des monuments emblématiques, tels que la mosquée des Omeyyades à Damas et le Dôme du Rocher à Jérusalem, témoignent de l’habileté et de l’innovation des artisans de l’époque. Ces constructions allient esthétique et spiritualité, devenant des symboles durables de l’Islam.

Défis internes et chute

Malgré ces succès, l’Empire omeyyade fait face à des défis internes croissants. Les inégalités entre les Arabes et les populations non arabes provoquent des tensions sociales. Les mouvements de révolte, tels que celui des kharijites et des chiites, contestent l’autorité omeyyade. La révolte abbasside, qui commence en 747, représente le point culminant de ces tensions. Les abbassides, soutenus par des groupes mécontents, réussissent à renverser les omeyyades en 750, mettant ainsi fin à leur dynastie.

Conclusion

L’ère omeyyade reste une période emblématique de l’histoire islamique, marquée par une expansion territoriale impressionnante, des avancées culturelles et une administration innovante. Bien que confrontée à des défis internes, son héritage perdure, influençant profondément les dynasties ultérieures et l’évolution du monde musulman. La richesse de cette période continue d’inspirer des études et des recherches, témoignant de l’importance cruciale des omeyyades dans le façonnement de l’identité islamique et de l’Empire médiéval.