Le Système Circulatoire des Amphibiens

Le Système Circulatoire chez les Amphibiens : Une Évolution Adaptative

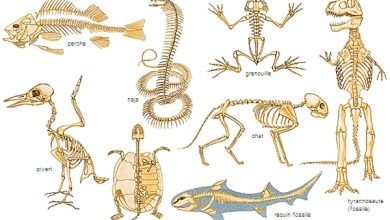

Les amphibiens, en tant que groupe regroupant des animaux tels que les grenouilles, les salamandres et les tritons, présentent des particularités physiologiques fascinantes, en particulier en ce qui concerne leur système circulatoire. Ces animaux, qui vivent à la fois en milieu aquatique et terrestre, doivent faire face à des défis uniques pour assurer la distribution des nutriments et l’élimination des déchets. L’adaptation de leur appareil circulatoire à leur mode de vie est le fruit d’une évolution complexe qui a permis aux amphibiens de coloniser divers environnements. Cet article explore les caractéristiques du système circulatoire des amphibiens, en mettant en lumière ses spécificités, ses différences avec d’autres vertébrés et son rôle dans la physiologie de ces animaux.

I. Le Système Circulatoire des Amphibiens : Un Système à Double Circulation

Les amphibiens possèdent un système circulatoire fermé, ce qui signifie que le sang circule dans des vaisseaux sanguins et ne sort jamais de ce réseau. Cependant, contrairement aux mammifères et oiseaux, leur système circulatoire présente des particularités notables. En effet, le cœur des amphibiens est généralement composé de trois cavités : deux oreillettes et un seul ventricule. Cette structure cardiaque distincte permet une double circulation, bien que partiellement mélangée.

1. Le Cœur à Trois Cavités

Chez les amphibiens, le cœur est divisé en trois cavités : deux oreillettes et un ventricule. Les deux oreillettes reçoivent respectivement le sang provenant des poumons (circulation pulmonaire) et des autres parties du corps (circulation systémique). Cependant, le ventricule est unique, ce qui entraîne un certain mélange des deux types de sang dans cette cavité. Ce mélange est partiellement évité grâce à des structures internes, mais il demeure une caractéristique notable.

- Oreillette droite : Elle reçoit le sang désoxygéné provenant du corps via les veines caves. Ce sang est ensuite dirigé vers le ventricule.

- Oreillette gauche : Elle reçoit le sang oxygéné provenant des poumons, soit directement via les branchies (chez certaines espèces aquatiques), soit par les poumons (chez les formes terrestres ou semi-terrestres).

- Ventricule unique : Contrairement aux mammifères qui possèdent un ventricule droit et un ventricule gauche distincts, les amphibiens partagent un seul ventricule qui reçoit un sang mélangé, oxydé et désoxygéné, avant de le redistribuer dans tout le corps.

Le système à cœur unique et trois cavités chez les amphibiens est donc un compromis entre la double circulation et l’efficacité du transport sanguin. Bien que moins efficace que celui des oiseaux et des mammifères, ce système permet néanmoins aux amphibiens d’optimiser leur apport en oxygène dans des conditions variées, adaptées à leur vie aquatique et terrestre.

2. La Circulation Pulmonaire et Systémique

Le sang circule à travers deux circuits principaux chez les amphibiens : la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Ces deux circuits sont étroitement interconnectés, avec des zones de mélanges au niveau du cœur.

-

Circulation pulmonaire : Lorsque le sang provenant du corps entre dans l’oreillette droite, il est pompé dans le ventricule, puis dirigé vers les poumons ou les branchies pour l’oxygénation. Chez certaines espèces aquatiques, les branchies servent d’organes respiratoires primaires, tandis que chez les espèces terrestres, la respiration pulmonaire est dominante. Une fois l’oxygénation effectuée, le sang oxygéné revient au cœur par l’oreillette gauche.

-

Circulation systémique : Une fois le sang oxygéné provenant des poumons est collecté dans l’oreillette gauche, il est envoyé dans la circulation systémique via le ventricule. Ce sang oxygéné est ensuite distribué à tous les organes et tissus du corps.

Bien que la circulation pulmonaire et systémique soient relativement indépendantes, le cœur des amphibiens permet une certaine interconnexion des deux flux sanguins. Ce mélange partiel de sang oxygéné et désoxygéné limite l’efficacité de la circulation, mais il constitue une adaptation suffisante pour répondre aux besoins métaboliques des amphibiens dans leurs habitats variés.

II. Le Rôle du Système Circulatoire chez les Amphibiens

Le système circulatoire des amphibiens ne se limite pas simplement à transporter l’oxygène et les nutriments vers les tissus. Il joue un rôle clé dans plusieurs fonctions physiologiques essentielles qui influencent la survie et la reproduction de ces animaux.

1. La Thermorégulation

Les amphibiens étant des animaux à température corporelle variable (poïkilothermes), leur système circulatoire joue un rôle important dans la régulation thermique. En fonction de la température externe, les amphibiens modulent la circulation sanguine pour optimiser la chaleur corporelle. Lorsqu’il fait froid, la circulation périphérique est réduite, conservant ainsi la chaleur au niveau central. En revanche, lors de fortes chaleurs, l’amplification de la circulation sanguine au niveau des extrémités aide à dissiper la chaleur excédentaire.

2. L’Élimination des Déchets

Le système circulatoire des amphibiens permet aussi l’élimination des déchets métaboliques, tels que l’ammoniac et l’urée, qui sont transportés par le sang vers les reins et les organes excréteurs pour être évacués. La capacité des amphibiens à adapter leur système circulatoire en fonction de leur mode de vie aquatique ou terrestre influence également l’efficacité de ces processus d’élimination.

3. Le Transport des Nutriments

Outre l’oxygène, le sang des amphibiens transporte les nutriments essentiels provenant de la digestion des aliments. Ces nutriments, tels que les glucides, les protéines et les lipides, sont transportés par le sang vers les cellules du corps, où ils sont utilisés pour la croissance, la réparation et la reproduction.

III. Adaptations du Système Circulatoire en Fonction des Milieux de Vie

Les amphibiens sont des animaux qui peuvent passer par différents stades de développement, du stade aquatique larvaire au stade adulte terrestre ou semi-aquatique. Leur système circulatoire présente donc des adaptations spécifiques à ces stades.

1. Stades Aquatiques

Chez les jeunes amphibiens (larves), les branchies sont les principaux organes respiratoires, et le sang circulant dans le corps est essentiellement désoxygéné. La circulation sanguine est donc centrée sur les branchies, permettant l’échange de gaz dans l’eau. Ce système est adapté aux besoins respiratoires aquatiques des larves, tout en permettant une certaine circulation dans le reste du corps.

2. Stades Terrestres

Une fois que l’amphibien passe au stade adulte, souvent terrestre ou semi-aquatique, ses poumons deviennent l’organe respiratoire principal. Le cœur, bien qu’il reste à trois cavités, est désormais mieux adapté pour gérer une circulation sanguine mixte, mais plus axée sur l’oxygénation des tissus par les poumons.

Chez les amphibiens adultes vivant en milieu terrestre, des adaptations supplémentaires, telles que l’augmentation de l’efficacité du cœur et des vaisseaux sanguins, permettent une meilleure oxygénation du corps. Par ailleurs, certains amphibiens ont développé des comportements comme la respiration cutanée (échange de gaz à travers la peau), ce qui allège la charge de travail du cœur.

IV. Les Variations au Sein des Espèces

Bien que les amphibiens partagent un système circulatoire de base, des différences existent en fonction des groupes spécifiques. Par exemple, chez certaines espèces, comme les grenouilles, des adaptations particulières permettent une meilleure efficacité de la circulation pulmonaire. Les salamandres et tritons, quant à eux, peuvent avoir des configurations cardiaques légèrement différentes, notamment au niveau de l’efficacité du ventricule et de l’optimisation des flux sanguins.

Conclusion

Le système circulatoire des amphibiens constitue une structure évolutive fascinante, adaptée à leurs modes de vie aquatique et terrestre. Bien que relativement simple par rapport à celui des vertébrés plus évolués, il permet aux amphibiens de remplir efficacement leurs fonctions vitales dans des environnements variés. Les adaptations du cœur, la double circulation partiellement mélangée, et l’optimisation de la circulation sanguine en fonction des stades de développement et des besoins environnementaux témoignent de la plasticité et de la résilience de ce groupe animal. La compréhension de ces mécanismes est essentielle pour approfondir nos connaissances sur l’évolution des vertébrés et leur capacité d’adaptation aux changements de leur environnement.