Le sepsis : Comprendre l’infection systémique et ses causes

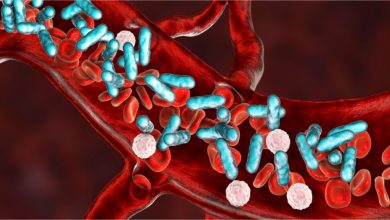

Le sepsis, communément appelé « infection du sang » ou « empoisonnement du sang », représente une réponse systémique de l’organisme à une infection grave. Il se manifeste par une inflammation généralisée dans tout le corps, qui peut entraîner des défaillances d’organes et, dans les cas extrêmes, la mort. L’évolution rapide et la gravité de cette condition en font une urgence médicale nécessitant une prise en charge immédiate. Cet article se propose de détailler les mécanismes sous-jacents du sepsis, ses causes, les groupes à risque, les symptômes et les stratégies de prévention et de traitement.

1. Qu’est-ce que le sepsis ?

Le sepsis est une infection systémique qui survient lorsque le corps réagit de manière excessive à une infection locale. Lorsqu’un microbe envahit l’organisme, il peut libérer des toxines qui déclenchent une réaction inflammatoire. Si cette réponse devient incontrôlable, elle peut causer des perturbations dans le système circulatoire, affectant la fonction des organes vitaux comme le cœur, les reins, les poumons et le foie. Le sepsis peut rapidement évoluer en un choc septique, une forme grave de sepsis, où la pression artérielle chute de manière critique, menaçant la vie du patient.

2. Les causes du sepsis

Le sepsis peut être causé par une variété de pathogènes, y compris des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Les infections bactériennes sont les principales responsables du sepsis, mais d’autres types d’infections peuvent également conduire à cette condition. Parmi les bactéries courantes responsables, on trouve des organismes tels que Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae et Klebsiella pneumoniae. Ces bactéries peuvent pénétrer dans l’organisme par différentes voies, notamment les plaies, les voies respiratoires, les voies urinaires, ou encore les voies digestives.

Les infections les plus fréquemment associées au sepsis sont :

- Les infections urinaires : En particulier chez les personnes âgées ou celles ayant des problèmes de rétention urinaire.

- Les pneumonies : Les infections pulmonaires graves sont une cause fréquente de sepsis, notamment chez les personnes vulnérables comme les personnes âgées ou celles atteintes de maladies respiratoires chroniques.

- Les infections abdominales : Comme les appendicites, les péritonites et les diverticulites, qui peuvent être à l’origine de sepsis si elles ne sont pas traitées rapidement.

- Les infections cutanées : Les plaies ou infections dues à des interventions chirurgicales peuvent aussi conduire à un sepsis.

3. Les facteurs de risque du sepsis

Certaines personnes sont plus susceptibles de développer un sepsis en raison de leur état de santé ou de leur mode de vie. Parmi les facteurs de risque notables, on trouve :

- Les affections chroniques : Les personnes souffrant de maladies comme le diabète, les maladies cardiaques, l’insuffisance rénale ou le cancer courent un risque plus élevé de développer un sepsis en raison de l’affaiblissement de leur système immunitaire.

- L’âge : Les personnes âgées, dont le système immunitaire est moins efficace, sont plus vulnérables aux infections graves qui peuvent évoluer en sepsis. Les nourrissons et jeunes enfants peuvent également être à risque accru.

- Les infections invasives : Les patients porteurs de dispositifs médicaux (cathéters, sondes urinaires, etc.) ou ceux ayant subi des interventions chirurgicales sont exposés à un risque accru de sepsis en raison des infections nosocomiales.

- L’immunosuppression : Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, soit en raison d’un traitement immunosuppresseur (par exemple, pour traiter un cancer ou après une greffe d’organe), soit en raison de conditions comme le VIH, sont plus susceptibles de développer des infections graves.

4. Les symptômes du sepsis

Les signes du sepsis peuvent varier en fonction de la gravité de la condition et de la cause sous-jacente de l’infection, mais les symptômes courants incluent :

- Fièvre ou hypothermie (température corporelle très basse).

- Frissons et tremblements.

- Respiration rapide ou difficultés respiratoires.

- Fréquence cardiaque élevée ou tachycardie.

- Confusion ou désorientation, signes de dysfonctionnement cérébral.

- Hypotension, qui peut provoquer un évanouissement ou un choc septique.

- Douleur généralisée, souvent accompagnée d’une sensation de malaise intense.

- Panne organique : Si non traité, le sepsis peut entraîner une défaillance de plusieurs organes, entraînant des complications potentiellement mortelles comme l’insuffisance rénale aiguë ou une défaillance respiratoire.

5. Diagnostic du sepsis

Le diagnostic du sepsis repose principalement sur les signes cliniques et les tests de laboratoire. En cas de suspicion de sepsis, il est crucial d’effectuer une série d’examens pour identifier l’infection causale et évaluer l’étendue des dommages. Ces tests incluent :

- Hémocultures : Des échantillons de sang sont prélevés pour identifier le type de bactérie ou d’autre microbe responsable de l’infection.

- Tests d’imagerie : Des radiographies ou échographies peuvent être réalisées pour localiser une infection, par exemple dans les poumons ou les reins.

- Analyses de sang : Les tests sanguins, comme la mesure des niveaux de lactates, la numération des globules blancs, et la fonction rénale et hépatique, sont cruciaux pour évaluer la réponse inflammatoire du corps et la fonction des organes.

6. Traitement du sepsis

Le traitement du sepsis nécessite une approche urgente et multi-disciplinaire, car chaque minute compte pour limiter les dommages aux organes vitaux. Les objectifs du traitement sont de contrôler l’infection, de stabiliser les fonctions vitales et de soutenir les organes affectés. Le traitement typique du sepsis inclut :

- Antibiotiques : L’administration rapide d’antibiotiques à large spectre est essentielle pour combattre l’infection bactérienne, souvent avant d’avoir identifié la cause exacte.

- Fluides intraveineux : Des perfusions de liquides sont nécessaires pour maintenir une pression artérielle adéquate et améliorer la circulation sanguine.

- Vasopresseurs : En cas de choc septique, des médicaments peuvent être administrés pour resserrer les vaisseaux sanguins et augmenter la pression artérielle.

- Oxygénation : Des dispositifs d’assistance respiratoire (comme un respirateur) peuvent être nécessaires si les poumons sont affectés par l’infection.

- Chirurgie : Dans certains cas, une intervention chirurgicale est requise pour éliminer la source de l’infection, comme un abcès ou un organe infecté.

7. Prévention du sepsis

Bien qu’il soit difficile de prévenir toutes les causes de sepsis, il existe plusieurs mesures qui peuvent réduire le risque :

- Vaccination : Les vaccins contre certaines infections bactériennes, comme la pneumonie ou la méningite, peuvent diminuer le risque de sepsis.

- Hygiène stricte : Se laver fréquemment les mains, désinfecter les plaies et éviter de toucher les dispositifs médicaux à l’intérieur du corps peut réduire le risque de contamination.

- Surveillance des infections : Les patients hospitalisés, notamment ceux ayant des interventions chirurgicales ou des dispositifs médicaux, doivent être surveillés de près pour détecter toute infection précoce.

8. Conclusion

Le sepsis est une urgence médicale qui peut avoir des conséquences dramatiques si elle n’est pas traitée rapidement. Comprendre les causes, les symptômes, et les facteurs de risque du sepsis est essentiel pour un diagnostic précoce et une prise en charge efficace. La prévention repose en grande partie sur une bonne hygiène, la vaccination et la surveillance des infections chez les populations vulnérables. Une détection rapide et un traitement approprié sont cruciaux pour améliorer les chances de survie des patients atteints de sepsis et minimiser les risques de complications graves.