Le processus de décomposition du corps humain : Quand commence le corps d’un défunt à se décomposer ?

La décomposition du corps humain après la mort est un phénomène complexe qui fait l’objet de nombreuses études en médecine légale, en biologie et en anthropologie. Bien que ce processus soit inévitable, il varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que la température ambiante, l’humidité, la présence de micro-organismes et les conditions environnementales. Cet article explore les différentes étapes de la décomposition du corps humain et analyse les facteurs qui influencent ce processus.

1. Les premières étapes de la décomposition

Le corps humain commence à se décomposer immédiatement après la mort. À partir du moment où le cœur cesse de battre et que la circulation sanguine s’arrête, les cellules du corps commencent à se détériorer en raison de l’absence d’oxygène. Cette période initiale est cruciale pour comprendre les mécanismes de dégradation biologique.

L’algor mortis : la baisse de la température corporelle

L’algor mortis est l’une des premières manifestations de la mort. Elle se caractérise par la chute de la température corporelle. En l’absence de circulation sanguine, le corps ne peut plus maintenir sa température à 37°C. La température corporelle descend alors d’environ 1 à 1,5°C par heure, jusqu’à ce qu’elle se stabilise avec celle de l’environnement. Cette diminution de la température joue un rôle important dans le ralentissement des processus enzymatiques et bactériens de dégradation au début.

Le livor mortis : la stagnation du sang

Le livor mortis (ou hypostase) est un phénomène qui se produit lorsque la circulation sanguine cesse. Le sang, qui n’est plus pompé par le cœur, commence à se déposer dans les parties du corps situées en position la plus basse, en raison de la gravité. Ce phénomène provoque une coloration bleutée ou rougeâtre sur la peau, particulièrement visible au niveau des zones de contact avec des surfaces comme le dos ou les bras.

La rigidité cadavérique (rigor mortis)

La rigidité cadavérique se manifeste dans les heures qui suivent la mort. Elle est causée par la rupture des cellules musculaires, qui libèrent du calcium et entraînent une contraction des muscles. Cela engendre la raideur des articulations et des muscles. La rigidité atteint son maximum environ 12 heures après la mort et commence à se dissiper après 24 à 36 heures, lorsque les tissus commencent à se décomposer davantage.

2. La dégradation bactérienne et enzymatique

Une fois les processus physiopathologiques immédiats passés, la dégradation bactérienne et enzymatique prend le relais. Le corps humain est habité par une grande quantité de micro-organismes, notamment dans les intestins. Après la mort, ces bactéries, en particulier celles présentes dans les organes digestifs, commencent à décomposer les tissus corporels, notamment les protéines et les graisses.

L’action des bactéries intestinales

Lorsque le corps meurt, les bactéries intestinales commencent à se multiplier et à décomposer les tissus internes. Cette dégradation génère des gaz, tels que le méthane et l’hydrogène sulfuré, qui provoquent le gonflement du corps, surtout dans la cavité abdominale. Ce phénomène est appelé « putréfaction ». Les gaz produits par cette dégradation sont responsables de l’odeur caractéristique de la décomposition.

La dégradation enzymatique

Les enzymes présentes dans les cellules du corps humain commencent à dégrader les tissus organiques. Les cellules se brisent et libèrent des acides et d’autres produits chimiques qui accélèrent le processus de dégradation. La peau, les muscles et les organes internes sont les premiers à être affectés par ces réactions chimiques.

3. Le rôle de l’environnement dans la décomposition

La vitesse de décomposition du corps humain varie considérablement en fonction des conditions environnementales. Plusieurs facteurs tels que la température, l’humidité, la présence de prédateurs (insectes, animaux) ou l’isolement du corps peuvent influencer la rapidité de la dégradation.

La température

La température est l’un des facteurs les plus influents sur la vitesse de décomposition. En général, plus la température est élevée, plus la décomposition est rapide. Dans des conditions de chaleur, comme celles rencontrées dans les climats tropicaux, la dégradation des tissus peut être accélérée. À l’inverse, un climat froid peut ralentir considérablement ce processus.

L’humidité et l’air

L’humidité joue également un rôle important. Un environnement humide favorise la prolifération de bactéries et d’autres micro-organismes responsables de la dégradation. L’absence d’air, comme dans des environnements confinés ou sous l’eau, peut ralentir la décomposition, car le manque d’oxygène limite l’activité bactérienne.

L’exposition à l’air et les insectes

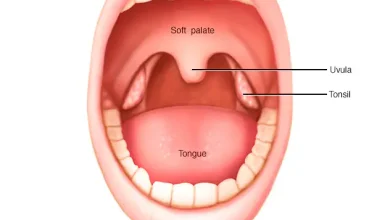

Les insectes, en particulier les mouches, jouent un rôle essentiel dans le processus de décomposition. Dès les premières heures après la mort, des mouches peuvent pondre des œufs sur le corps, principalement dans les ouvertures naturelles (bouche, yeux, nez). Ces œufs se transforment en larves qui se nourrissent des tissus en décomposition, accélérant ainsi le processus de putréfaction.

4. Les différentes étapes de la décomposition

La décomposition suit plusieurs étapes principales qui permettent aux scientifiques et aux légistes d’estimer le temps écoulé depuis la mort d’un individu, une discipline appelée la « médecine légale de la décomposition ». Voici les étapes générales du processus de dégradation :

a) La phase fraîche (0 à 3 jours)

Immédiatement après la mort, le corps est encore dans son état « frais ». Il subit les phénomènes d’algor mortis, de livor mortis et de rigor mortis. Les cellules commencent leur dégradation à cause de la rupture de leur structure interne.

b) La phase de putréfaction (3 à 10 jours)

Cette phase est marquée par l’apparition de la putréfaction, en raison de l’activité bactérienne et enzymatique. Les gaz produits lors de la dégradation des tissus génèrent un gonflement visible du corps. Des signes de décoloration de la peau apparaissent, les organes internes commencent à se liquéfier et des liquides corporels s’échappent par les orifices du corps.

c) La phase de décomposition avancée (10 à 20 jours)

Au fur et à mesure que la dégradation progresse, le corps se désintègre davantage, et la peau se décompose. Les muscles et les tissus organiques se liquéfient et se transforment en boue. La structure corporelle commence à se dissoudre sous l’effet de l’action bactérienne et des insectes.

d) La phase de squelettisation (20 jours et au-delà)

À ce stade, la plupart des tissus mous ont disparu, ne laissant que les os, les dents et parfois des morceaux de cartilage. Cette phase peut durer plusieurs mois à plusieurs années, en fonction des conditions de l’environnement. Les os peuvent se décomposer lentement, surtout en présence d’humidité et d’acidité élevée.

5. Conclusion

Le processus de décomposition du corps humain est inéluctable et commence dès la mort. Il se déroule en plusieurs étapes qui varient en fonction de nombreux facteurs environnementaux et biologiques. Comprendre ces mécanismes est crucial pour les professionnels de la médecine légale, les anthropologues et les scientifiques qui étudient les cadavres dans le but d’estimer le moment du décès et les conditions dans lesquelles il est survenu. La décomposition, bien que naturelle, révèle un univers complexe d’interactions microbiennes, chimiques et biologiques, mettant en lumière la fin du cycle de la vie humaine.