Contexte historique de l’arrivée arabe en péninsule ibérique

Les premières invasions et la mise en place du pouvoir musulman

Les événements fondamentaux qui ont conduit à l’établissement de la domination islamique en Andalousie prennent leur origine au début du VIIIe siècle, avec l’expansion de l’Empire omeyyade. En 711, les troupes commandées par Tariq ibn Ziyad traversent le détroit de Gibraltar, généralement considéré comme un point de rupture historique, marquant le début d’une conquête rapide et brutale de la péninsule ibérique. La victoire remarquable à la bataille de Guadalete ouvre la voie à la soumission progressive des royaumes chrétiens et des peuples ibériques qui résident à cette époque dans la région.

Ce processus d’invasion s’inscrit dans une logique expansionniste plus large de l’Islam, qui cherche à établir une unité politique et religieuse à travers ses vastes territoires. Les princes musulmans fondent rapidement une administration islamique, intégrant des structures sociales, religieuses et administratives. La conquête ne se limite pas à la simple domination militaire ; elle implique également une transformation profonde de l’espace culturel, spiritualisant la région avec la mise en place d’un islam institué comme religion d’État, tout en conservant certains éléments des cultures préexistantes.

Les premiers centres de pouvoir et leur évolution

Une fois la région conquise, la ville de Cordoue émerge comme le centre stratégique, politique et culturel de cette nouvelle entité. Des dynasties telles que les Omeyyades instaurent leur capitale dans cette région, créant une logique de continuité avec l’Orient islamique tout en la modelant selon les particularités locales. La période qui suit est marquée par la consolidation du pouvoir, l’extension du territoire, et surtout l’affirmation de nouvelles dynamiques sociales innovantes, caractérisées par une grande diversité ethnique et religieuse.

L’âge d’or de la civilisation andalouse

L’épanouissement politique et culturel sous le Califat de Cordoue

La période du Califat de Cordoue, principalement entre la fin du IXe siècle et le Xe siècle, constitue l’un des points culminants de l’histoire islamique en Occident. Cordoue, alors capitale de cette région, devient une métropole florissante, un carrefour de connaissances et d’échanges commerciaux. La politique dynastique de l’émir al-Hakam II, puis du calife abasside al-Hakam III, positionne la ville comme un centre de rayonnement économique, artistique, scientifique et intellectuel.

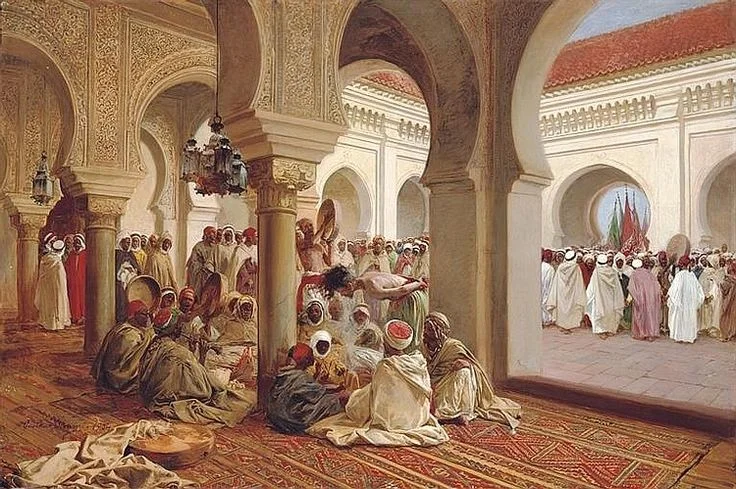

Ce rayonnement est à la croisée de plusieurs influences : barbares, méditerranéennes, et islamo-perses. La société musulmane en Andalousie se veut syncrétique, intégrant des éléments variés issus des cultures d’origine des différentes populations habitant la région. La stabilité politique permet la mise en œuvre de réformes dans l’administration, mais surtout la création d’un environnement où la recherche, la traduction, et la diffusion du savoir prospèrent.

Les avancées scientifiques, philosophiques et médicales

Les savants andalous jouent un rôle clé dans la transmission de connaissances qui marquent durablement l’histoire de la science. Des figures telles qu’ibn Rushd (Averroès) ou ibn Sina (Avicenne) produisent des œuvres fondamentales dans des domaines aussi variés que la philosophie, la médecine, et la logique. La médecine, notamment, connaît une étape décisive avec la rédaction de traités médicaux d’une précision remarquable, qui seront traduits plus tard en Europe et auront une influence immédiate.

Les mathématiques, l’astronomie et la géographie connaissent également un essor considérable grâce à la traduction d’œuvres grecques et indiennes, ainsi qu’à l’innovation propre des savants islamo-andalous. La célèbre bibliothèque de Cordoue recense une collection de milliers de manuscrits, assurant la transmission de ce savoir à travers le temps et l’espace. Ces avancées constituent également un héritage direct pour l’Europe, notamment lors de la renaissance.

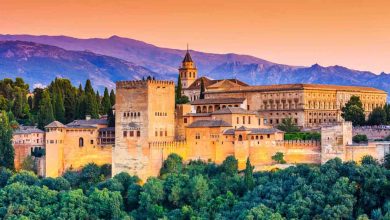

L’architecture et l’art sous le Califat

Les chefs-d’œuvre architecturaux de cette période illustrent la sophistication esthétique et technique de la civilisation islamique d’Andalousie. La mosquée de Cordoue, avec ses arches superposées et ses mosaïques d’or, est l’un des symboles emblématiques de cette grandeur. Plus tard, lors de la période nasride, l’Alhambra de Grenade incarne l’excellence artistique en matière d’architecture, de décoration, et de paysage harmonieux.

Les arts décoratifs, la calligraphie, la céramique, la musique et la poésie jouent un rôle essentiel dans la vie culturelle, souvent en synergie avec la religion et la philosophie. La poésie d’Ibn Zaydun ou la musique andalouse témoignent de célébrations artistiques qui mêlent spiritualité et esthétisme. La mise en valeur du jardin islamique, comme celui d’Alhambra, traduit ce souci de l’harmonie entre esthétique et nature.

La dégradation et la fin du Califat : la montée des taïfas

Le déclin politique et la dissolution du califat

Les défis internes, notamment la corruption, les luttes de pouvoir, et la faiblesse de l’institution califale, précipitent le déclin de la puissance andalouse au XIe siècle. La centralisation politique devient de plus en plus difficile face à la montée des ambitions des élites locales. En 1031, le califat de Cordoue est officiellement dissous, marquant le début d’une nouvelle période de fragmentation profonde.

Les taïfas et leur diversité

Les petites principautés, ou taïfas, naissent alors de cette dislocation. Chacune est indépendante, souvent rivale avec ses voisines, et gouvernée par un émir ou un prince local. Ces entités politiques sont très diverses, allant de petites cités à des royaumes plus étendus, tous en proie à une instabilité chronique. Leur unité précédente étant brisée, chacune doit assurer sa propre survie face aux menaces extérieures et intérieures.

Ce contexte favorise l’émergence de cultures variées, toutefois marquée par une forte coexistence avec les communautés chrétiennes et juives. La convivencia, si elle est parfois fragile, témoigne néanmoins d’un temps de coopération, de dialogue et d’échanges, et confère à cette période une richesse culturelle exceptionnelle.

Les luttes pour le pouvoir et la reconquête chrétienne

Les taïfas sont souvent en conflit, pour le contrôle des territoires, ou face aux incursions des royaumes du nord de l’Espagne. La faiblesse de ces Principautés, combinée à la conquête progressive des territoires, prépare la reconquête chrétienne, processus lancé dès le XIIe siècle. Les armées des rois catholiques posent progressivement leur empreinte dans la péninsule, donnant lieu à un reflux de la civilisation islamique dans la région.

L’héritage et l’impact durable de l’Andalousie

Une influence durable sur la culture européenne

Le contact intense entre civilisations pendant l’ère andalouse s’est traduit par un transfert de connaissances et de savoir-faire. La traduction de nombreux ouvrages arabes en latin a permis aux Européens d’accéder à un patrimoine scientifique et philosophique longtemps méconnu. La redécouverte des textes d’Averroès ou d’Avicenne a été un catalyseur pour la renaissance intellectuelle de l’Europe.

Une empreinte architecturale et artistique toujours visible

Le patrimoine architectural andalou, notamment la Mosquée de Cordoue ou l’Alhambra, perdure comme des symboles de cette période vibrante. Leur influence sur l’architecture occidentale, notamment dans le style mudéjar, témoigne d’un héritage porté par la transmission des techniques et des motifs islamico-chrétiens. Ces œuvres incarnent la recherche d’harmonie, de beauté et de sophistication technique.

Une leçon de diversité et de tolérance

L’histoire de l’Andalousie demeure comme un témoignage de coexistence interculturelle, au-delà des conflits. La métaphore de la convivencia est aujourd’hui souvent mobilisée pour encourager le dialogue interculturel, rappelant la capacité de sociétés diverses à cohabiter, à partager leur patrimoine commun, tout en respectant leurs différences.

Conclusion

Au fil des siècles, l’ère andalouse a marqué de manière indélébile le paysage historique, artistique et intellectuel de l’Europe. La high culture, la science, l’architecture, ainsi que la philosophie et la poésie dont elle a été le berceau, continuent d’alimenter la réflexion sur la richesse du métissage culturel. La plateforme « La Sujets » (lasujets.com) s’engage à perpétuer cette mémoire, soulignant l’importance de cet héritage dans le monde contemporain, notamment dans le respect de la diversité, de l’échange et de la tolérance entre civilisations.