Les manifestations de la vie politique à l’époque omeyyade

L’époque omeyyade, qui s’étend de 661 à 750, est une période charnière dans l’histoire islamique. Cette dynastie, fondée par Mu’awiya ibn Abi Sufyan, a marqué une transformation significative des structures politiques, sociales et culturelles du monde musulman. La vie politique durant cette époque est caractérisée par plusieurs aspects, notamment la centralisation du pouvoir, les conflits internes, l’expansion territoriale et les réformes administratives. Cet article vise à explorer ces manifestations, en mettant en lumière les dynamiques qui ont façonné la société omeyyade.

Centralisation du pouvoir

L’une des principales caractéristiques de la période omeyyade est la centralisation du pouvoir politique. Mu’awiya a compris l’importance d’une autorité forte pour maintenir la cohésion de l’empire. Ainsi, il a établi un gouvernement centralisé à Damas, qui est devenu la capitale du califat. La nomination des gouverneurs (wālī) dans les provinces était l’un des outils principaux de contrôle. Ces gouverneurs étaient souvent des membres de la famille omeyyade ou des partisans loyaux, assurant ainsi la fidélité des provinces au califat.

Cette centralisation s’est accompagnée de l’adoption de mesures administratives efficaces. Par exemple, Mu’awiya a instauré un système postal et a développé des infrastructures routières pour faciliter la communication et le transport à travers l’empire. De plus, il a instauré une bureaucratie qui a permis de gérer les affaires publiques plus efficacement. L’utilisation de la langue arabe dans l’administration a également contribué à l’unification culturelle et politique de l’empire.

Conflits internes et révoltes

Malgré cette centralisation, la période omeyyade n’a pas été exempte de tensions internes. Les luttes de pouvoir entre différentes factions ont profondément marqué la vie politique. Le schisme entre sunnites et chiites, déjà amorcé, s’est intensifié sous les Omeyyades. Les chiites, qui soutenaient la légitimité de la lignée d’Ali, ont ressenti une marginalisation croissante. Cette tension a donné lieu à plusieurs révoltes, dont la plus célèbre est celle de la famille de Hussain, petit-fils du Prophète Muhammad, qui a été tué lors de la bataille de Karbala en 680. Cet événement a eu des conséquences profondes, entraînant une radicalisation du mouvement chiite et la création d’une identité distincte au sein de l’islam.

D’autres révoltes, comme celle des kharijites, ont également ébranlé l’autorité omeyyade. Ces groupes, qui prônaient un islam pur et étaient souvent en désaccord avec le califat, ont été des sources constantes de trouble. Les Omeyyades ont répondu par des répressions violentes, renforçant ainsi un climat de peur et de mécontentement.

Expansion territoriale

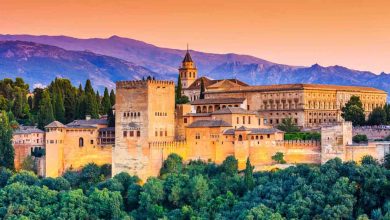

L’expansion territoriale a également été un aspect majeur de la vie politique omeyyade. Sous le règne de la dynastie, l’empire islamique a connu une période d’expansion sans précédent, s’étendant de l’Inde à l’Espagne. Les campagnes militaires ont été souvent justifiées par un discours religieux, dans lequel la guerre sainte (jihad) était présentée comme un moyen de propager l’islam.

Les conquêtes omeyyades ont engendré la création de nouvelles provinces et l’intégration de divers peuples et cultures au sein de l’empire. Cependant, cette expansion a également posé des défis en matière de gouvernance. La diversité ethnique et religieuse des populations conquises nécessitait une approche plus nuancée en matière de politique locale. Les Omeyyades ont souvent eu recours à des stratégies de tolérance, permettant aux populations non musulmanes de conserver leurs croyances en échange du paiement d’une taxe (jizya).

Réformes administratives

Pour gérer cet empire vastement étendu, les Omeyyades ont mis en œuvre d’importantes réformes administratives. La création d’un système fiscal structuré a permis de financer les guerres et de maintenir l’administration. Les impôts étaient prélevés de manière plus systématique, et des mesures ont été introduites pour s’assurer de leur équité.

La création de la monnaie omeyyade, le dinar, a également facilité les échanges commerciaux au sein de l’empire. En standardisant les pratiques commerciales, les Omeyyades ont favorisé le développement économique, renforçant ainsi leur pouvoir. De plus, le réseau de routes et de ports développé durant cette période a facilité le commerce, contribuant à l’enrichissement des villes comme Damas, Cordoue et Bagdad.

La culture et la politique

La vie politique des Omeyyades a également été influencée par des facteurs culturels. L’essor des arts, de la littérature et de l’architecture sous le règne omeyyade a servi à légitimer le pouvoir du califat. La construction de monuments tels que la mosquée des Omeyyades à Damas a non seulement enrichi le paysage architectural, mais a également agi comme un symbole du pouvoir politique et religieux des Omeyyades.

L’interaction entre les cultures, due à l’expansion de l’empire, a également eu un impact significatif sur la politique. Les Omeyyades ont su tirer parti des connaissances et des traditions des peuples conquis, intégrant ces éléments dans la culture islamique. Cela a permis une certaine fluidité entre les différentes cultures, mais aussi des tensions entre les identités régionales et l’identité islamique centrale.

Conclusion

En somme, la vie politique à l’époque omeyyade est un reflet complexe de centralisation, de conflits internes, d’expansion territoriale et de réformes administratives. Cette période a posé les fondations d’une gouvernance islamique qui a continué d’influencer le monde musulman pendant des siècles. Malgré les défis et les tensions, le califat omeyyade a su naviguer à travers les tumultes de son époque, laissant un héritage qui façonnerait le cours de l’histoire islamique. La combinaison de la centralisation du pouvoir et de la diversité culturelle a permis à l’empire omeyyade de s’étendre et de se développer, bien que cela ait été accompagné de luttes internes qui allaient perdurer au-delà de la dynastie elle-même.