Définition du « mer extérieure »: Une notion fondamentale en géopolitique et en droit international

Le concept de « mer extérieure » est d’une importance capitale dans le domaine du droit maritime, de la géopolitique et des relations internationales. Il fait référence à une zone maritime qui se trouve au-delà des juridictions et des frontières des États côtiers. Cette définition est particulièrement pertinente lorsqu’on étudie la délimitation des espaces maritimes, les droits de souveraineté et les questions d’exploitation des ressources marines. Pour comprendre la complexité de ce concept, il est nécessaire d’examiner ses différentes dimensions, tant géographiques, juridiques qu’économiques.

Le contexte géographique et juridique des mers extérieures

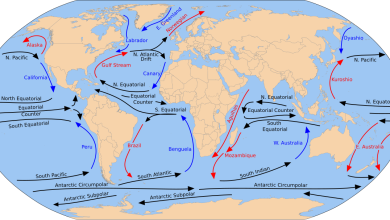

Le terme « mer extérieure » est souvent employé pour désigner les espaces maritimes qui échappent à toute souveraineté nationale, en d’autres termes, les zones qui ne sont pas considérées comme relevant d’un territoire maritime spécifique appartenant à un pays. D’un point de vue géographique, ces mers sont situées au-delà des zones économiques exclusives (ZEE) des États côtiers.

Le droit international et la mer extérieure

Dans le cadre du droit international, la notion de mer extérieure s’inscrit dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée en 1982 et entrée en vigueur en 1994. Cette convention a pour objectif de régir l’utilisation des océans et des mers et de promouvoir une gestion responsable des ressources maritimes.

1. La zone économique exclusive (ZEE)

La zone économique exclusive est un concept clé qui permet à un État côtier de disposer de droits souverains pour l’exploration et l’exploitation des ressources maritimes dans une zone allant jusqu’à 200 milles marins (environ 370 kilomètres) à partir de ses côtes. En dehors de cette zone, la mer est généralement considérée comme une mer extérieure, ou haute mer, dans la mesure où elle n’est pas revendiquée par un pays donné.

2. Le régime juridique de la haute mer

L’espace au-delà des ZEE des États côtiers est donc appelé haute mer, un domaine sur lequel aucun pays ne détient de souveraineté exclusive. Ce concept est défini par la CNUDM, qui stipule que la haute mer est libre à tous les États, et que personne ne peut revendiquer de droits souverains dessus. La haute mer est un espace de libre circulation pour la navigation et la pêche, mais elle est également soumise à un ensemble de règles et de conventions visant à éviter les conflits et à préserver l’environnement marin.

La haute mer est régie par des principes d’utilisation commune et de gestion partagée, où chaque pays a le droit d’exploiter les ressources naturelles sans interférer avec les droits des autres nations, tout en respectant des réglementations internationales concernant la pêche, la pollution et d’autres enjeux environnementaux.

3. Le statut juridique des fonds marins

Outre les zones de haute mer, les fonds marins au-delà de la ZEE sont soumis à un régime juridique particulier. Selon la CNUDM, les fonds marins se trouvent sous l’autorité de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). L’objectif de l’AIFM est de réguler l’exploitation des ressources minières marines en haute mer. Ainsi, bien que ces fonds marins fassent partie de la mer extérieure, leur exploitation est encadrée par des règles précises, notamment en matière de protection de l’environnement.

Les enjeux géopolitiques de la mer extérieure

Le concept de mer extérieure est également étroitement lié aux enjeux géopolitiques mondiaux, notamment dans le contexte de la rivalité pour l’accès aux ressources maritimes. Bien que la haute mer soit, en théorie, libre d’accès pour tous les États, certaines puissances mondiales cherchent à accroître leur influence sur ces zones pour des raisons économiques, stratégiques et environnementales.

1. La pêche en haute mer

L’une des activités majeures liées à la mer extérieure est la pêche en haute mer. Cette activité est régie par des accords internationaux tels que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) et les Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), qui visent à prévenir la surexploitation des stocks de poissons. Toutefois, malgré ces efforts, des tensions existent souvent entre les États, qui ont des intérêts divergents concernant la gestion des ressources halieutiques en dehors des ZEE.

Les pêcheries en haute mer sont particulièrement vulnérables à la surexploitation en raison de l’absence de juridiction exclusive, ce qui complique les efforts pour assurer la durabilité de ces ressources. Le problème de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) est également un défi majeur, car certains acteurs exploitent ces zones sans respecter les règles internationales.

2. L’exploration des ressources naturelles

Outre la pêche, la mer extérieure contient une multitude de ressources naturelles, telles que des minerais polymétalliques, des hydrocarbures et des hydrothermal vents. L’exploitation de ces ressources est un secteur en pleine expansion, notamment dans les zones profondes de l’océan où l’exploration minière s’intensifie.

L’extension de l’exploitation des fonds marins en dehors des ZEE soulève des questions éthiques et environnementales majeures, notamment en ce qui concerne les impacts écologiques de l’extraction des ressources marines. Des débats ont lieu au sein de l’AIFM et d’autres instances internationales pour déterminer les modalités de gestion durable de ces ressources.

Les défis environnementaux liés à la mer extérieure

La mer extérieure représente également un défi en matière de protection de l’environnement marin. En raison de l’absence de juridiction nationale, il peut être difficile d’imposer des normes environnementales strictes dans ces espaces. L’absence de contrôle direct par un État particulier rend la gestion des risques environnementaux complexes, notamment la lutte contre la pollution marine, les espèces invasives, et les changements climatiques.

Les principaux risques environnementaux liés à la mer extérieure incluent :

- La pollution plastique : Le plastique, qui constitue un problème majeur dans les océans du monde entier, atteint même les zones les plus reculées de la haute mer, mettant en danger les écosystèmes marins.

- Le changement climatique : L’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans affectent non seulement les littoraux, mais aussi les écosystèmes marins profonds, incluant ceux situés dans la mer extérieure.

- L’exploitation minière en haute mer : Bien que cette activité promette de nouvelles ressources, elle est également source de risques pour la biodiversité marine, notamment à cause de l’impact des techniques d’extraction sur les écosystèmes fragiles.

Les efforts internationaux pour répondre à ces défis ont conduit à la mise en place de mécanismes de coopération, comme la création de zones marines protégées (ZMP) en haute mer, bien que ces initiatives restent limitées par la complexité de la régulation de la haute mer à l’échelle mondiale.

Conclusion : La mer extérieure entre coopération et régulation

La notion de mer extérieure est donc d’une grande importance dans les domaines du droit maritime, de la géopolitique et de la gestion des ressources maritimes. Bien qu’elle soit considérée comme un espace libre d’accès pour tous les États, elle reste un terrain de coopération internationale pour gérer de manière durable ses ressources et protéger son environnement.

Les enjeux géopolitiques associés à l’exploitation des mers extérieures, la pêche en haute mer, et l’exploitation minière des fonds marins soulignent l’importance de mettre en place des régulations internationales plus strictes. Le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, doit continuer à évoluer pour s’adapter aux défis modernes de la gestion de la mer extérieure, tout en préservant un équilibre entre les intérêts économiques et la protection de l’environnement.