La dynamique du cuivre et la maladie de Wilson : Une exploration approfondie

Le cuivre est un oligo-élément essentiel à l’organisme, jouant un rôle clé dans de nombreux processus biologiques vitaux, tels que la production d’énergie cellulaire, la formation de collagène, et le fonctionnement du système nerveux. Cependant, un déséquilibre dans le métabolisme du cuivre peut entraîner des troubles graves, dont la maladie de Wilson. Cette pathologie génétique rare est caractérisée par une accumulation excessive de cuivre dans les tissus corporels, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé. Cet article explore en profondeur la physiopathologie du cuivre dans le corps humain et la manière dont ses dysfonctionnements peuvent mener à la maladie de Wilson.

1. Le rôle essentiel du cuivre dans le métabolisme humain

Le cuivre est un minéral indispensable à plusieurs processus enzymatiques dans le corps. Il est impliqué dans des réactions de réduction et d’oxydation, permettant le transport d’électrons et la production d’énergie dans les cellules, particulièrement au niveau des mitochondries. Ce rôle est crucial pour la synthèse de l’hémoglobine et le métabolisme du fer, contribuant ainsi à prévenir l’anémie.

En outre, le cuivre est un composant fondamental de certaines enzymes, telles que la cytochrome c oxydase, qui est impliquée dans la chaîne respiratoire mitochondriale, et la superoxyde dismutase, qui aide à neutraliser les radicaux libres produits lors de l’oxydation. Le cuivre joue aussi un rôle clé dans le métabolisme des neurotransmetteurs, la pigmentation de la peau (en participant à la production de mélanine) et le maintien des vaisseaux sanguins, des os et du système nerveux.

Le cuivre est également un facteur de régulation du système immunitaire, agissant pour renforcer les défenses de l’organisme contre les infections. Toutefois, bien que ce métal soit nécessaire à la vie, il est également toxique à des concentrations trop élevées. Le corps humain doit donc réguler soigneusement ses niveaux de cuivre pour éviter les effets délétères de son excès.

2. Le métabolisme normal du cuivre

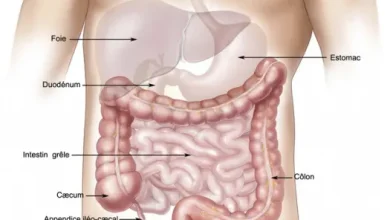

Le cuivre est absorbé principalement dans le duodénum et l’intestin grêle, et il est ensuite transporté par la circulation sanguine. Une fois absorbé, il est lié à la protéine métallothionéine, qui aide à la gestion de l’excès de cuivre en l’empêchant de nuire aux cellules. Le cuivre est ensuite transporté vers le foie, où il est incorporé dans des protéines spécifiques, telles que la céruloplasmine. Cette dernière joue un rôle important dans l’oxydation du fer, facilitant son incorporation dans l’hémoglobine.

Dans un fonctionnement optimal, le foie régule les niveaux de cuivre en excédent en le sécrétant dans la bile, une voie par laquelle l’excès de cuivre est éliminé. En cas de régulation défectueuse, le cuivre s’accumule dans divers tissus, en particulier dans le foie, les reins et le cerveau. Cette accumulation anormale est la cause principale de la maladie de Wilson.

3. La maladie de Wilson : Une accumulation de cuivre

La maladie de Wilson est un trouble génétique rare, aussi appelé hépatolenticulaire dégénérative, qui résulte d’une mutation dans le gène ATP7B. Ce gène code pour une protéine qui est essentielle au transport du cuivre dans le foie. En raison de cette mutation, la protéine ATP7B ne fonctionne pas correctement, ce qui empêche le foie d’excréter le cuivre dans la bile de manière efficace. L’excès de cuivre s’accumule donc dans le foie et d’autres organes vitaux, entraînant une série de symptômes graves.

Le cuivre s’accumule d’abord dans le foie, provoquant une hépatite chronique, suivie d’une cirrhose. L’accumulation dans le cerveau, en particulier dans le noyau lenticulaire (composé du putamen et du globus pallidus), perturbe les fonctions neurologiques, ce qui conduit à des symptômes moteurs semblables à ceux observés dans les maladies neurodégénératives. Les patients peuvent également présenter des troubles psychiatriques tels que des changements de comportement, des troubles de la personnalité, de la dépression, ou même des symptômes psychotiques.

4. Diagnostic de la maladie de Wilson

Le diagnostic de la maladie de Wilson repose sur une combinaison de facteurs cliniques, biochimiques et génétiques. Les tests de laboratoire incluent la mesure du taux de céruloplasmine sérique (qui est généralement faible dans la maladie de Wilson), le dosage du cuivre urinaire (qui est souvent élevé), ainsi que la mesure du cuivre dans la biopsie hépatique.

Les tests génétiques permettent de confirmer la présence de mutations dans le gène ATP7B, ce qui est essentiel pour un diagnostic définitif. L’examen clinique peut révéler des signes de cirrhose hépatique, des troubles moteurs, des tremblements, ainsi que des anomalies dans les mouvements volontaires. Dans certains cas, un test de la corneante (bague de Kayser-Fleischer), qui est un dépôt de cuivre dans la cornée de l’œil, peut également être un indice important du diagnostic.

5. Manifestations cliniques et complications

Les manifestations de la maladie de Wilson varient en fonction de l’âge du patient et de l’organe principalement affecté. Chez les enfants et les jeunes adultes, la maladie se manifeste souvent par des symptômes hépatiques tels que la jaunisse, la douleur abdominale, ou l’hépatomégalie. Cependant, la forme neurologique peut aussi se manifester par des tremblements, des dyskinésies, et des troubles de la coordination motrice. En l’absence de traitement, ces symptômes progressent rapidement, pouvant conduire à des complications graves, telles que la cirrhose ou des dommages neurologiques irréversibles.

Les complications psychiatriques sont également fréquentes dans la maladie de Wilson. Les patients peuvent souffrir de dépression, de changements de personnalité, de troubles de l’humeur, voire de psychose. Ces symptômes peuvent rendre le diagnostic plus complexe, car ils peuvent être interprétés à tort comme des troubles psychiatriques primaires. Le retard dans le diagnostic et le traitement peut entraîner une dégradation fonctionnelle irréversible.

6. Traitement de la maladie de Wilson

Le traitement de la maladie de Wilson repose principalement sur l’élimination de l’excès de cuivre du corps. Deux classes de médicaments sont couramment utilisées :

- Les chélateurs du cuivre, tels que la pénicillamine ou la trientine, qui se lient au cuivre et facilitent son excrétion par les reins.

- Les agents de réduction du cuivre, comme le zinc, qui empêchent l’absorption du cuivre dans l’intestin en saturant les protéines qui transportent le cuivre.

Le traitement est généralement à vie et doit être suivi avec rigueur pour éviter toute accumulation de cuivre. La transplantation hépatique est envisagée dans les cas graves où le foie est sévèrement endommagé, mais elle ne traite pas les complications neurologiques.

7. Prévention et suivi

La détection précoce et le traitement rapide sont essentiels pour éviter les complications graves de la maladie de Wilson. Un dépistage génétique est recommandé pour les membres de la famille des patients atteints, car la maladie est autosomique récessive, ce qui signifie que les deux parents doivent être porteurs de la mutation pour qu’un enfant soit affecté. Le suivi régulier du traitement est indispensable pour maintenir les niveaux de cuivre dans des limites normales et prévenir les rechutes.

Conclusion

La maladie de Wilson est un exemple marquant de la manière dont un trouble génétique peut perturber un processus biologique aussi fondamental que le métabolisme du cuivre. Si elle est diagnostiquée tôt et traitée efficacement, les patients peuvent mener une vie relativement normale. Toutefois, si elle est laissée sans traitement, elle peut entraîner des lésions hépatiques et neurologiques irréversibles, soulignant l’importance de la vigilance clinique et des tests génétiques pour une détection précoce. La recherche continue sur le métabolisme du cuivre et les nouvelles stratégies thérapeutiques pourrait offrir de meilleures options de traitement dans un avenir proche, offrant ainsi un espoir aux patients atteints de cette maladie rare mais sérieuse.