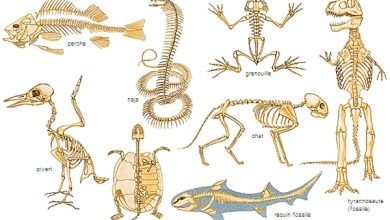

La Structure de la Carapace de la Tortue : Un Merveilleux Produit de l’Évolution

La carapace de la tortue est un élément emblématique et fascinant de cet animal. En plus de sa fonction de protection, elle représente une merveille d’ingénierie biologique, avec une composition complexe et une structure adaptée à une grande variété d’environnements. Cet article propose d’examiner la structure de la carapace de la tortue, en détaillant ses composants, son développement, son rôle fonctionnel et ses adaptations évolutives.

1. Les Composants de la Carapace

La carapace de la tortue est une structure unique en son genre, formée de deux grandes parties principales : le plastron et le dôme dorsal, souvent appelé le carapace. Chacune de ces parties est composée de matériaux et de structures distincts qui, ensemble, offrent une protection optimale.

1.1 Le Plastron

Le plastron est la partie ventrale de la carapace. Il protège la face inférieure de la tortue, notamment les organes vitaux, tels que le cœur et les poumons. Cette partie de la carapace est constituée de plaques osseuses plates et relativement solides, qui sont fusionnées au niveau des côtes de la tortue, permettant ainsi de garantir une grande stabilité et une protection contre les prédateurs.

Le plastron est formé de plusieurs plaques osseuses appelées plastronique. Chez certaines espèces de tortues aquatiques, cette partie peut être plus arrondie et lisse pour favoriser leur hydrodynamisme, tandis que chez les tortues terrestres, elle peut être plus robuste, en particulier pour résister aux contraintes du sol ou pour offrir une meilleure protection contre les menaces terrestres.

1.2 La Carapace Dorsale (Dôme)

Le dôme dorsal de la tortue, appelé aussi la carapace, est la partie supérieure de la structure. C’est elle qui est souvent la plus visible et la plus reconnaissable. La carapace est constituée de plastrons qui sont fusionnés avec des structures osseuses. Les os de la carapace sont formés de plusieurs couches, dont une couche externe dure, composée de kératine, appelée scutelle.

Les plaques de la carapace sont disposées de manière à former un motif unique à chaque tortue. La disposition des plaques et la présence de lignes de croissance permettent aux chercheurs d’étudier la vie de l’animal, comme son âge et son environnement. Ces plaques sont appelées scutes et sont recouvertes d’une couche de kératine, la même substance qui compose nos ongles et nos cheveux.

1.3 Les Couches Osseuses

En dessous des scutelles kératiniques, la carapace présente une couche osseuse robuste, qui est en fait une partie intégrante du squelette de la tortue. La carapace est fusionnée avec la colonne vertébrale et les côtes de la tortue, formant une structure unifiée. Cette fusion fait de la carapace un véritable prolongement du squelette axial de l’animal, et non une simple structure externe.

L’os de la carapace est principalement constitué de bonté et de métaphyse, deux types de tissus osseux qui confèrent à la carapace sa solidité. Ce tissu osseux est aussi très résistant aux fractures, ce qui permet à la tortue de supporter des chocs et de se protéger des attaques de prédateurs.

2. Le Rôle Fonctionnel de la Carapace

La carapace remplit plusieurs fonctions essentielles pour la survie de la tortue. La plus évidente est sa fonction de protection. En tant que prédateur ou proie potentielle, la tortue doit se défendre contre les attaques d’animaux plus grands et plus forts. Grâce à sa carapace dure, elle peut se retirer à l’intérieur et se protéger des morsures ou des griffes des prédateurs.

En plus de sa fonction de défense, la carapace de la tortue joue également un rôle dans l’équilibre thermique. En effet, la tortue est un reptile à sang froid, ce qui signifie que sa température corporelle dépend de la température extérieure. La carapace agit donc comme un régulateur thermique, permettant à l’animal de maintenir une température corporelle optimale en absorbant ou en rejetant la chaleur en fonction de l’environnement.

Enfin, la carapace joue un rôle crucial dans la flottabilité et la locomotion des tortues aquatiques. Chez les tortues marines, la forme de la carapace est adaptée pour réduire la résistance de l’eau et faciliter la nage. La carapace, arrondie et lisse, permet à la tortue de se déplacer efficacement dans l’eau, en minimisant les turbulences.

3. Le Développement de la Carapace

Le développement de la carapace commence dès les premières étapes de la vie de la tortue. Lors de la fécondation, l’embryon de tortue est équipé d’un carapace embryonnaire souple et flexible. Au fur et à mesure que l’embryon grandit, la carapace commence à se former en plusieurs étapes. La couche osseuse se développe à partir des cellules de la peau qui se transforment en ossification. Ce processus est accompagné par le durcissement des plaques de la carapace, qui deviennent progressivement plus solides et plus résistantes à mesure que la tortue atteint la maturité.

Chez certaines espèces, les plaques de la carapace continuent de croître tout au long de la vie de l’animal, ce qui permet aux scientifiques de déterminer l’âge d’une tortue en comptant les lignes de croissance visibles sur la carapace. Ces lignes, semblables aux cernes d’un arbre, se forment chaque année, ce qui permet d’estimer l’âge de la tortue avec une certaine précision.

4. Adaptations Évolutives de la Carapace

La carapace de la tortue représente un exemple frappant d’adaptation évolutive. Différentes espèces de tortues ont évolué pour posséder des carapaces adaptées à leurs environnements spécifiques. Par exemple, les tortues marines possèdent une carapace plus lisse et hydrodynamique, ce qui leur permet de nager plus efficacement. À l’inverse, les tortues terrestres ont une carapace plus arrondie et épaisse, qui leur offre une meilleure protection contre les attaques terrestres.

Les tortues géantes, comme celles des îles Galápagos, possèdent des carapaces massives et robustes, capables de protéger l’animal contre de puissants prédateurs. De plus, certaines espèces de tortues ont développé des carapaces particulièrement rigides et lourdes, comme défense contre les prédateurs, tandis que d’autres, comme les tortues aquatiques, ont des carapaces plus légères, favorisant la mobilité dans l’eau.

Un autre aspect fascinant de l’évolution de la carapace de la tortue est son adaptation à la prédation. La tortue boîte, par exemple, a une carapace capable de se fermer hermétiquement, formant une véritable boîte protectrice. Cette capacité à se fermer est un excellent mécanisme de défense contre les prédateurs, car elle empêche toute tentative d’attaque.

5. Problématiques et Menaces Actuelles

Malheureusement, les carapaces des tortues sont également soumises à des menaces humaines. La chasse pour la consommation de leur viande ou pour la vente de leurs coquilles, en particulier dans les cultures traditionnelles et dans le commerce illégal des animaux, reste un problème majeur. De plus, la perte d’habitat due à l’urbanisation, la pollution des océans et la destruction des plages de nidification met en danger les tortues et leurs carapaces.

La changement climatique représente également une menace pour les tortues, car il affecte la température des plages, ce qui perturbe le sexe des embryons dans les œufs (les tortues étant des reptiles à détermination thermique du sexe). Une augmentation des températures pourrait provoquer un déséquilibre dans les sexes des populations de tortues, compromettant ainsi leur reproduction.

6. Conclusion

La carapace de la tortue est bien plus qu’un simple outil de protection. Elle est une merveille d’adaptation évolutive, alliant robustesse, légèreté et flexibilité en fonction des besoins spécifiques de chaque espèce. À travers l’évolution, cette structure a permis aux tortues de prospérer dans des environnements aussi divers que les océans, les déserts et les forêts tropicales. Cependant, face aux menaces actuelles, il est crucial de protéger ces animaux emblématiques et de préserver leur habitat pour assurer leur survie dans le futur.

La carapace de la tortue reste un symbole de résilience et d’ingéniosité, un chef-d’œuvre de la nature qui continue de fasciner les scientifiques et le grand public.