K2-108 b : Un Géant Gazeux au Cœur de la Découverte Astronomique

La découverte de nouvelles exoplanètes, ces mondes au-delà de notre système solaire, représente l’une des avancées scientifiques les plus fascinantes des dernières décennies. Parmi les milliers de planètes identifiées grâce aux télescopes spatiaux, K2-108 b se distingue en raison de ses caractéristiques uniques et de la manière dont elle enrichit notre compréhension des systèmes planétaires exotiques. Découverte en 2017, K2-108 b est un exemple frappant de planète géante gazeuse et nous offre un aperçu fascinant de la diversité des mondes qui peuplent notre galaxie.

Une découverte qui marque l’astronomie

K2-108 b a été identifiée lors de la mission K2 du télescope spatial Kepler, un projet ambitieux lancé par la NASA pour identifier des exoplanètes en étudiant la variation de la luminosité des étoiles dues au passage de planètes devant celles-ci. Cette méthode, appelée méthode du transit, permet aux scientifiques de déduire la présence d’une planète en mesurant les légères baisses de luminosité lorsque la planète passe devant son étoile.

L’étoile hôte de K2-108 b est une étoile de faible magnitude, avec une magnitude stellaire de 12.339, un indicateur de sa brillance relativement faible comparée à d’autres étoiles plus lumineuses. À une distance de 1557 années-lumière de la Terre, K2-108 b se situe dans une région éloignée de la Voie lactée, rendant son observation d’autant plus complexe et impressionnante.

Caractéristiques physiques de K2-108 b

K2-108 b est une planète géante gazeuse, un type de planète similaire à Jupiter, mais avec des différences notables en termes de taille, de masse et d’orbite. Sa masse est approximativement 0.18689 fois celle de Jupiter, ce qui en fait une planète légèrement plus légère que notre géante gazeuse. Cette masse relativement modeste ne l’empêche pas de démontrer des propriétés fascinantes, notamment en ce qui concerne sa densité et son atmosphère, qui restent largement inexplorées.

Son rayon est équivalent à 0.476 fois celui de Jupiter, soit environ la moitié du rayon du plus grand des géants gazeux du système solaire. Cette taille, couplée à sa composition gazeuse, suggère que K2-108 b pourrait être composée principalement d’hydrogène et d’hélium, comme les autres géantes gazeuses. Cependant, la question de son noyau, qui pourrait être rocheux ou gazeux, reste un sujet de débat parmi les scientifiques.

Une orbite étrange et un climat extrême

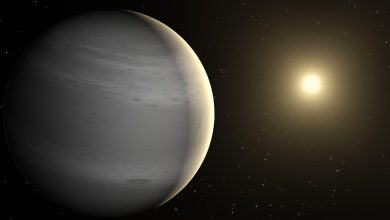

K2-108 b possède une orbite très proche de son étoile hôte. L’orbite de cette planète a un rayon orbital de seulement 0.0581 unités astronomiques (UA), ce qui signifie qu’elle est extrêmement proche de son étoile, bien plus que Mercure ne l’est du Soleil. En comparaison, la Terre se trouve à environ 1 UA de notre étoile. En raison de cette proximité, K2-108 b est soumise à des températures extrêmes, bien au-delà de ce que l’on trouve dans le système solaire interne, ce qui rend son atmosphère potentiellement extrêmement chaude et ionisée.

Son période orbitale, c’est-à-dire le temps qu’elle met pour effectuer une révolution complète autour de son étoile, est étonnamment courte. En effet, K2-108 b fait une révolution en 0.012867898 jours, soit environ 18 heures, ce qui est bien plus rapide que celle de Mercure, la planète la plus rapide du système solaire. Ce phénomène est le résultat direct de la forte attraction gravitationnelle de son étoile, qui influence la vitesse de rotation de la planète.

L’excentricité de son orbite est de 0.18, ce qui signifie que son orbite est légèrement elliptique, la rendant un peu plus allongée qu’une orbite parfaitement circulaire. Cela implique que la planète connaît des variations de température marquées au cours de son orbite, avec des différences importantes entre le point le plus proche et le plus éloigné de son étoile.

La méthode de détection : Transit

La détection de K2-108 b repose sur la méthode du transit, qui est une technique très répandue et efficace pour découvrir des exoplanètes. Lorsqu’une planète passe devant son étoile depuis la perspective de la Terre, elle bloque une petite quantité de lumière de l’étoile, ce qui provoque une légère baisse de luminosité. Cette baisse de lumière peut être mesurée avec une grande précision par des télescopes comme Kepler.

Grâce à cette méthode, les astronomes ont pu déduire non seulement la taille de la planète, mais aussi son orbital radius, sa période et d’autres caractéristiques clés qui permettent de mieux comprendre son environnement.

K2-108 b dans le contexte de la recherche exoplanétaire

L’étude de K2-108 b nous offre un aperçu précieux des systèmes planétaires lointains, tout en soulevant des questions sur la formation et l’évolution des géantes gazeuses. Comment des planètes de ce type se forment-elles si proches de leur étoile hôte ? Pourquoi certaines exoplanètes sont-elles aussi massives mais ont des rayons relativement petits ? La découverte de K2-108 b pourrait permettre de mieux comprendre la diversité des exoplanètes, en particulier dans le contexte des géantes gazeuses.

L’une des hypothèses les plus intéressantes concernant la formation des géantes gazeuses comme K2-108 b est qu’elles pourraient se former loin de leur étoile, puis migrer vers des orbites plus proches à mesure qu’elles interagissent gravitationnellement avec d’autres objets de leur système. Ce phénomène de migration planétaire est un domaine de recherche actif, et l’observation de K2-108 b pourrait offrir des indices cruciaux à ce sujet.

Conclusion : Un modèle pour l’avenir de l’astronomie

K2-108 b, bien que lointaine et difficile à étudier, est une fenêtre précieuse sur la diversité des exoplanètes et les dynamiques complexes qui régissent les systèmes planétaires. Sa découverte en 2017 par la mission K2 nous rappelle à quel point l’astronomie moderne, alimentée par des technologies de pointe, nous permet de repousser sans cesse les frontières de notre connaissance de l’univers.

Au-delà des aspects techniques, K2-108 b suscite également des questions profondes sur l’habitabilité, les conditions nécessaires à la vie et l’avenir de la recherche scientifique dans ce domaine. Chaque nouvelle exoplanète découverte est une invitation à explorer les mystères de l’univers et à comprendre, peut-être, notre place au sein de ce cosmos vaste et en perpétuelle expansion.