Le maladie inflammatoire de l’intestin : Focus sur l’inflammation du côlon ulcéreux

Introduction

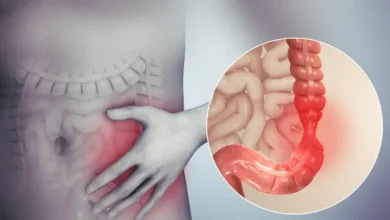

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) comprennent principalement la maladie de Crohn et l’inflammation du côlon ulcéreux (rectocolite hémorragique), des pathologies dévastatrices qui affectent le système digestif, entraînant des symptômes à la fois physiques et émotionnels. Parmi ces affections, l’inflammation du côlon ulcéreux, aussi appelée rectocolite hémorragique, est une pathologie qui se caractérise par l’inflammation et l’ulcération de la muqueuse du côlon et du rectum. Cet article explore en détail cette maladie, ses causes, symptômes, diagnostics, traitements et stratégies de gestion.

1. Définition et compréhension du phénomène

L’inflammation du côlon ulcéreux est une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire attaque de manière erronée les cellules du colon, provoquant une inflammation de la muqueuse intestinale, qui évolue souvent en ulcères. Elle touche principalement la zone du rectum et peut s’étendre à d’autres parties du côlon. Bien que la cause exacte de cette maladie demeure mal comprise, il est généralement admis qu’elle résulte d’une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques.

2. Les causes et facteurs de risque

2.1 Les facteurs génétiques

Les antécédents familiaux de rectocolite hémorragique augmentent de manière significative le risque de développement de la maladie. Les études génétiques ont permis d’identifier plusieurs loci chromosomiques associés à un risque accru, notamment sur les chromosomes 6 et 12. Ces loci sont associés à des gènes impliqués dans la régulation de la réponse immunitaire et de l’inflammation.

2.2 Le rôle du système immunitaire

Le mécanisme sous-jacent à l’inflammation du côlon ulcéreux est étroitement lié à une réaction immunitaire anormale. Dans une réponse normale, le système immunitaire protège l’organisme contre les infections. Cependant, dans le cas de la rectocolite hémorragique, le système immunitaire attaque les cellules saines de l’intestin, entraînant une inflammation chronique. Cette hyper-réactivité est en partie causée par une réponse inflammatoire excessive des lymphocytes T, des cellules qui jouent un rôle majeur dans la défense contre les agents pathogènes.

2.3 Les facteurs environnementaux

Certaines infections virales ou bactériennes, notamment des infections gastro-intestinales, peuvent précipiter l’apparition de la maladie chez des personnes génétiquement prédisposées. De plus, l’alimentation et le mode de vie moderne sont des facteurs qui peuvent influencer la survenue de la maladie. Les régimes alimentaires riches en graisses saturées et pauvres en fibres ont été associés à une augmentation du risque de développer une MICI, bien que les preuves scientifiques restent discutables.

3. Symptômes et manifestations cliniques

Les symptômes de l’inflammation du côlon ulcéreux varient en fonction de la gravité de la maladie, mais ils incluent généralement :

- Diarrhée sanglante : L’un des symptômes les plus caractéristiques, causé par les ulcères dans le côlon qui saignent.

- Douleurs abdominales : Des douleurs modérées à sévères, localisées souvent dans la partie inférieure de l’abdomen.

- Perte de poids involontaire : Les inflammations chroniques peuvent interférer avec l’absorption des nutriments.

- Fatigue extrême : Une conséquence fréquente des inflammations persistantes et de l’anémie due à la perte de sang.

- Fièvre : Certaines personnes peuvent développer de la fièvre en raison de l’inflammation aiguë.

En fonction de l’étendue de l’inflammation, les symptômes peuvent être plus ou moins graves. La rectocolite peut évoluer par poussées, avec des périodes de symptômes intenses suivies de rémissions, où les symptômes diminuent ou disparaissent complètement.

4. Diagnostic

Le diagnostic de la rectocolite hémorragique repose sur une combinaison de critères cliniques, endoscopiques et histologiques. Les étapes de diagnostic comprennent :

4.1 L’examen clinique

Le médecin interroge le patient sur ses symptômes, ses antécédents familiaux, ainsi que sur les habitudes alimentaires et le mode de vie. La présence de symptômes tels que des douleurs abdominales, des selles sanglantes et des antécédents familiaux de MICI peuvent orienter le diagnostic.

4.2 Les examens complémentaires

-

Coloscopie : C’est l’examen clé pour diagnostiquer la rectocolite hémorragique. Lors de cet examen, le médecin insère un endoscope dans le rectum pour observer directement l’état de la muqueuse du côlon. L’inflammation et les ulcères caractéristiques peuvent être visualisés.

-

Biopsies : Parfois, des échantillons de tissu sont prélevés pendant la coloscopie pour confirmer le diagnostic. Ces biopsies montrent des signes d’inflammation chronique et des lésions caractéristiques de la maladie.

-

Analyses de sang : Ces tests peuvent révéler une anémie, une augmentation des marqueurs inflammatoires (comme la vitesse de sédimentation des érythrocytes et la protéine C-réactive), ainsi que des anomalies électrolytiques dues à la déshydratation provoquée par la diarrhée.

5. Traitements et gestion de la maladie

Le traitement de la rectocolite hémorragique a pour objectif de réduire l’inflammation, de soulager les symptômes et de prévenir les complications à long terme. Il existe plusieurs approches thérapeutiques, allant des traitements médicamenteux à des options chirurgicales.

5.1 Traitement médicamenteux

- Anti-inflammatoires : Les aminosalicylates, tels que la sulfasalazine, sont souvent utilisés pour traiter les formes légères à modérées de la maladie en réduisant l’inflammation.

- Corticostéroïdes : Dans les cas plus graves, les corticoïdes (comme la prednisone) peuvent être prescrits pour diminuer rapidement l’inflammation. Cependant, leur utilisation prolongée peut entraîner des effets secondaires importants.

- Immunosuppresseurs : Des médicaments comme l’azathioprine et la méthotrexate sont utilisés pour inhiber la réponse immunitaire et éviter les rechutes chez les patients présentant une forme plus sévère de la maladie.

- Biothérapies : Ces traitements ciblent des molécules spécifiques impliquées dans le processus inflammatoire. Des médicaments comme l’infliximab et l’adalimumab, qui inhibent le facteur de nécrose tumorale (TNF-alpha), ont montré une grande efficacité pour les patients réfractaires aux autres traitements.

5.2 Chirurgie

Chez les patients qui ne répondent pas aux traitements médicamenteux ou qui présentent des complications graves, la chirurgie peut être nécessaire. L’option chirurgicale la plus courante est la proctocolectomie (ablation du côlon et du rectum). Après une telle chirurgie, une colostomie ou une iléostomie peut être réalisée pour permettre l’évacuation des selles. Cependant, avec l’évolution des techniques chirurgicales, il est maintenant possible de réaliser une chirurgie conservatrice qui préserve une partie du côlon.

6. Complications possibles

Si elle n’est pas traitée correctement, la rectocolite hémorragique peut entraîner plusieurs complications graves :

- Perforation du côlon : Un ulcère perforé peut entraîner une péritonite, une infection grave de la cavité abdominale.

- Cancer colorectal : Les personnes atteintes de rectocolite hémorragique, en particulier celles ayant eu la maladie pendant de nombreuses années, présentent un risque accru de développer un cancer colorectal.

- Troubles nutritionnels : Les pertes sanguines chroniques et l’inflammation de l’intestin peuvent interférer avec l’absorption des nutriments essentiels, entraînant des carences nutritionnelles.

7. Vivre avec la rectocolite hémorragique

Vivre avec une maladie inflammatoire chronique de l’intestin peut être difficile, tant sur le plan physique que psychologique. Les patients doivent souvent faire face à des symptômes qui affectent leur qualité de vie, notamment en raison des douleurs abdominales, des troubles digestifs et des périodes de fatigue intense. Il est essentiel de prendre en charge la dimension émotionnelle de la maladie, en consultant un psychologue ou un groupe de soutien.

Conclusion

L’inflammation du côlon ulcéreux, bien que complexe et parfois débilitante, peut être gérée efficacement grâce aux avancées dans les traitements médicaux et chirurgicaux. Un diagnostic précoce et un traitement adapté permettent à de nombreux patients de mener une vie relativement normale, avec moins de poussées inflammatoires et une gestion optimisée de la maladie. Cependant, la recherche continue d’évoluer pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de cette maladie et améliorer les options thérapeutiques disponibles.