Infection sanguine bactérienne : Guide complet

L’infection sanguine bactérienne : Comprendre, prévenir et traiter cette pathologie grave

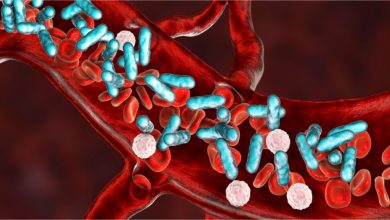

L’infection sanguine bactérienne, également connue sous le nom de septicémie, est une pathologie grave et potentiellement mortelle qui résulte de la présence de bactéries dans le sang. Elle constitue une urgence médicale majeure et nécessite une prise en charge rapide et adéquate pour éviter des complications graves, telles que l’insuffisance organique ou le choc septique. Cet article se propose d’explorer en profondeur les causes, les symptômes, le diagnostic, ainsi que les traitements de l’infection sanguine bactérienne, tout en mettant en lumière l’importance de la prévention.

1. Qu’est-ce qu’une infection sanguine bactérienne ?

Une infection sanguine bactérienne survient lorsque des bactéries pathogènes pénètrent dans le sang, souvent après une infection localisée dans une autre partie du corps. Ces bactéries peuvent se multiplier rapidement dans la circulation sanguine, provoquant une inflammation généralisée, ce qui peut perturber le fonctionnement normal des organes vitaux. L’infection peut être causée par différents types de bactéries, y compris celles qui sont normalement présentes sur la peau ou dans d’autres parties du corps, comme les intestins.

La septicémie, terme souvent utilisé pour désigner l’infection sanguine, est une réponse systémique sévère à l’infection, où l’inflammation se propage dans tout le corps. La septicémie peut entraîner une défaillance organique, un choc septique et, si elle n’est pas traitée rapidement, la mort.

2. Causes de l’infection sanguine bactérienne

Les infections sanguines peuvent être causées par plusieurs facteurs et types de bactéries. Voici les principales sources de bactéries responsables de cette infection :

-

Infections urinaires : Les infections urinaires non traitées ou mal soignées peuvent facilement se propager au sang, en particulier chez les personnes âgées ou celles ayant des problèmes de santé chroniques.

-

Infections respiratoires : Les infections des voies respiratoires, telles que la pneumonie, sont une cause fréquente de septicémie, surtout chez les personnes immunodéprimées ou hospitalisées.

-

Infections digestives : Les infections bactériennes dans les intestins ou le tractus gastro-intestinal peuvent également se propager au sang. Par exemple, des infections comme la péritonite, qui résulte d’une perforation de l’intestin, peuvent entraîner une infection sanguine.

-

Infections de la peau et des tissus mous : Les infections de la peau ou des plaies peuvent devenir graves et infecter le sang si elles ne sont pas traitées rapidement.

-

Dispositifs médicaux : L’utilisation de cathéters, de sondes ou d’autres dispositifs médicaux invasifs peut introduire des bactéries dans le sang, surtout si les dispositifs sont mal stérilisés ou s’ils sont utilisés sur une période prolongée.

Les bactéries les plus courantes responsables des infections sanguines sont Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae et Klebsiella pneumoniae.

3. Symptômes d’une infection sanguine bactérienne

Les symptômes d’une infection sanguine bactérienne peuvent varier en fonction de la gravité de l’infection et de l’état général du patient. Cependant, certains signes sont communs et doivent alerter les professionnels de la santé :

-

Fièvre élevée : Un des symptômes les plus fréquents est une température corporelle élevée, souvent accompagnée de frissons.

-

Taux de respiration élevé : En raison de l’inflammation généralisée, la respiration devient souvent plus rapide et superficielle.

-

Fréquence cardiaque accélérée : Le cœur peut battre plus rapidement pour compenser une pression artérielle qui chute en raison de la septicémie.

-

Hypotension (baisse de la pression artérielle) : Cela peut survenir en raison du choc septique, une complication grave de l’infection sanguine qui diminue l’apport sanguin aux organes vitaux.

-

Détérioration de l’état mental : Une confusion, des hallucinations ou un délire peuvent survenir en raison d’une diminution de l’oxygénation du cerveau.

-

Douleurs musculaires et faiblesse généralisée : L’infection affecte souvent tout le corps, provoquant des douleurs et une sensation de faiblesse.

-

Pâleur ou teint marbré : En cas de septicémie grave, la peau peut devenir pâle ou présenter un aspect marbré en raison d’une circulation sanguine insuffisante.

4. Diagnostic de l’infection sanguine bactérienne

Le diagnostic précoce de l’infection sanguine est crucial pour la prise en charge rapide et efficace. Voici les étapes courantes utilisées pour diagnostiquer cette infection :

-

Analyse de sang : La première étape consiste souvent à réaliser une prise de sang pour détecter la présence de bactéries dans le sang. Des cultures sanguines sont effectuées pour identifier le type de bactérie responsable de l’infection.

-

Examens d’imagerie : En fonction des symptômes et de l’histoire médicale, des examens comme la radiographie thoracique ou l’échographie abdominale peuvent être utilisés pour localiser l’infection primaire (poumons, voies urinaires, abdomen, etc.).

-

Tests de la fonction organique : Les tests de la fonction rénale, hépatique et cardiaque sont également réalisés pour évaluer l’étendue de la septicémie et de ses effets sur les organes vitaux.

-

Mesure des lactates : La mesure du taux de lactates dans le sang est souvent utilisée pour évaluer la gravité du choc septique. Un taux élevé de lactates peut indiquer une défaillance organique.

5. Traitement de l’infection sanguine bactérienne

Le traitement de l’infection sanguine bactérienne repose principalement sur l’administration rapide d’antibiotiques puissants. Cependant, il peut être nécessaire d’adapter le traitement en fonction du type de bactérie identifié et de la gravité de l’infection.

-

Antibiotiques : Les antibiotiques à large spectre sont administrés dès que l’infection est suspectée, avant même que les résultats des cultures ne soient disponibles. Ces antibiotiques agissent sur un large éventail de bactéries. Une fois que la bactérie spécifique est identifiée, un antibiotique ciblé peut être prescrit pour éradiquer l’infection.

-

Thérapie de soutien : Les patients gravement malades peuvent nécessiter des soins de soutien tels que l’administration de liquides par perfusion intraveineuse, l’oxygénothérapie ou l’utilisation de médicaments pour soutenir la pression artérielle (vasopresseurs) en cas de choc septique.

-

Chirurgie : Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour drainer un abcès ou retirer un tissu infecté afin d’éviter la propagation de l’infection dans tout le corps.

6. Prévention de l’infection sanguine bactérienne

La prévention de l’infection sanguine bactérienne repose sur la gestion des facteurs de risque et la mise en place de mesures hygiéniques strictes, notamment :

-

Hygiène des mains : Se laver les mains fréquemment et correctement est l’une des mesures les plus efficaces pour prévenir la propagation des infections bactériennes, surtout dans les hôpitaux.

-

Soins des plaies : Les plaies doivent être nettoyées et couvertes proprement pour éviter toute contamination bactérienne.

-

Utilisation prudente des dispositifs médicaux : Les cathéters et autres dispositifs médicaux doivent être stérilisés avant chaque utilisation, et leur durée d’utilisation doit être limitée.

-

Vaccination : Certaines infections, comme la pneumonie, peuvent être évitées par la vaccination, en particulier chez les personnes à risque élevé (enfants, personnes âgées, immunodéprimés).

7. Conclusion

L’infection sanguine bactérienne est une pathologie grave qui peut rapidement devenir fatale si elle n’est pas traitée de manière adéquate et rapide. La septicémie constitue l’une des causes principales de décès dans les services d’urgence, mais avec une détection précoce, un traitement antibiotique ciblé et des soins de soutien appropriés, les chances de guérison peuvent être considérablement améliorées. La prévention reste la meilleure arme pour lutter contre cette infection, en particulier à travers des mesures hygiéniques strictes, une gestion appropriée des dispositifs médicaux et une vigilance constante face aux signes précoces d’infection.