L’histoire de la découverte de l’aspirine : Un voyage à travers les siècles

L’aspirine, l’un des médicaments les plus consommés au monde, est un remède qui traverse les âges. Si aujourd’hui elle est utilisée pour soulager des douleurs légères à modérées, réduire la fièvre et prévenir les maladies cardiaques, son origine remonte à plusieurs milliers d’années. L’histoire de la découverte de l’aspirine est fascinante, car elle est le fruit d’une accumulation de connaissances empiriques, d’expériences scientifiques et de découvertes fortuites. Cet article explore l’histoire de la naissance de l’aspirine, depuis ses premières utilisations jusqu’à sa synthèse chimique moderne.

1. Les premiers usages de l’aspirine : Un remède naturel

L’histoire de l’aspirine commence bien avant que ce nom ne soit attribué au médicament. En effet, la substance active qui compose l’aspirine, l’acide acétylsalicylique, a des racines profondément ancrées dans l’Antiquité. Les civilisations anciennes, telles que les Égyptiens, les Grecs et les Romains, utilisaient diverses plantes aux propriétés analgésiques et anti-inflammatoires.

L’une des premières sources connues d’acide salicylique est l’écorce de saule, qui a été utilisée dès l’Antiquité pour ses effets anti-douleur. En 400 avant J.-C., le médecin grec Hippocrate mentionnait dans ses écrits que la poudre d’écorce de saule pouvait être utilisée pour soulager les douleurs et réduire la fièvre. Cette utilisation empirique des plantes se poursuit au Moyen Âge et au début de la période moderne, lorsque des herboristes et des médecins recommandent le saule comme remède contre les douleurs et les fièvres.

2. La découverte de l’acide salicylique

Bien que les propriétés analgésiques du saule soient bien établies, il faut attendre le XIXe siècle pour que la science commence à isoler les composés chimiques responsables de ces effets. En 1828, le chimiste allemand Johann Buchner est le premier à isoler un composé actif à partir de l’écorce de saule : il s’agit de l’acide salicylique. Cette découverte ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur les effets de cette substance.

L’acide salicylique, bien que puissant dans ses effets, présente un inconvénient majeur : il est très irritant pour l’estomac. En effet, lorsqu’il est ingéré en grande quantité, il peut provoquer des effets secondaires désagréables, tels que des douleurs gastriques, des ulcères et des saignements. Il devient donc nécessaire de trouver un moyen de rendre cette substance plus tolérable pour l’organisme humain.

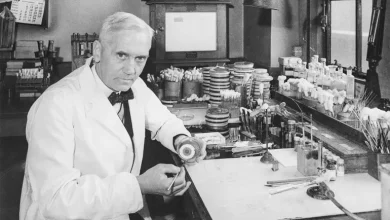

3. La synthèse de l’aspirine par Felix Hoffmann

La véritable révolution qui a conduit à la création de l’aspirine telle que nous la connaissons aujourd’hui survient à la fin du XIXe siècle. En 1897, un chimiste de l’entreprise pharmaceutique allemande Bayer, Felix Hoffmann, mène des recherches pour améliorer les propriétés de l’acide salicylique. Il parvient à synthétiser un dérivé plus stable et moins irritant pour l’estomac : l’acide acétylsalicylique.

Hoffmann effectue cette synthèse en acétylant l’acide salicylique, c’est-à-dire en ajoutant un groupe acétyle à sa structure chimique. Ce procédé permet de réduire les effets secondaires du composé tout en conservant ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. L’acide acétylsalicylique, désormais sous une forme plus douce pour l’organisme, devient alors un produit prometteur.

4. La commercialisation de l’aspirine

Suite à cette avancée majeure, Bayer dépose un brevet sur la nouvelle substance en 1899 et lance sa commercialisation sous le nom d’aspirine. Le nom « aspirine » provient de l’acide « spirique » (extrait de l’écorce de saule) et de la terminaison « ine », utilisée pour désigner un composé chimique. L’aspirine est rapidement devenue un médicament de référence, largement prescrit pour soulager les douleurs et réduire la fièvre.

À l’époque, l’aspirine ne bénéficiait pas encore des avancées scientifiques et cliniques que l’on connaît aujourd’hui, mais son efficacité était incontestée. Sa popularité s’est rapidement répandue à travers le monde, et elle est devenue l’un des médicaments les plus utilisés du XXe siècle.

5. L’aspirine au XXe siècle : De l’analgésique à l’anticoagulant

Tout au long du XXe siècle, les scientifiques ont continué à explorer les multiples bienfaits de l’aspirine. Au fur et à mesure des recherches cliniques, d’autres usages de l’aspirine ont été découverts, notamment dans le traitement des maladies cardiovasculaires. En effet, il a été démontré que l’aspirine possédait des propriétés anticoagulantes. En inhibant la production de certaines prostaglandines, elle empêche l’agrégation plaquettaire, ce qui réduit le risque de formation de caillots sanguins.

Au fil des années, l’aspirine a été utilisée dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des infarctus du myocarde. Elle est également devenue un outil important dans la gestion de certaines formes d’arthrite, en raison de ses effets anti-inflammatoires.

6. Les recherches récentes et l’aspirine

Au XXIe siècle, l’aspirine continue de faire l’objet de nombreuses études. Des recherches récentes ont exploré ses effets potentiels sur la prévention du cancer, notamment du cancer colorectal. Certaines études suggèrent que l’aspirine pourrait avoir des effets protecteurs en réduisant le risque de certains types de cancers, bien que ces résultats restent encore sujets à des débats scientifiques.

Par ailleurs, la question de l’aspirine dans la prévention des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer, est également en cours d’investigation. Bien que les résultats actuels ne soient pas définitifs, ces pistes ouvrent de nouvelles perspectives pour le rôle de l’aspirine dans la médecine moderne.

7. Les effets secondaires et la sécurité de l’aspirine

Malgré ses bienfaits avérés, l’aspirine n’est pas sans risques. Les effets secondaires, bien que rares, peuvent inclure des troubles gastriques, des ulcères, des saignements et des réactions allergiques. De plus, l’aspirine est déconseillée aux personnes présentant des troubles de la coagulation, aux femmes enceintes (en particulier durant le dernier trimestre) et aux enfants atteints de certaines infections virales (notamment la grippe et la varicelle) en raison du risque de syndrome de Reye.

En raison de ces risques potentiels, l’aspirine doit être prise avec prudence et sous supervision médicale, notamment pour les traitements de longue durée ou dans le cadre de la prévention cardiovasculaire.

Conclusion

L’aspirine est bien plus qu’un simple analgésique. Sa découverte, à la croisée des chemins entre la tradition empirique et la recherche scientifique, témoigne de l’évolution des connaissances médicales au fil des siècles. De l’usage de l’écorce de saule dans l’Antiquité à la synthèse de l’acide acétylsalicylique par Felix Hoffmann, puis à son rôle moderne dans la médecine cardiovasculaire et potentiellement dans la prévention du cancer, l’aspirine a prouvé son efficacité et sa polyvalence.

Son histoire est un exemple frappant de la manière dont la science, en combinant observation, expérimentation et innovation, peut transformer des remèdes traditionnels en traitements révolutionnaires. Aujourd’hui encore, l’aspirine reste un pilier de la médecine, un médicament aux usages multiples qui continue d’évoluer au rythme des avancées scientifiques.