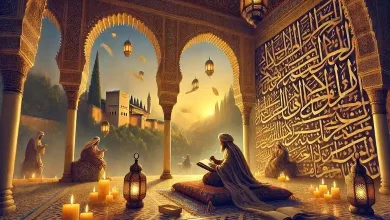

Le terme « ghazal » ou « ghazal urbain » se réfère à un genre de poésie arabe, souvent lié à l’amour, à l’admiration et aux sentiments intimes. Cette forme poétique, née dans les sociétés urbaines du monde arabe, se distingue par ses caractéristiques particulières qui la différencient des autres formes de poésie traditionnelle, notamment le ghazal bédouin. Le ghazal urbain, souvent associé aux cours des califes et des rois, est une manifestation littéraire raffinée et sophistiquée, ancrée dans les grandes cités islamiques comme Bagdad, Damas, Cordoue et Le Caire.

Origines et contexte historique

Le ghazal urbain a pris son essor durant l’âge d’or de la civilisation islamique, particulièrement entre le VIIe et le XIIIe siècle. Les centres urbains de l’époque, dotés de leurs cours royales et de leurs académies littéraires, ont été les foyers principaux de cette forme poétique. Dans ces villes, les poètes jouissaient d’une grande liberté d’expression, ce qui leur permettait d’explorer des thèmes variés tels que l’amour, la passion, la beauté, et même la satire. Cette période a également vu l’émergence de poètes célèbres comme Abou Nuwas et Ibn al-Roumi, dont les œuvres incarnent parfaitement l’esprit du ghazal urbain.

Caractéristiques stylistiques

Le ghazal urbain se distingue par une grande finesse et une sophistication stylistique. Contrairement au ghazal bédouin, qui tend à être plus direct et expressif, le ghazal urbain est souvent plus élaboré dans sa forme et son contenu. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

-

Thème de l’amour raffiné : Le ghazal urbain explore l’amour sous ses formes les plus élevées et les plus abstraites. Il s’agit souvent d’un amour platonique, idéalisé, où l’amant voue un culte à la beauté et à la grâce de l’aimé(e). Cet amour est souvent non consommé, marquant une certaine distance entre l’amant et l’aimé(e), ce qui ajoute une dimension de mélancolie et de nostalgie.

-

Langage orné et métaphorique : Le langage du ghazal urbain est riche en métaphores, en allégories et en symboles. Les poètes utilisent des images poétiques complexes pour exprimer des émotions subtiles. La beauté de l’aimé(e) est souvent comparée à la lune, aux étoiles ou à des fleurs rares. Le langage est parfois intentionnellement ambigu, permettant plusieurs interprétations.

-

Structure formelle : Le ghazal urbain conserve souvent une structure rigoureuse, avec des mètres poétiques fixes et des schémas de rimes précis. Chaque couplet (ou « bait ») est une unité indépendante, pouvant être lu comme un poème en soi, bien que l’ensemble du ghazal suive un fil conducteur thématique.

-

Dimension spirituelle et mystique : Bien que le ghazal urbain traite principalement de l’amour, cet amour est souvent transcendé pour revêtir une dimension spirituelle ou mystique. L’aimé(e) peut être perçu(e) comme une manifestation du divin, et l’amour devient une quête spirituelle, une recherche de l’union avec le sacré.

Influence de la société urbaine

Le ghazal urbain est profondément influencé par la société urbaine dans laquelle il s’est développé. Les grandes villes islamiques, avec leur diversité culturelle, leurs échanges commerciaux, et leur ouverture intellectuelle, ont créé un environnement propice à l’épanouissement d’une poésie sophistiquée. Les poètes urbains, souvent issus de l’élite sociale, étaient bien éduqués et avaient accès à une vaste gamme de références culturelles, ce qui se reflète dans leurs œuvres.

Le ghazal urbain reflète également les préoccupations et les dilemmes des citadins de l’époque. Les thèmes de l’amour courtois, de l’infidélité, de la jalousie, et de la séparation sont récurrents, capturant les tensions émotionnelles et sociales des cités médiévales. De plus, la satire et l’ironie, souvent présentes dans le ghazal urbain, témoignent de l’esprit critique des poètes vis-à-vis des normes sociales et des hypocrisies de leur temps.

Exemples de poètes célèbres

Plusieurs poètes ont marqué l’histoire du ghazal urbain, chacun apportant une contribution unique à ce genre. Parmi eux, on peut citer :

-

Abou Nuwas (756-814) : Poète à la cour des califes abbassides, Abou Nuwas est célèbre pour son style licencieux et sa liberté d’expression. Son ghazal est souvent teinté d’érotisme, de plaisanterie, et de critique sociale.

-

Ibn al-Roumi (836-896) : Connu pour son style sombre et mélancolique, Ibn al-Roumi explore dans son ghazal les thèmes de la mort, de la douleur, et de l’amour non partagé. Ses poèmes sont empreints d’une grande profondeur psychologique.

-

Al-Mutanabbi (915-965) : L’un des plus grands poètes arabes, Al-Mutanabbi a maîtrisé l’art du ghazal urbain en y insufflant une grandeur épique et une forte conscience de soi. Ses poèmes sont célébrés pour leur puissance rhétorique et leur style grandiloquent.

Influence sur la poésie postérieure

Le ghazal urbain a laissé une empreinte indélébile sur la poésie arabe et, par extension, sur la poésie persane, turque, et ourdou. Ce genre a été repris et adapté par des poètes dans différentes cultures islamiques, donnant naissance à des variantes régionales du ghazal, chacune avec ses propres particularités stylistiques. En Perse, par exemple, le ghazal a été intégré à la tradition soufie, où il a acquis une dimension mystique encore plus prononcée.

En somme, le ghazal urbain est une expression littéraire complexe et raffinée qui a capturé les nuances de l’amour, du désir et de la quête spirituelle dans les sociétés islamiques urbaines. Sa richesse stylistique et thématique en fait un genre incontournable pour comprendre la littérature arabe classique et ses prolongements dans les cultures voisines.