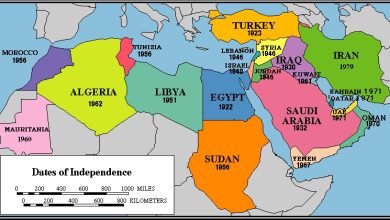

L’Accord de Bamako, conclu en 2000, représente un jalon significatif dans l’histoire des relations entre les pays africains. Cet accord, également connu sous le nom de Traité de Bamako, est un traité international qui vise à réguler les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en Afrique. L’idée fondamentale derrière l’Accord de Bamako est de protéger l’environnement et la santé publique en régulant le transport et la gestion des déchets dangereux à travers le continent africain.

Les origines de cet accord remontent aux préoccupations croissantes concernant le dumping illégal de déchets toxiques dans plusieurs pays africains. Ces déchets, souvent générés dans les nations industrialisées, étaient expédiés vers l’Afrique sous prétexte de recyclage ou de traitement, mais en réalité, ils étaient parfois abandonnés dans des conditions inappropriées, posant ainsi des risques graves pour la santé humaine et l’environnement.

L’Accord de Bamako a été adopté lors d’une réunion de la Conférence des parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination. La Convention de Bâle, signée en 1989, visait à réglementer les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux à l’échelle mondiale. L’Accord de Bamako complète cette convention en se concentrant spécifiquement sur les défis rencontrés par les pays africains en matière de gestion des déchets dangereux.

L’un des aspects clés de l’Accord de Bamako est son engagement à prévenir le transfert de déchets dangereux vers l’Afrique, sauf dans le cas où le pays destinataire a la capacité appropriée pour les gérer de manière écologiquement rationnelle. Cela vise à protéger les pays africains contre l’importation de déchets toxiques qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine et l’environnement.

De plus, l’Accord encourage la coopération régionale entre les pays africains pour renforcer leurs capacités à gérer les déchets dangereux de manière sûre et durable. Il promeut également la sensibilisation et l’éducation du public sur les questions liées aux déchets dangereux, renforçant ainsi la conscience environnementale dans la région.

Il convient de noter que, bien que l’Accord de Bamako ait été adopté et ratifié par un nombre important de pays africains, son efficacité dépend largement de la mise en œuvre concrète des mesures qu’il préconise. Certains défis persistent, tels que le renforcement des capacités nationales, la surveillance des mouvements de déchets et la création d’infrastructures adéquates pour la gestion des déchets dangereux.

En résumé, l’Accord de Bamako représente une réponse collective des pays africains aux défis posés par les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Il incarne l’engagement de ces nations à protéger leur environnement et la santé de leurs citoyens en régulant de manière stricte le transfert de déchets dangereux et en favorisant la coopération régionale pour une gestion appropriée de ces déchets. Cependant, la mise en œuvre efficace de ces mesures reste un enjeu crucial pour garantir le succès à long terme de l’Accord de Bamako.

Plus de connaissances

L’Accord de Bamako, en tant que document fondateur régissant la gestion des déchets dangereux en Afrique, énonce des principes clés qui guident les actions des États parties. Ces principes visent à instaurer une approche coordonnée et responsable face aux défis posés par la gestion des déchets dangereux sur le continent africain.

L’un des aspects centraux de l’Accord de Bamako est son engagement envers le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ce principe énonce que les producteurs de déchets dangereux doivent assumer la responsabilité de la gestion sûre et écologiquement rationnelle de leurs déchets tout au long de leur cycle de vie. Cela inclut la collecte, le transport, le traitement, et l’élimination finale des déchets, avec un accent particulier sur la réduction à la source et le recyclage autant que possible.

L’accord reconnaît également l’importance cruciale de la coopération régionale dans la gestion des déchets dangereux. Les États parties sont encouragés à collaborer étroitement, à échanger des informations et à partager leurs ressources pour renforcer leurs capacités individuelles et collectives. Cette approche favorise une utilisation plus efficace des ressources et permet aux pays de mieux faire face aux défis liés aux déchets dangereux en combinant leurs compétences et leurs efforts.

Un autre élément essentiel de l’Accord est la promotion de l’éducation et de la sensibilisation du public aux questions liées aux déchets dangereux. Cela vise à créer une conscience accrue parmi la population sur les risques associés aux déchets toxiques et à encourager des comportements responsables en matière de gestion des déchets. L’éducation joue un rôle fondamental dans la création d’une culture durable et dans l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement à tous les niveaux de la société.

L’Accord de Bamako s’inscrit également dans le contexte plus large du développement durable. Il reconnaît que la gestion des déchets dangereux est étroitement liée aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier à l’ODD 12, qui appelle à une consommation et une production responsables. En intégrant les principes de durabilité dans la gestion des déchets dangereux, l’Accord contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable à long terme.

En ce qui concerne la mise en œuvre pratique de l’Accord, il est impératif que les États parties élaborent des plans nationaux de gestion des déchets dangereux conformément aux dispositions de l’Accord de Bamako. Ces plans devraient inclure des mesures spécifiques pour prévenir et réduire la génération de déchets dangereux, ainsi que des mécanismes pour le suivi et la gestion adéquate de ces déchets.

Le suivi des mouvements transfrontaliers de déchets est également une composante essentielle de la mise en œuvre de l’Accord. Les États parties doivent mettre en place des systèmes de surveillance robustes pour suivre et contrôler les transferts de déchets dangereux, en garantissant que ces mouvements respectent les dispositions de l’Accord et de la Convention de Bâle.

La mise en place d’infrastructures appropriées pour la gestion des déchets dangereux est une autre étape critique. Cela implique le développement d’installations de traitement, de sites d’élimination finale, et d’autres infrastructures nécessaires pour assurer une gestion adéquate des déchets dangereux, tout en minimisant les risques pour l’environnement et la santé humaine.

En résumé, l’Accord de Bamako représente un instrument juridique et politique majeur visant à réguler les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en Afrique. Ses principes fondamentaux, tels que la responsabilité élargie des producteurs, la coopération régionale, l’éducation du public et l’intégration dans le cadre du développement durable, façonnent une approche holistique de la gestion des déchets dangereux. La réussite de cet accord dépend de l’engagement continu des États parties à le mettre en œuvre de manière effective, en renforçant leurs capacités nationales et en favorisant la collaboration régionale pour faire face aux défis complexes de la gestion des déchets dangereux en Afrique.

mots clés

Les mots-clés de cet article sur l’Accord de Bamako et la gestion des déchets dangereux en Afrique comprennent :

-

Accord de Bamako :

- Explication : Il s’agit du traité international adopté en 2000 à Bamako, Mali, qui vise à réguler les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en Afrique. L’Accord de Bamako complète la Convention de Bâle en se concentrant spécifiquement sur les défis auxquels les pays africains sont confrontés en matière de gestion des déchets dangereux.

-

Déchets dangereux :

- Explication : Ces sont des déchets qui, en raison de leurs caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques, présentent des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement. La gestion adéquate de ces déchets est essentielle pour éviter des conséquences néfastes.

-

Mouvements transfrontaliers :

- Explication : Ce terme se réfère aux déplacements de déchets dangereux d’un pays à un autre. L’Accord de Bamako vise à réguler et à contrôler ces mouvements pour prévenir le transfert de déchets dangereux vers l’Afrique sans la capacité appropriée pour les gérer.

-

Convention de Bâle :

- Explication : La Convention de Bâle, signée en 1989, est un traité international qui vise à réglementer les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux à l’échelle mondiale. L’Accord de Bamako complète cette convention en se concentrant sur les spécificités des pays africains.

-

Responsabilité élargie des producteurs (REP) :

- Explication : Ce principe stipule que les producteurs de déchets, en particulier de déchets dangereux, sont responsables de la gestion sûre et écologiquement rationnelle de leurs déchets tout au long de leur cycle de vie. Cela inclut la collecte, le transport, le traitement et l’élimination finale.

-

Coopération régionale :

- Explication : Il s’agit de l’effort conjoint entre les pays d’une région spécifique, en l’occurrence les pays africains, pour collaborer et partager des ressources afin de renforcer leurs capacités individuelles et collectives dans la gestion des déchets dangereux.

-

Éducation du public :

- Explication : Cela se réfère aux initiatives visant à informer et sensibiliser le public aux risques associés aux déchets dangereux, ainsi qu’à promouvoir des comportements responsables en matière de gestion des déchets. L’éducation du public est cruciale pour créer une conscience environnementale.

-

Objectifs de développement durable (ODD) :

- Explication : Ces sont des objectifs mondiaux établis par les Nations Unies pour aborder des défis tels que la pauvreté, la faim, la santé, l’éducation, l’égalité des sexes, l’eau propre, l’assainissement et la durabilité environnementale. L’Accord de Bamako contribue à atteindre ces objectifs, notamment l’ODD 12 sur une consommation et une production responsables.

-

Développement durable :

- Explication : Le développement durable est un concept qui promeut l’équilibre entre les besoins actuels et les besoins futurs, en garantissant la prospérité économique, la justice sociale et la préservation de l’environnement. L’Accord de Bamako intègre des principes de durabilité dans la gestion des déchets dangereux.

-

Infrastructures appropriées :

- Explication : Il s’agit de la création et du développement d’installations de traitement, de sites d’élimination finale et d’autres structures nécessaires pour assurer une gestion adéquate des déchets dangereux, tout en minimisant les risques environnementaux et pour la santé humaine.

En interprétant ces mots-clés, on peut saisir l’importance de l’Accord de Bamako dans la promotion d’une approche holistique et coordonnée pour la gestion des déchets dangereux en Afrique. Cela implique la responsabilité des producteurs, la coopération entre les nations, l’éducation du public et l’intégration dans le cadre plus large du développement durable, visant à assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux sur le continent.