Introduction

La faiblesse de la main, phénomène fréquent mais souvent mal compris, représente une diminution de la force musculaire ou une réduction de la coordination qui affecte essentiellement la fonction de préhension. Elle peut se manifester par une difficulté à saisir ou à manipuler des objets, une sensation d’inconfort, voire une perte totale de mobilité dans certains cas extrêmes. La gamme de causes possibles est large, englobant aussi bien des troubles locaux simples que des pathologies neurologiques ou vasculaires sévères. Comprendre la physiopathologie, les symptômes et les options thérapeutiques de cette condition est essentiel pour optimiser la prise en charge des patients et préserver leur autonomie. C’est dans cette optique que La Sujets (lasujets.com) propose une revue exhaustive et rigoureuse du sujet, répondant aux attentes à la fois des professionnels de santé et du grand public cherchant à approfondir leurs connaissances sur la faiblesse de la main.

Les causes de la faiblesse de la main

L’étiologie de la faiblesse de la main est plurifactorielle et dépend de nombreux paramètres, notamment l’âge, la génétique, l’environnement, et la présence ou non d’autres pathologies associées. La différenciation entre causes musculaires, neurologiques, articulaires ou vasculaires est fondamentale pour orienter le diagnostic et déterminer la stratégie thérapeutique adaptée.

Les troubles musculaires

Les muscles de la main et du poignet peuvent être directement affectés par diverses affections, entraînant une diminution de leur force et un déficit fonctionnel. Parmi celles-ci, le syndrome du canal carpien occupe une place centrale en raison de sa fréquence et de ses implications.

Syndrome du canal carpien

Le syndrome du canal carpien résulte de la compression du nerf médian au niveau du poignet, dans la zone étroite formée par les os du carpe et le ligament transverse. Cette compression peut être chronique ou aiguë, souvent liée à des activités répétitives ou à une inflammation locale. Elle engendre une paresthésie, une douleur irradiant parfois jusqu’à l’avant-bras, et une faiblesse musculaire essentiellement dans le pouce, l’index et le majeur. La faiblesse motrice se traduit par une incapacité à effectuer certains gestes fins, comme saisir une pièce de monnaie ou faire un nœud.

Tendinite ou tendinopathie

Les tendons relient les muscles aux os et jouent un rôle crucial dans la mobilité fine. Lorsqu’ils sont sursollicités ou sujets à une inflammation, ils peuvent s’épaissir et limiter la qualité du mouvement. La tendinite de De Quervain, par exemple, affecte particulièrement les tendons du pouce, provoquant une douleur localisée à la base du pouce, souvent suscitant une défaillance dans la préhension de cet appendice. La tendinite peut évoluer vers une rupture tendineuse si elle n’est pas traitée à temps.

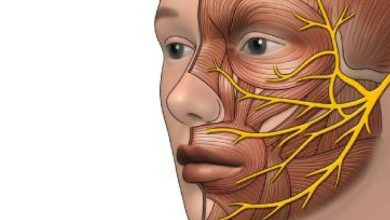

Les maladies neurologiques

Parmi les causes neurologiques, plusieurs pathologies impactent directement la transmission nerveuse ou la fonction motrice, entraînant une faiblesse ou une paralysie partielle de la main.

Sclérose en plaques

Maladie auto-immune chronique, la sclérose en plaques se caractérise par une démyélinisation des fibres nerveuses dans le cerveau et la moelle épinière. La conduction nerveuse altérée peut provoquer une faiblesse, une fatigue musculaire et des troubles de la coordination. La main peut être affectée par des spasmes ou une manque de finesse dans la manipulation fine d’objets. La variabilité des symptômes est une spécificité notable, rendant le diagnostic complexe.

Accident vasculaire cérébral (AVC)

L’AVC est une cause majeure de handicap neurologique, résultant d’une interruption brutale de la circulation sanguine dans une partie du cerveau. La séquelle la plus caractéristique est la perte de force unilatérale, pouvant concerner la main et l’avant-bras. L’impact fonctionnel est souvent marqué, la réhabilitation étant essentielle pour retrouver une part de motricité volontaire. La gravité dépend de la localisation et de l’étendue de l’atteinte cérébrale.

Neuropathies périphériques

Les neuropathies périphériques, notamment celles liées au diabète, à des infections virales ou à des toxiques, touchent directement les nerfs périphériques responsables de la sensibilité et de la motricité des mains. La destruction ou la dégradation de ces nerfs entraîne une faiblesse musculaire et une perte sensorielle, aggravant la dysfonction motrice.

Les troubles arthritiques

Les pathologies articulaires, souvent liées au vieillissement ou à une maladie inflammatoire, peuvent altérer la stabilité et la mobilité des articulations des mains, provoquant faiblesse, douleur et déformation.

Arthrose

L’arthrose correspond à une dégénérescence du cartilage articulaire, aboutissant à une destruction progressive des surfaces articulaires. Au niveau des mains, cette pathologie touche fréquemment les articulations interphalangiennes et la base du pouce. Elle se manifeste par une douleur dite mécanique, une raideur matinale et une perte de force lors des mouvements.

Polyarthrite rhumatoïde

Il s’agit d’une maladie auto-immune inflammatoire qui cible principalement les articulations. La destruction articulaire rapide, l’enflure chronique, et les déformations aboutissent à une incapacité progressive. La force de préhension diminue, rendant difficile tout geste précis ou soutenu.

Les troubles vasculaires

La circulation sanguine étant essentielle à la nutrition et à la santé des tissus, tout trouble vascularisant la main peut engendrer faiblesse, douleurs, engourdissements ou changements de couleur.

Maladies circulatoires

L’athérosclérose et la maladie de Raynaud affectent laPerfusion sanguine des extrémités. La première provoque une réduction progressive du flux sanguin, favorisant la faiblesse musculaire ou la nécrose en cas avancé. La seconde, caractérisée par des spasmes des petites artères, entraîne des épisodes de blanchiment ou de coloration bleutée, souvent accompagnés de sensation de froid ou de picotements.

Vieillissement et sarcopénie

L’âge constitue un facteur de vulnérabilité, la sarcopénie étant une diminution involontaire de la masse musculaire qui concernerait jusqu’à 50% des sujets de plus de 80 ans. La perte progressive du tonus musculaire affecte la préhension et augmente le risque d’accidents ou de dépendance.

Les symptômes associés à la faiblesse de la main

Les manifestations cliniques varient selon la cause, mais certains symptômes en constituent des indicateurs clés permettant d’orienter le diagnostic différentiel.

douleurs et inconfort

Les douleurs localisées, telles que celles liées à l’arthrite ou à la tendinite, peuvent être aiguës ou chroniques. Leur localisation précise, leur intensité et leur évolution sont des éléments cruciaux pour l’analyse diagnostique.

Engourdissements et picotements

Symptômes fréquemment observés dans le syndrome du canal carpien ou dans les neuropathies, ils correspondent à une altération de la sensibilité. Leur apparition soudaine ou progressive doit alerter sur une atteinte nerveuse.

Raideur ou difficulté motrice

Une rigidité ou une incapacité à effectuer des gestes fins, comme boutonner ou écrire, indique souvent une atteinte articulaire ou nerveuse. La réactivité à certains mouvements ou à certains gestes spécifiques informe également sur la cause profonde.

Perte de coordination

Une main incapable de réaliser des gestes précis, comme placer un objet ou faire un signe, révèle une atteinte du contrôle moteur, notamment en cas de lésion corticale ou de syndrome cerebelleux.

Changements morphologiques

Les déformations articulaires ou musculaires et leur évolution peuvent révéler une arthrite évolutive ou une pathologie neuro-musculaire de fond.

Le diagnostic de la faiblesse de la main

Une démarche diagnostique précise repose sur une évaluation clinique rigoureuse et une batterie d’examens complémentaires. La collaboration multidisciplinaire est souvent nécessaire pour différencier une cause bénigne d’un problème grave.

Examen clinique

Le médecin procédera à un interrogatoire précis sur la symptomatologie, la fréquence, la chronologie, les antécédents et les facteurs de risque. L’examen physique inclut l’évaluation de la force musculaire, la sensibilité, la motricité fine, la circulation, ainsi que l’inspection de toute déformation ou anomalie.

Examens d’imagerie

- Radiographies : Utile pour visualiser l’état des os, détecter des arthropathies ou des fractures.

- Échographies : Permettent de caractériser les tendons, les bursas et les structures molles.

- IRM ou scanner : Plus précis pour explorer les tissus mous, les nerfs, et visualiser d’éventuelles lésions nerveuses ou tumorales.

Évaluation neurophysiologique

Les tests électromyographiques (EMG) et de conduction nerveuse sont particulièrement précieux pour confirmer une neuropathie, identifier une compression nerveuse, ou évaluer la localisation initiale de la lésion.

Analyses sanguines

Recherchent les marqueurs inflammatoires, la présence d’auto-anticorps dans les maladies auto-immunes, ou des éléments indiquant un trouble métabolique ou infectieux.

Les traitements possibles de la faiblesse de la main

Approches conservatrices

Une majorité de causes de faiblesse de la main répondent favorablement à une prise en charge non invasive, associant rééducation, médication et mesures préventives.

Rééducation et kinésithérapie

Les séances de kinésithérapie visent à renforcer les muscles faibles, améliorer la coordination, et maintenir la souplesse articulaire. Des exercices spécifiques, tels que la manipulation délicate, les étirements, et les activités de précision fine, sont réalisés sous supervision d’un professionnel.

Orthèses et aides techniques

Des attelles de maintien, des supports pour le poignet ou des orthèses digitales peuvent soulager la compression nerveuse ou stabiliser une articulation endommagée. Leur utilisation doit être adaptée à chaque cas pour éviter la dépendance ou la fonte musculaire due à l’immobilisation prolongée.

Médicaments

- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : Réduisent la douleur et l’inflammation dans les pathologies inflammatoires ou tendineuses.

- Injections de corticoïdes : Pour diminuer rapidement l’inflammation dans des zones localisées, notamment dans le cas de déchirures tendineuses ou arthrites sévères.

Interventions chirurgicales

La chirurgie intervient lorsque les traitements conservateurs sont insuffisants ou lorsque des lésions structurelles importantes sont identifiées.

Chirurgie du canal carpien

Réalisée sous anesthésie locale, cette intervention consiste à libérer le nerf médian en sectionnant le ligament transverse du carpe, ce qui soulage la compression. La récupération est généralement favorable, mais une rééducation est souvent nécessaire.

Réparations tendineuses ou ligamentaires

Les déchirures tendineuses ou ligamentaires nécessitent une réparation chirurgicale pour restaurer la fonction musculaire et prévenir la perte définitive de mobilité. La prise en charge postopératoire inclut une rééducation progressive.

Prothèses et greffes articulaires

En cas d’arthrose avancée ou de destruction articulaire irréversible, la pose d’une prothèse du poignet ou la substitution totale de l’articulation peut permettre la restitution partielle ou totale de la fonction.

Approches complémentaires et alternatifs

Des méthodes telles que l’acupuncture, la thérapie manuelle ou les massages thérapeutiques peuvent soulager certains symptômes, principalement la douleur et l’inflammation. Leur efficacité demeure sujettes à une validation scientifique plus approfondie, mais elles constituent souvent un complément utile à la prise en charge classique.

Suppléments alimentaires et vitamines

La supplémentation en vitamines, notamment la vitamine D, et en minéraux comme le calcium ou le magnésium, peut contribuer au maintien de la santé osseuse et musculaire, surtout chez les personnes âgées ou en cas de carences.

Prévention de la faiblesse de la main

Bien qu’il soit impossible d’éviter totalement certaines causes telles que les AVC ou les neuropathies héréditaires, plusieurs mesures peuvent limiter l’apparition de troubles musculo-squelettiques ou nerveux liés à des facteurs évitables.

Maintenir une activité physique régulière

Exercices spécifiques pour les mains et les poignets, en intégrant des activités de renforcement et d’étirement, permettent de préserver la tonicité musculaire et la souplesse articulaire.

Adopter de bonnes postures

L’ergonomie lors de l’utilisation d’outils ou d’équipements informatiques évite les tensions excessives sur les tendons et les articulations. La position du clavier, la hauteur de la chaise ou la position de la souris sont autant d’éléments à optimiser.

Limiter les mouvements répétitifs et faire des pauses

Les gestes répétés, notamment dans le cadre professionnel, doivent être alternés par des pauses régulières afin de réduire le risque de surcharge mécanique et d’atteindre la tendinite ou la compression nerveuse.

Conclusion

La faiblesse de la main constitue une problématique complexe, multidimensionnelle, nécessitant une approche pluridisciplinaire, incluant une analyse précise, un traitement adapté, et une prévention efficace. La reconnaissance précoce et le traitement ciblé peuvent engager une récupération significative, voire complète, et éviter des handicaps durables. La sensibilisation des patients et l’éducation à la posture, à l’activité physique, et au suivi médical constituent des piliers durables dans la lutte contre cette affection fréquente. La plateforme La Sujets (lasujets.com) s’engage à fournir des informations honnêtes, validées et actualisées pour éclairer autant les professionnels que le grand public.