L’architecture réseau, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, revêt une importance cruciale en définissant la structure organisationnelle, la connectivité et les protocoles qui sous-tendent la communication entre les divers composants d’un réseau. Ce domaine complexe englobe divers concepts et modèles, chacun contribuant à façonner la manière dont les données sont transmises, traitées et reçues au sein d’un réseau informatique.

Une architecture réseau peut être conçue selon différents paradigmes, chacun adapté à des besoins spécifiques. Parmi les modèles les plus couramment utilisés, on trouve l’architecture client-serveur et l’architecture pair-à-pair (P2P). L’architecture client-serveur repose sur la répartition des rôles entre les clients, qui sollicitent des services, et les serveurs, qui les fournissent. Cela permet une gestion centralisée des ressources et une facilité de contrôle. En revanche, l’architecture P2P favorise l’égalité entre les nœuds, permettant aux participants du réseau d’agir à la fois en tant que clients et serveurs. Ce modèle trouve souvent son application dans le partage de fichiers et d’autres systèmes décentralisés.

Au sein de ces architectures, les protocoles de communication jouent un rôle central. Les protocoles définissent les règles et les conventions régissant l’échange d’informations entre les entités du réseau. Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) propose une classification en sept couches, de la couche physique à la couche application, fournissant un cadre conceptuel pour comprendre la manière dont les différents protocoles interagissent. Parmi les protocoles notables, le TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) s’est imposé comme le fondement d’Internet, assurant la transmission fiable des données à travers le réseau mondial.

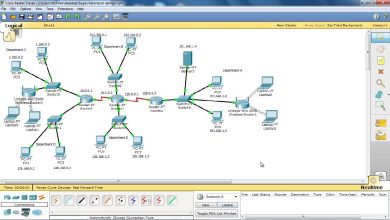

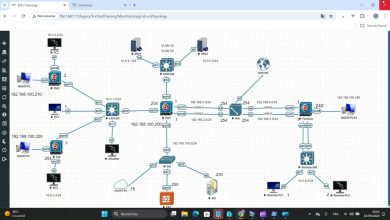

Dans le contexte des réseaux informatiques, la topologie représente la configuration physique ou logique des liaisons entre les nœuds. Les topologies courantes incluent l’architecture en bus, en étoile, en anneau, en maillage, etc. Chaque topologie présente des avantages et des inconvénients en termes de performances, de coûts et de résilience. Par exemple, une topologie en maillage offre une redondance élevée, tandis qu’une topologie en bus est plus simple à déployer mais peut souffrir d’une faible tolérance aux pannes.

Les réseaux peuvent également être classés en fonction de leur échelle géographique. Les réseaux locaux (LAN) couvrent une zone restreinte telle qu’un bureau ou un campus, tandis que les réseaux étendus (WAN) s’étendent sur des distances plus importantes, reliant des sites distants. Les réseaux métropolitains (MAN) occupent une position intermédiaire, couvrant une ville ou une région métropolitaine. Chaque catégorie de réseau impose des exigences spécifiques en termes de conception et de performance.

L’évolution des architectures réseau a été profondément influencée par les besoins croissants en termes de bande passante, de fiabilité et de sécurité. Les réseaux définis par logiciel (SDN) émergent comme une approche novatrice, permettant une gestion centralisée et programmable des ressources réseau. Cette approche s’appuie sur la séparation entre le plan de contrôle et le plan de données, offrant une flexibilité accrue dans la gestion des flux de données.

Parallèlement, les réseaux 5G représentent une avancée significative dans le domaine des communications mobiles. Cette technologie promet des débits plus élevés, une latence réduite et une capacité accrue pour prendre en charge un large éventail d’applications, de l’Internet des objets (IoT) aux véhicules autonomes. L’architecture 5G repose sur des concepts tels que les tranches de réseau (network slicing) et la virtualisation des fonctions réseau (NFV), permettant une adaptation dynamique aux besoins changeants.

La sécurité des réseaux constitue un défi permanent, et les architectures doivent intégrer des mécanismes robustes pour protéger les données contre les menaces potentielles. Les pare-feu, les systèmes de détection d’intrusion (IDS), et les protocoles de chiffrement jouent un rôle crucial dans la sécurisation des communications. De plus, les réseaux privés virtuels (VPN) offrent un moyen sécurisé pour établir des connexions à distance, renforçant ainsi la confidentialité et l’intégrité des données échangées.

En conclusion, l’architecture réseau, en constante évolution, revêt une importance stratégique dans le domaine des technologies de l’information. Des modèles traditionnels tels que l’architecture client-serveur aux approches émergentes telles que les réseaux définis par logiciel et la technologie 5G, l’architecture réseau continue de façonner la connectivité mondiale. La compréhension approfondie de ces concepts est essentielle pour concevoir, déployer et maintenir des réseaux informatiques performants et sécurisés, répondant ainsi aux besoins croissants de la société numérique contemporaine.

Plus de connaissances

Poursuivons notre exploration des architectures réseau en examinant de plus près certains des aspects clés qui façonnent ces infrastructures complexes.

L’un des éléments fondamentaux dans la conception des réseaux informatiques est la topologie, qui définit la manière dont les dispositifs sont interconnectés. La topologie en étoile, par exemple, consiste en un concentrateur central auquel chaque nœud est connecté individuellement, facilitant la gestion et la détection des pannes, mais pouvant créer des points de congestion. À l’opposé, la topologie en anneau implique que chaque nœud est connecté à exactement deux autres, formant un cercle, ce qui offre une meilleure tolérance aux pannes, mais peut rendre la gestion plus complexe.

Les topologies en maillage, quant à elles, peuvent être complètes (chaque nœud est connecté à tous les autres) ou partielles. Les réseaux maillés complets offrent une redondance maximale, garantissant qu’il existe toujours un chemin alternatif en cas de défaillance. Cependant, ils nécessitent davantage de ressources en termes de câblage et de configuration. Les topologies hybrides, combinant différentes structures, sont également courantes, permettant de tirer parti des avantages de chaque approche en fonction des besoins spécifiques d’une organisation.

Un autre concept clé dans l’architecture réseau est celui des couches OSI, un modèle qui divise le processus de communication en sept couches distinctes, chacune accomplissant des fonctions spécifiques. La couche physique s’occupe de la transmission des bits, la couche liaison de données gère les trames, la couche réseau assure la transmission de paquets entre les nœuds, la couche transport garantit la communication fiable entre les processus, la couche session gère les sessions, la couche présentation traite la syntaxe et la sémantique des données, et enfin, la couche application fournit des services directement aux utilisateurs. Cette approche modulaire facilite le développement, la maintenance et l’interconnexion des systèmes.

En ce qui concerne les protocoles de communication, le TCP/IP demeure prépondérant. Il s’agit d’une suite de protocoles englobant des protocoles tels que TCP pour le contrôle de la transmission et IP pour la transmission des paquets. Le modèle TCP/IP, initialement développé pour les besoins de l’ARPANET (le précurseur d’Internet), est devenu la pierre angulaire des communications modernes. Il assure la transmission fiable des données à travers des réseaux hétérogènes, offrant une connectivité mondiale inégalée.

L’émergence des réseaux définis par logiciel (SDN) représente un tournant significatif dans l’architecture réseau contemporaine. Cette approche novatrice sépare le plan de contrôle, qui décide du routage des données, du plan de données, qui effectue effectivement le transfert des paquets. En centralisant la gestion à travers un contrôleur SDN, les réseaux deviennent plus flexibles, permettant une adaptation dynamique aux besoins changeants. Cette évolution favorise également l’automatisation des opérations réseau, améliorant l’efficacité opérationnelle.

Les réseaux 5G constituent une autre avancée majeure, offrant des performances supérieures aux réseaux mobiles précédents. Cette technologie introduit des concepts tels que les tranches de réseau, permettant de segmenter l’infrastructure pour répondre aux exigences spécifiques d’applications variées, de la réalité virtuelle à l’Internet des objets. La virtualisation des fonctions réseau (NFV) est également intégrée, permettant de déployer des services réseau en utilisant des logiciels plutôt que du matériel dédié.

La sécurité des réseaux demeure une préoccupation majeure. Les pare-feu, qui contrôlent le flux de trafic réseau en autorisant ou bloquant certaines communications, sont essentiels pour protéger les réseaux contre les menaces externes. Les systèmes de détection d’intrusion (IDS) surveillent le trafic pour identifier des schémas suspects, tandis que les protocoles de chiffrement garantissent la confidentialité des données lors de leur transmission. Les VPN, en établissant des connexions sécurisées à distance, sont un élément clé de la protection des communications sensibles.

Enfin, les réseaux sociaux, l’Internet des objets (IoT) et d’autres avancées technologiques ont engendré de nouveaux défis pour les architectures réseau. La croissance exponentielle du nombre d’appareils connectés, combinée à des exigences de bande passante toujours plus élevées, nécessite une évolution constante des infrastructures pour répondre aux demandes croissantes de la société numérique.

En résumé, l’architecture réseau est un domaine vaste et en constante évolution, influencé par des facteurs tels que la topologie, les protocoles de communication, les modèles OSI, les nouvelles technologies comme les réseaux définis par logiciel et 5G, ainsi que les impératifs de sécurité. La compréhension approfondie de ces concepts est indispensable pour concevoir des réseaux robustes, flexibles et sécurisés, capables de répondre aux besoins dynamiques de notre ère numérique.