L’ensemencement des nuages suscite depuis plusieurs décennies un intérêt considérable au sein des communautés scientifiques, industrielles et politiques. Cette technique, visant à influencer la formation ou la quantité de précipitations en introduisant divers agents (chimiques ou naturels) dans les nuages, est considérée par certains comme un outil potentiel de gestion de l’eau et par d’autres comme une intervention contestable dans l’équilibre météorologique et climatique. Au-delà de sa promesse d’augmenter l’apport en eau dans les régions arides ou sujettes à la sécheresse, l’ensemencement des nuages comporte des défis scientifiques, techniques, économiques et éthiques. Les controverses qui l’accompagnent découlent de doutes sur son efficacité réelle, de craintes quant à ses impacts environnementaux et de préoccupations touchant la justice climatique et le partage équitable des ressources en eau. Ce vaste article se propose d’examiner de manière approfondie l’histoire, les principes scientifiques, les méthodes, les applications, les retombées potentielles et les limites de cette pratique. Les différentes sections suivantes s’efforcent d’offrir une vue d’ensemble complète, en détaillant les enjeux techniques, les débats autour de la gouvernance et les perspectives d’avenir.

I. Contexte Historique de l’Ensemencement des Nuages

A. Les premières expérimentations

Les premières tentatives d’ensemencement des nuages remontent au milieu du XXe siècle, une époque où l’optimisme technologique régnait, particulièrement aux États-Unis et en Union soviétique. L’intérêt pour la modification artificielle du temps, encouragé par des avancées scientifiques en physique des nuages, a été alimenté par le désir de trouver des solutions aux sécheresses, de contribuer à l’agriculture et d’explorer d’éventuelles applications militaires.

Dans les années 1940, des chercheurs américains, parmi lesquels Vincent Schaefer et Irving Langmuir, ont découvert que l’introduction de cristaux de glace sèche (dioxyde de carbone solide) ou d’iodure d’argent dans des nuages froids pouvait encourager la formation de cristaux de glace et potentiellement augmenter les précipitations. Cette découverte a constitué le point de départ officiel d’une ère d’expérimentations systématiques. Les premières observations de Schaefer ont été réalisées au sein des laboratoires de General Electric. À peu près à la même période, dans un contexte de rivalité technologique, l’Union soviétique a également investi dans la recherche sur la modification artificielle du temps.

L’enthousiasme initial était nourri par l’idée que l’être humain pouvait « maîtriser » la nature à travers des interventions ciblées. Des programmes de recherche financés par l’armée et l’aviation civile ont vu le jour, et des brevets ont été déposés sur différentes techniques d’ensemencement des nuages. Dans les décennies suivantes, toutefois, l’optimisme a peu à peu laissé place au scepticisme, car les résultats sur l’efficacité réelle de ces procédures restaient variables et difficiles à reproduire.

B. L’évolution des approches au cours de la seconde moitié du XXe siècle

Au fil du temps, les techniques d’ensemencement des nuages se sont diversifiées. Les premières approches reposaient principalement sur l’ensemencement des nuages froids avec de l’iodure d’argent, ce dernier jouant le rôle de noyaux de congélation artificiels. Par la suite, des recherches ont mis en évidence l’importance d’ensemencer également les nuages chauds (c’est-à-dire ceux dont la température est supérieure à 0 °C) en utilisant des hygroscopiques tels que le sel. Le but était de provoquer la coalescence des gouttelettes afin de stimuler la pluie.

Dans les années 1960 et 1970, des projets de grande envergure comme Project Stormfury aux États-Unis ont cherché à atténuer la force des ouragans par l’ensemencement, dans l’espoir de transformer la structure interne de la tempête et de réduire sa puissance. Bien que ces essais n’aient pas abouti à des résultats concluants sur la réduction d’intensité des ouragans, ils ont contribué à affiner les connaissances sur la microphysique des nuages et sur les interactions complexes entre l’humidité, les aérosols et la dynamique atmosphérique.

Au même moment, plusieurs pays, dont l’Australie, le Canada, Israël et la Chine, ont entrepris des programmes de modification artificielle du temps afin d’améliorer la disponibilité en eau pour l’agriculture, recharger les nappes phréatiques et tenter de maîtriser certains événements météorologiques extrêmes tels que les orages de grêle. En parallèle, des instruments de mesure de plus en plus sophistiqués (radars Doppler, satellites météorologiques, avions de recherche) ont permis d’obtenir une meilleure compréhension du comportement des nuages, même si l’évaluation de l’efficacité de l’ensemencement restait un enjeu méthodologique majeur.

C. L’intégration dans les politiques publiques

À partir des années 1980, l’ensemencement des nuages est progressivement devenu un sujet d’intérêt dans diverses politiques publiques, particulièrement dans les régions soumises à un stress hydrique récurrent. Des États ou des provinces, notamment dans l’Ouest américain, ont subventionné des programmes expérimentaux menés par des agences ou des sociétés spécialisées dans la modification météorologique. Les objectifs déclarés incluaient souvent :

- L’augmentation des chutes de neige en montagne, afin de remplir les réservoirs d’eau pour la période estivale.

- La réduction des dégâts causés par la grêle sur les cultures, les voitures et les infrastructures.

- L’amélioration du remplissage des barrages hydroélectriques pour garantir la production d’électricité.

Néanmoins, l’absence de consensus scientifique sur l’efficacité réelle de ces opérations a suscité des débats récurrents. Les études menées par des institutions de recherche indépendantes ont souvent fait état de résultats ambigus ou très variables, dépendant fortement des conditions atmosphériques locales et de la nature même des nuages.

Le contexte historique de l’ensemencement des nuages se caractérise ainsi par un engouement initial, de nombreuses expérimentations, un développement continu des techniques et une intégration progressive dans certaines politiques publiques, malgré des preuves d’efficacité toujours débattues.

II. Fondements Scientifiques de l’Ensemencement des Nuages

A. Physique des nuages et formation des précipitations

Pour comprendre l’ensemencement des nuages, il convient de décrire en premier lieu les mécanismes fondamentaux de la formation des précipitations. La microphysique des nuages s’intéresse aux processus par lesquels la vapeur d’eau se condense et s’agrège pour former des gouttelettes ou des cristaux de glace, qui, en grossissant, finissent par retomber au sol sous forme de pluie, de neige ou de grêle.

Les nuages se forment lorsque l’air humide se refroidit, soit parce qu’il s’élève (convection), soit à la suite d’un soulèvement orographique (passage au-dessus des montagnes) ou frontal (rencontre de masses d’air de températures différentes). Lorsque la température de l’air baisse au point de rosée, la vapeur d’eau se condense autour de particules appelées noyaux de condensation (poussières, aérosols, sel marin, etc.). Dans les nuages froids, où la température est inférieure à 0 °C, se forme un mélange de gouttelettes surfondues (c’est-à-dire de l’eau encore liquide malgré une température négative) et de cristaux de glace. Les cristaux de glace peuvent servir de germes de croissance, captant la vapeur d’eau et les gouttelettes surfondues, et se transformer en flocons qui tombent au sol ou fondent en pluie, selon la température des couches atmosphériques sous-jacentes.

B. Rôle des noyaux de condensation et de congélation

Les noyaux de condensation et de congélation jouent un rôle essentiel dans la dynamique des nuages. Sans ces particules, la condensation de la vapeur d’eau ou la formation de cristaux de glace serait plus difficile. Dans la nature, différentes sources fournissent ces particules : aérosols marins, cendres volcaniques, poussière désertique, etc. L’efficacité de ces noyaux dépend de leurs propriétés chimiques, physiques et hygroscopiques.

L’ensemencement artificiel des nuages intervient précisément à ce niveau. L’iodure d’argent (AgI), par exemple, est un puissant noyau de congélation lorsque la température est suffisamment basse (en général en dessous de -5 °C). Cela signifie qu’une molécule d’iodure d’argent peut favoriser la transformation d’une gouttelette d’eau surfondues en cristal de glace. De même, le sel (chlorure de sodium) peut jouer le rôle de noyau hygroscopique dans les nuages chauds. En introduisant une quantité supplémentaire de ces agents, les partisans de l’ensemencement cherchent à augmenter la probabilité de formation et de croissance des gouttes ou des cristaux de glace.

C. Interaction entre microphysique et dynamique atmosphérique

La difficulté majeure réside dans le fait que la formation des précipitations ne dépend pas seulement de la microphysique du nuage, mais également des conditions dynamiques de l’atmosphère. Les mouvements ascendants, le contenu en vapeur d’eau, la stabilité ou l’instabilité de l’air, ainsi que la présence de vents ou d’inversions de température, influencent grandement l’efficacité de l’ensemencement. Certains nuages possèdent déjà suffisamment de noyaux naturels, rendant l’ajout de noyaux artificiels peu pertinent. D’autres nuages sont trop minces, trop secs ou trop chauds, limitant leur potentiel de précipitations malgré l’ensemencement.

En outre, l’un des principaux défis méthodologiques demeure la quantification de l’effet de l’ensemencement par rapport à la variabilité naturelle des précipitations. Les nuages sont des systèmes dynamiques et hétérogènes, et il est souvent délicat de discerner la part liée à l’intervention humaine de celle relevant des processus atmosphériques spontanés.

III. Les Principales Techniques d’Ensemencement

A. Ensemencement des nuages froids par l’iodure d’argent

L’iodure d’argent est l’agent le plus couramment utilisé pour l’ensemencement des nuages froids. Il peut être diffusé dans l’atmosphère par diverses méthodes :

- Fusées ou obus : Les cartouches contenant de l’iodure d’argent sont tirées depuis le sol. Lorsque la fusée atteint une certaine altitude, l’agent est dispersé dans le nuage.

- Brûleurs au sol : Des générateurs diffusent l’iodure d’argent dans l’air, lequel est ensuite transporté vers les nuages par les courants ascendants.

- Avions : Des avions équipés de brûleurs ou de diffuseurs larguent l’iodure d’argent directement dans ou au-dessus du nuage.

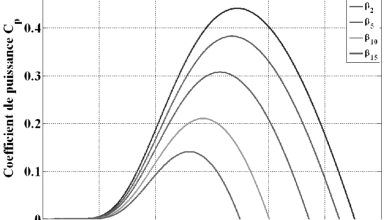

Le but est d’introduire des noyaux de congélation supplémentaires afin de transformer une partie des gouttelettes surfondues en cristaux de glace et d’initier ou d’accentuer le processus de précipitation. Le succès de cette technique dépend du contenu en eau du nuage, de la température, du taux d’ascendance et d’autres paramètres météorologiques.

B. Ensemencement des nuages chauds par des sels hygroscopiques

Dans les régions tropicales ou subtropicales, de nombreux nuages sont considérés comme « chauds » car leurs bases et la majorité de leur extension se trouvent à des températures au-dessus de 0 °C. Dans ce contexte, l’ensemencement hygroscopique est privilégié. Les sels tels que le chlorure de sodium (NaCl) servent de noyaux de condensation ; en augmentant le nombre de noyaux, on favorise la coalescence des gouttelettes qui, en s’entrechoquant, grossissent et finissent par précipiter.

Les opérations d’ensemencement hygroscopique se font également par voie aérienne. De fines particules de sel sont dispersées dans les zones nuageuses les plus chargées en vapeur d’eau, généralement au niveau de la base du nuage. L’objectif est de stimuler la formation d’un nombre accru de gouttelettes, qui fusionnent pour former des gouttes plus grosses, capables de précipiter plus rapidement.

C. Approches combinées et techniques avancées

Certaines opérations d’ensemencement utilisent une approche mixte, combinant l’ensemencement des nuages froids et l’ensemencement hygroscopique, notamment dans les systèmes convectifs où coexistent des couches nuageuses froides et chaudes. De plus, l’évolution des technologies a permis le développement de systèmes automatisés de brûleurs d’iodure d’argent, régulés par des algorithmes prenant en compte les relevés météorologiques en temps réel.

Des recherches portent également sur de nouveaux types de particules ou de combinaisons chimiques susceptibles d’améliorer le rendement de l’ensemencement, ainsi que sur l’utilisation de drones pour une diffusion plus précise et moins coûteuse. Cependant, toutes ces avancées se heurtent toujours à l’incertitude liée aux conditions atmosphériques locales et à l’évaluation de l’impact réel sur les précipitations.

IV. Secteurs d’Application et Projets Majeurs

A. Agriculture et gestion de l’eau

L’utilisation la plus courante de l’ensemencement des nuages est probablement liée à l’agriculture et à la gestion des ressources hydriques. Dans de nombreuses régions arides ou semi-arides, chaque millimètre de pluie supplémentaire peut être décisif pour la croissance des cultures ou le remplissage des barrages. Plusieurs gouvernements, sociétés privées et exploitations agricoles financent des projets d’ensemencement pour :

- Augmenter les précipitations dans les bassins versants stratégiques.

- Améliorer le taux d’humidité du sol, favorisant la germination et la croissance des plantes.

- Diminuer la concurrence sur les ressources en eau entre les usages agricole, domestique et industriel.

Des programmes de ce type ont été mis en place dans des régions comme le sud-ouest des États-Unis, certaines provinces chinoises, le nord-ouest de l’Inde, ou encore l’Australie occidentale. Toutefois, la variabilité climatique et la nécessité de répéter les opérations d’ensemencement sur de longues périodes compliquent l’évaluation de la rentabilité économique de la pratique.

B. Protection contre la grêle

La grêle représente une source de pertes financières importantes dans le secteur agricole, l’automobile et l’industrie du bâtiment. Dans certaines régions, notamment en Europe centrale (France, Suisse, Autriche) et dans des zones montagneuses comme le nord de l’Italie, des coopératives d’agriculteurs et des compagnies d’assurance soutiennent des programmes d’ensemencement pour atténuer l’impact des orages de grêle.

L’idée, dans ce cas, est de modifier la structure interne du nuage d’orage en augmentant très tôt le nombre de noyaux de congélation. Cela provoquerait la formation de nombreux petits grêlons plutôt que de quelques gros grêlons dévastateurs. Toutefois, là encore, les preuves scientifiques d’une réelle diminution des dégâts dus à la grêle restent mitigées et les résultats dépendent fortement des conditions météorologiques locales.

C. Amélioration du stockage hivernal de la neige

Dans les régions où la fonte des neiges au printemps représente une source d’eau cruciale (par exemple dans l’Ouest américain ou certaines régions de Chine), l’ensemencement hivernal est parfois utilisé pour accroître la quantité de neige accumulée en altitude. L’eau issue de la fonte est ensuite stockée dans des réservoirs et utilisée pour l’agriculture, la consommation urbaine et la production d’énergie hydroélectrique.

Des programmes d’ensemencement sont menés régulièrement dans les montagnes Rocheuses ou la Sierra Nevada (États-Unis), avec un suivi basé sur la comparaison du niveau de neige (mesuré en équivalent en eau) entre les zones ciblées et des zones témoins non ensemencées. Bien qu’il y ait parfois des indications d’augmentation de la neige de l’ordre de 5 à 15 %, il demeure difficile d’en isoler la cause exacte en raison de la variabilité naturelle du climat.

D. Projets notables à travers le monde

Plusieurs pays ont développé des programmes d’ensemencement plus ou moins ambitieux :

| Pays | Programme/Projet | Objectif Principal | Période d’Activité |

|---|---|---|---|

| États-Unis | Western Weather Consultants, Utah Cloud Seeding Program | Augmenter les précipitations hivernales pour l’approvisionnement en eau et la production hydroélectrique | Années 1970 à aujourd’hui |

| Chine | Weather Modification Office | Lutter contre la sécheresse, réduire la pollution de l’air, améliorer la qualité de l’air avant les événements majeurs | Depuis les années 1950 |

| Russie | Projets de dissipation des nuages lors de défilés et célébrations | Maintenir un ciel dégagé lors d’événements officiels, modifier les précipitations | Depuis l’ère soviétique jusqu’à aujourd’hui |

| Australie | Snowy Mountains Cloud Seeding Trial | Augmenter l’enneigement pour la production hydroélectrique et l’approvisionnement en eau | Débuté dans les années 2000 |

| Émirats Arabes Unis | National Center of Meteorology | Améliorer les réserves d’eau, explorer les technologies de pointe | Depuis les années 2000 |

V. Efficacité et Évaluation Scientifique

A. Méthodologies d’évaluation

L’évaluation de l’efficacité de l’ensemencement des nuages constitue un défi majeur pour les chercheurs et les organismes impliqués. L’une des principales difficultés est l’établissement d’un groupe témoin fiable. Dans les expériences « in situ », il n’est pas aisé de contrôler l’atmosphère de manière à avoir un nuage ensemencé et un nuage identique non ensemencé, évoluant dans des conditions strictement comparables. Les approches statistiques, basées sur la comparaison des précipitations avant et après l’ensemencement sur une longue période, tentent de surmonter cette limite, mais elles exigent de grands ensembles de données et une modélisation sophistiquée.

Des méthodes de « randomisation » ont parfois été employées. Dans le cadre de projets de recherche, un protocole peut prévoir d’ensemencer un jour donné mais pas le lendemain, ou d’ensemencer une moitié de la zone ciblée, tandis que l’autre moitié n’est pas traitée. Cependant, la variabilité météorologique demeure un facteur de confusion permanent.

B. Résultats issus de différentes études

Les études sur l’ensemencement des nuages ont produit une gamme de résultats allant de l’inefficacité totale à une augmentation de 20 % ou plus des précipitations. La plupart des méta-analyses suggèrent que dans des conditions optimales (nuages adéquats, techniques bien adaptées), il est possible d’obtenir un effet mesurable, bien que souvent modeste (de 5 à 15 % d’augmentation).

Certains chercheurs soulignent que même une augmentation de quelques pourcents peut être économiquement avantageuse dans des zones confrontées à une pénurie chronique d’eau. D’autres insistent sur la nécessité d’analyser le bilan coût-bénéfices en tenant compte de la variabilité naturelle et du fait que, dans certains cas, l’ensemencement peut se révéler contre-productif si la microphysique du nuage n’est pas propice.

Il demeure cependant extrêmement ardu de prouver de façon définitive l’impact de l’ensemencement dans le monde réel, car il n’existe pas de scénario de contrôle parfait. Les fluctuations annuelles et décennales des précipitations, les phénomènes climatiques à grande échelle (comme El Niño ou La Niña) et le changement climatique en cours rendent l’interprétation des résultats encore plus complexe.

C. Limites de la modélisation numérique

La modélisation numérique est un outil clé pour la recherche en météorologie. Les chercheurs utilisent des modèles de prévision du temps et des modèles de physique des nuages afin de simuler les effets de l’ensemencement. Ces modèles permettent de tester différents scénarios et d’analyser la sensibilité du système à diverses hypothèses (quantité d’agent ensemenceur, moment d’injection, taille des particules, etc.).

Malgré les progrès constants en puissance de calcul et en sophistication des modèles, des incertitudes subsistent quant à la représentation de la microphysique nuageuse et des processus de turbulence à petite échelle. Les modèles se basent souvent sur des paramétrisations simplifiées, ce qui peut introduire des biais et rendre les conclusions sujettes à caution. Les chercheurs s’accordent à dire que la modélisation doit être complétée par des observations de terrain de haute qualité (mesures radar, lidar, stations au sol, sondages atmosphériques, etc.) pour aboutir à une évaluation plus robuste.

VI. Défis Environnementaux et Sanitaires

A. Impacts potentiels sur la chimie atmosphérique

L’introduction de particules d’iodure d’argent ou de sels dans l’atmosphère soulève des questions concernant la chimie de l’air et les réactions qui en découlent. L’iodure d’argent est généralement considéré comme faiblement soluble et la quantité dispersée reste modeste au regard de la masse totale de l’atmosphère. Toutefois, dans des programmes d’ensemencement intensif et répété, la concentration locale d’AgI peut augmenter significativement.

Les études menées jusqu’à présent n’ont pas mis en évidence d’effets toxiques majeurs sur l’environnement aux concentrations employées habituellement. L’Agence américaine pour la Protection de l’Environnement (EPA) et d’autres institutions ont classé le risque comme relativement faible. Cependant, certains chercheurs suggèrent de poursuivre les recherches à long terme, en particulier dans les zones de montagne où la neige ensemencée se concentre et où l’on ignore encore les effets cumulatifs possibles sur les écosystèmes alpins et la chaîne alimentaire.

B. Contamination des sols et des eaux

L’argent, même sous forme d’iodure, peut s’accumuler dans les sols et les sédiments au fil du temps. L’activité microbienne, la présence d’autres composés chimiques, le pH et la nature du sol influencent la biodisponibilité de l’argent. Des études en laboratoire et des analyses de terrain ont montré qu’il existe un risque de toxicité pour certaines espèces aquatiques et végétales à des concentrations suffisamment élevées.

Dans des régions où l’ensemencement est pratiqué de manière intensive, par exemple dans certaines provinces chinoises ou dans l’Ouest des États-Unis, des enquêtes environnementales sont menées régulièrement. Jusqu’à présent, peu de traces d’accumulation préoccupante ont été détectées, mais l’échantillonnage à long terme et à grande échelle reste insuffisant pour conclure définitivement.

C. Modification du régime pluviométrique régional

Un reproche souvent formulé contre l’ensemencement des nuages est son potentiel de « voler la pluie » à des régions voisines. L’idée est que si un nuage précipite plus tôt en raison d’une intervention humaine, il libère son eau avant d’atteindre d’autres zones, ce qui pourrait accentuer la sécheresse ailleurs. Les partisans de l’ensemencement rétorquent qu’en réalité, les phénomènes météo sont complexes, et qu’il est rare qu’une opération ponctuelle ait un tel effet systématique sur une large échelle.

Cette question constitue néanmoins un enjeu de gouvernance et de diplomatie hydrique, notamment dans des bassins transfrontaliers où des États voisins pourraient se sentir lésés. Sur le plan purement scientifique, il est très difficile de démontrer un transfert de précipitations d’une région à l’autre dû à l’ensemencement.

D. Considérations sanitaires

Au-delà de l’impact environnemental, se pose la question de l’innocuité pour la santé humaine. Les concentrations de produits utilisés (AgI ou sels) sont infimes par rapport à d’autres sources de pollution atmosphérique. Néanmoins, un suivi toxicologique doit être envisagé à proximité des zones où l’ensemencement est récurrent. Les populations sensibles, telles que les enfants ou les personnes atteintes de maladies respiratoires, peuvent être plus vulnérables à l’inhalation de particules.

VII. Controverses Éthiques et Politiques

A. Gouvernance de la pluie et justice climatique

La capacité potentielle de manipuler la pluie ou la neige soulève d’importantes questions de justice climatique. Qui décide quand et où l’ensemencement est pratiqué ? Qu’en est-il de la souveraineté sur les ressources en eau atmosphérique ? Dans des régions où les conflits autour de l’eau sont déjà aigus, la mise en place de programmes d’ensemencement pourrait aggraver les tensions.

Le concept de « gouvernance de la pluie » inclut la nécessité de disposer de cadres juridiques et réglementaires transparents, permettant d’établir une collaboration entre les différentes parties prenantes : agriculteurs, populations locales, autorités publiques, organismes de recherche et organisations internationales. Les Nations Unies n’ont pas de traité spécifique sur la modification du temps, mais il existe des accords sur l’interdiction d’utiliser la modification météorologique à des fins hostiles (Convention ENMOD, 1977). Cependant, cette convention se concentre principalement sur l’usage militaire ou agressif des technologies de modification de l’environnement.

B. Appropriation des ressources atmosphériques

Lorsque les précipitations sont considérées comme une ressource qui peut être modifiée, la question de l’appropriation surgit rapidement. Dans certaines régions, des entreprises privées proposent leurs services pour améliorer localement le régime pluviométrique, sous contrat avec des exploitations agricoles ou des municipalités. Ce type d’initiative commerciale suscite parfois l’opposition de populations voisines, qui craignent un « détournement » de la ressource atmosphérique ou une marchandisation du ciel.

Des litiges ont déjà éclaté, notamment aux États-Unis, où des citoyens se sont plaints de programmes d’ensemencement opérés par des compagnies minières ou des groupes de producteurs agricoles, soupçonnant que cela puisse affecter les précipitations dans leurs propres zones.

C. Transparence et consentement des communautés locales

La dimension éthique s’étend aussi à la question du consentement et de la participation citoyenne. Dans diverses régions, la mise en œuvre de projets d’ensemencement se fait parfois de manière discrète, sans consultation préalable des communautés. Or, celles-ci peuvent être directement concernées par les éventuelles conséquences sur la disponibilité en eau, l’environnement local ou les risques sanitaires.

Certains gouvernements ont instauré des processus de concertation publique ou exigent une étude d’impact environnemental avant d’autoriser des opérations de modification météorologique. Toutefois, l’accès à l’information et la compréhension des enjeux scientifiques et techniques par la population restent souvent limités.

D. Usage militaire et géopolitique

Historiquement, la course aux technologies de modification météorologique a été influencée par des considérations militaires, comme en témoignent les projets américains visant à enrayer ou détourner les ouragans, ou encore les tentatives pendant la guerre du Vietnam (opération Popeye) où l’ensemencement avait pour but d’allonger la saison des pluies dans des zones stratégiques. Bien que ces efforts n’aient pas forcément abouti à des succès déterminants, ils ont révélé le potentiel de manipulation à des fins de guerre psychologique ou d’affaiblissement de l’ennemi.

Sur le plan géopolitique, la maîtrise de techniques météorologiques avancées pourrait être perçue comme un moyen d’accroître sa souveraineté sur les ressources hydriques ou de contrôler les conditions climatiques lors d’événements majeurs (exemple : la Chine qui tente de limiter la pluie lors de cérémonies officielles à Pékin). Ces usages renforcent la nécessité d’un cadre international de régulation et d’une surveillance multilatérale.

VIII. Aspects Économiques

A. Coûts d’implémentation et de maintenance

Les programmes d’ensemencement des nuages exigent des investissements financiers notables. Les dépenses concernent :

- L’acquisition de l’agent ensemenceur (iodure d’argent, sel, etc.).

- L’achat ou la location d’avions, de générateurs au sol ou de fusées.

- La formation et la rémunération du personnel (pilotes, techniciens, météorologues, etc.).

- La maintenance et la logistique (hangars, carburant, transport des agents, etc.).

- Les activités de recherche et de suivi (stations météo, radars, analyses de données).

Selon les conditions géographiques et la fréquence des opérations, les coûts annuels peuvent varier de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d’euros ou de dollars. Les compagnies d’assurance agricoles soutiennent parfois ces programmes, estimant qu’une réduction du risque de sécheresse ou de grêle peut diminuer les indemnisations à long terme.

B. Rentabilité et retour sur investissement

Le calcul de la rentabilité d’un programme d’ensemencement est complexe en raison de l’incertitude sur l’efficacité réelle et sur la valeur de l’eau obtenue. Dans certaines régions, une augmentation marginale des précipitations peut se traduire par des retombées économiques importantes, surtout si elle prévient une pénurie d’eau qui pourrait affecter l’agriculture ou la production industrielle. Dans d’autres cas, l’investissement peut sembler démesuré au regard d’un gain en précipitations trop faible ou trop aléatoire.

Des études de cas ont évalué le rapport bénéfice/coût et obtenu des résultats très variables, allant de 2:1 jusqu’à 20:1 pour certaines opérations considérées comme réussies. Cependant, ces chiffres peuvent être biaisés par des hypothèses de base sur l’impact attribuable à l’ensemencement. Les difficultés à isoler ce facteur de la variabilité naturelle rendent toute estimation incertaine.

C. Marché de la modification météorologique

Un marché international de la modification météorologique s’est développé, porté par des entreprises privées et des consortiums publics-privés. La Chine demeure l’un des pays leaders, avec un vaste programme national et de nombreuses exportations de services et de technologies. Les Émirats Arabes Unis ont également investi massivement dans ce domaine, participant au financement de projets de recherche internationaux.

Ces activités commerciales peuvent inclure le conseil en météo, la vente de systèmes clés en main (générateurs au sol, fusées, avions équipés), la fourniture d’agents d’ensemencement et la prestation de service d’opérations sur le terrain. Cet essor soulève des interrogations sur la régulation de cette industrie, la protection de l’environnement et la transparence envers les populations affectées.

IX. Perspectives Futures et Innovations Technologiques

A. Utilisation de drones

L’essor des drones apporte une nouvelle dimension à l’ensemencement des nuages. Les drones peuvent voler plus bas et plus près des zones nuageuses ciblées, être déployés plus rapidement et à moindre coût que des avions classiques. Ils sont également plus faciles à piloter dans des conditions météorologiques difficiles ou dangereuses pour un équipage humain. Certains prototypes incluent des systèmes de pulvérisation ou de largage de particules d’iodure d’argent ou de sel, contrôlés à distance et guidés par des capteurs atmosphériques en temps réel.

Cependant, plusieurs défis demeurent :

- La capacité de charge des drones, souvent limitée.

- L’autonomie de vol et les contraintes réglementaires (contrôle de l’espace aérien, sécurité).

- La difficulté à manœuvrer dans des conditions de vent fort ou de convection intense.

B. Particules alternatives et ingénierie nano

Les chercheurs explorent l’emploi de particules ayant des propriétés physiques ou chimiques plus efficaces que l’iodure d’argent, voire un impact moindre sur l’environnement. Par exemple, des aérosols à base de bio-polymères ou des structures nano-particulaires conçues pour imiter les propriétés des noyaux de glace naturels. Certaines expériences en laboratoire suggèrent que des particules d’argile ou de sel modifiées pourraient offrir une plus grande surface de contact, favorisant la condensation ou la congélation.

Ces travaux restent encore largement au stade de la recherche. Des tests grandeur nature impliqueraient une évaluation poussée des risques écotoxicologiques et de la dispersion atmosphérique de ces nouvelles substances.

C. Intégration avec la modélisation climatique

À l’avenir, on peut s’attendre à ce que les projets d’ensemencement des nuages soient de plus en plus intégrés à des modèles climatiques régionaux. L’objectif serait de simuler à la fois l’effet immédiat sur les précipitations et les répercussions sur le climat local à long terme. Cela pourrait inclure la prise en compte de la rétroaction entre surface et atmosphère, l’effet de la modification du bilan radiatif dû à la présence de plus de nuages ou de cristaux de glace, et l’impact sur les cycles de l’eau et de l’énergie.

Dans un contexte de changement climatique global, l’ensemencement des nuages est parfois envisagé comme un moyen d’adaptation pour pallier certaines pénuries d’eau. Toutefois, son potentiel d’atténuation du réchauffement planétaire est jugé négligeable, comparé à d’autres approches géo-ingénieriques plus controversées (comme la gestion du rayonnement solaire). Les scientifiques insistent sur la nécessité de ne pas surestimer les effets de ces techniques et de continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique.

X. Études de Cas Régionales

A. L’ensemencement en Chine : un programme massif

La Chine dispose d’un des plus grands programmes de modification météorologique au monde, avec des dizaines de milliers d’employés répartis dans toute la nation et un budget annuel s’élevant à plusieurs centaines de millions de dollars. Les autorités chinoises recourent à l’ensemencement pour tenter de pallier les sécheresses, mais aussi pour réduire la pollution atmosphérique ou influer sur les conditions météorologiques avant des événements majeurs (par exemple, pour assurer un ciel plus clair lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ou lors des défilés militaires).

L’efficacité de ces programmes demeure controversée, les études indépendantes étant limitées et les données officielles parfois peu accessibles. Les partisans avancent que l’ensemencement a permis de soulager certaines régions agricoles, tandis que les détracteurs pointent l’absence de preuves scientifiques robustes et la possible dispersion incontrôlée de produits chimiques.

B. L’expérience israélienne

Israël a été l’un des premiers pays à s’intéresser à l’ensemencement, notamment en raison de ses ressources hydriques limitées et de la nécessité de maximiser les pluies hivernales. Pendant plusieurs décennies, des programmes ont été menés pour ensemencer des nuages dans le nord du pays, notamment sur les hauteurs du Golan et la Galilée. Des études ont fait état d’augmentations de précipitations allant jusqu’à 13 % dans certaines zones ciblées. Toutefois, des recherches plus récentes ont remis en question ces chiffres, suggérant que les techniques employées pourraient être moins efficaces que prévu à l’échelle régionale.

Le débat reste ouvert, illustrant la complexité de l’évaluation et la grande variabilité des résultats selon les conditions atmosphériques. Néanmoins, Israël continue d’investir dans la recherche sur la modification météorologique, en parallèle du développement d’autres technologies hydriques comme le dessalement de l’eau de mer.

C. L’Australie et l’ensemencement orographique

En Australie, de grands projets ont été menés pour l’ensemencement des nuages orographiques dans les Snowy Mountains et en Tasmanie. Les objectifs incluent l’augmentation de l’enneigement, la rétention d’eau dans les bassins versants et la production hydroélectrique. Les rapports officiels indiquent des augmentations modestes, de l’ordre de 5 à 10 % des précipitations, mais jugées suffisantes pour justifier la poursuite du programme. Plusieurs universités australiennes collaborent avec les gouvernements locaux et les exploitants de barrages pour affiner les méthodes de suivi et de validation (stations de mesure, capteurs radar, analyses isotopiques de l’eau, etc.).

L’enjeu de la sécheresse extrême qui a touché l’Australie à plusieurs reprises au cours des dernières décennies a également renforcé l’intérêt pour l’ensemencement, bien que les autorités insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une solution miracle face à un phénomène de grande ampleur tel que le changement climatique.

D. Expériences en Europe

En Europe, l’ensemencement est moins développé à grande échelle, mais des initiatives régionales existent, principalement pour lutter contre la grêle dans les zones viticoles (par exemple en France, en Italie et en Espagne) et pour assurer de meilleures conditions de neige dans certaines stations alpines. Les organismes de recherche européens restent généralement plus prudents quant à l’efficacité et aux risques environnementaux. Des collaborations transnationales s’intéressent également aux interactions entre ensemencement et pollution atmosphérique, ou encore aux aspects de gouvernance et de responsabilité civile en cas de conséquences imprévues.

XI. Réglementations et Cadres Légaux

A. Règlementations nationales

Dans la plupart des pays pratiquant l’ensemencement, il existe des lois ou des réglementations encadrant la modification artificielle du temps. Souvent, ces règles exigent une autorisation préalable d’une agence gouvernementale ou un rapport d’impact environnemental. Par exemple, aux États-Unis, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et des organismes étatiques peuvent superviser les programmes d’ensemencement, imposant des rapports détaillés sur l’agent utilisé, la zone d’opération et la durée du projet.

En Chine, le programme est étatique et massivement financé par le gouvernement central, avec un encadrement au niveau provincial. Dans d’autres pays, la législation est plus dispersée, et certaines initiatives privées peuvent opérer sous un régime d’autorisations minimalistes. Les différences d’approche légale peuvent créer des tensions à la frontière de régions ou de pays où l’ensemencement est autorisé d’un côté et interdit ou strictement encadré de l’autre.

B. Cadre international

Sur le plan international, les instruments juridiques relatifs à la modification météorologique restent limités. La Convention ENMOD (Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou hostiles), signée en 1977, interdit explicitement l’usage de technologies de modification de l’environnement (dont la météo) à des fins de guerre, mais elle ne s’applique pas aux usages civils.

Il n’existe pas de traité global imposant des standards d’évaluation, de transparence ou de partage d’informations sur l’ensemencement des nuages. L’Organisation météorologique mondiale (OMM), agence des Nations Unies, publie toutefois des recommandations et organise des groupes d’experts pour échanger des données et des retours d’expérience. L’OMM encourage la collaboration scientifique, la surveillance des effets environnementaux et le respect de principes éthiques, mais n’a pas de pouvoir contraignant.

C. Débats sur la nécessité d’une gouvernance mondiale

Face à l’expansion rapide de programmes d’ensemencement dans plusieurs régions du globe, des experts soulignent la nécessité d’une gouvernance mondiale plus structurée. Certains envisagent l’élaboration d’un protocole international qui irait au-delà de l’approche strictement militaire de la Convention ENMOD, afin d’inclure des principes de transparence, de responsabilité et de précaution pour toute opération de modification météorologique.

Les sceptiques estiment que, compte tenu de la diversité des techniques, des contextes climatiques et des intérêts nationaux, l’établissement d’un tel cadre serait difficile à mettre en place et à faire respecter. En outre, l’absence d’un consensus scientifique ferme sur l’efficacité réelle de l’ensemencement complique la formulation de normes universelles.

XII. Opinions Scientifiques et Débats

A. Courants de pensée

Dans la communauté scientifique, les opinions sur l’ensemencement des nuages se répartissent sur un large spectre :

- Des optimistes qui considèrent la technique comme un outil potentiellement efficace pour pallier certains problèmes de manque d’eau ou de grêle, tout en reconnaissant les limites méthodologiques.

- Des modérés qui estiment que l’ensemencement peut avoir une utilité ciblée dans des conditions très spécifiques, mais qu’il ne faut pas en attendre des miracles ni en faire un pilier majeur de la gestion de l’eau.

- Des sceptiques qui doutent fortement de l’efficacité pratique de ces méthodes et craignent des impacts environnementaux et sociaux négligés.

Les positions varient aussi selon les disciplines : les météorologues se concentrent sur l’analyse fine de la microphysique et de la dynamique des nuages, tandis que les hydrologues s’intéressent à l’impact sur les bassins versants et les gestionnaires de ressources en eau évaluent la rentabilité économique et l’acceptabilité sociale.

B. Point de vue d’organisations internationales

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié plusieurs rapports soulignant la nécessité de recherches plus approfondies, de protocoles expérimentaux rigoureux et d’une collaboration internationale pour partager les données. L’OMM insiste sur la transparence et la traçabilité des opérations d’ensemencement, ainsi que sur l’évaluation de l’impact environnemental. D’autres organismes, comme l’Agence internationale de l’énergie (AIE), n’ont pas de position directe sur l’ensemencement mais y font parfois référence dans le contexte de la gestion de l’eau pour la production hydroélectrique.

Les institutions scientifiques nationales, comme l’Académie nationale des sciences aux États-Unis, produisent périodiquement des rapports d’expertise signalant les incertitudes et recommandant des investissements dans la recherche fondamentale. La plupart de ces rapports préconisent une approche de précaution, évitant une expansion massive de l’ensemencement sans preuves solides de son efficacité et de son innocuité.

XIII. Scénarios de Futur : Entre Optimisme et Prudence

A. L’ensemencement comme outil d’adaptation au changement climatique ?

Certains acteurs considèrent l’ensemencement des nuages comme une stratégie d’adaptation possible dans un contexte de réchauffement planétaire. Avec la modification des régimes de précipitations, l’aggravation des sécheresses et l’augmentation de la demande en eau, la tentation d’avoir recours à des méthodes d’ensemencement pourrait croître, notamment dans les régions déjà vulnérables. Les partisans soulignent la réactivité potentielle de la méthode : il suffit d’intervenir quand les conditions nuageuses sont favorables, sans avoir besoin d’infrastructures massives, contrairement à la construction de barrages, par exemple.

Néanmoins, les experts du climat avertissent que ces interventions locales ne sauraient compenser la variabilité globale induite par le changement climatique. Les bouleversements atmosphériques à grande échelle, comme la hausse des températures ou la modification des courants jets, peuvent réduire le nombre de nuages adéquats pour l’ensemencement, ou au contraire en augmenter certains types, avec des conséquences imprévisibles.

B. Risque de dépendance technologique

Si un pays ou une région mise fortement sur l’ensemencement pour garantir son approvisionnement en eau, il existe un risque de dépendance technologique. Les ressources financières et humaines investies pourraient réduire la volonté de mettre en place des mesures structurelles plus durables, comme l’amélioration de l’efficacité de l’irrigation, la réutilisation des eaux usées traitées, la gestion intégrée des bassins versants ou la réduction des pertes dans les réseaux d’eau potable.

Certains estiment que l’ensemencement doit être envisagé comme un complément dans une stratégie globale de gestion de l’eau, et non comme une solution de premier plan. Cette vision s’inscrit dans une approche holistique, où la recherche d’efficience, la conservation et la diversification des ressources hydriques restent prioritaires.

C. Développement de nouvelles techniques de suivi et d’évaluation

À mesure que les technologies de télédétection progressent (satellites à résolution plus fine, radars Doppler, lidars, senseurs multispectraux), il devient plus facile de suivre en temps réel l’évolution des nuages ensemencés et de quantifier la pluie ou la neige qui en résulte. Des progrès en science des données, en intelligence artificielle et en modélisation numérique pourraient également permettre d’améliorer les protocoles expérimentaux, de réduire l’incertitude et de mieux distinguer le signal de l’ensemencement de la variabilité naturelle.

Dans le futur, on peut imaginer des réseaux de capteurs distribués dans l’atmosphère et au sol, couplés à des supercalculateurs capables de mettre à jour en continu un modèle à haute résolution. De telles approches, encore en gestation, offriraient une précision accrue pour évaluer l’effet des interventions et guider les décisions en temps réel. Toutefois, elles exigeraient des investissements massifs et une coopération scientifique internationale renforcée.

XIV. Ensemencement et Géo-Ingénierie : Liens et Distinctions

A. Définition de la géo-ingénierie

La géo-ingénierie désigne l’ensemble des techniques visant à modifier délibérément le climat terrestre à grande échelle pour contrecarrer les effets du réchauffement planétaire. Les deux grandes familles de la géo-ingénierie sont :

- La gestion du rayonnement solaire (Solar Radiation Management – SRM), par exemple en injectant des aérosols dans la stratosphère pour refléter une partie des rayons solaires.

- L’élimination du dioxyde de carbone (Carbon Dioxide Removal – CDR) de l’atmosphère, par exemple grâce à des plantations massives, à la fertilisation des océans ou à des dispositifs industriels de capture et séquestration du CO2.

L’ensemencement des nuages, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, se concentre sur la modification locale ou régionale des précipitations et n’a pas pour but explicite de modifier le bilan radiatif planétaire. Toutefois, certains projets de « brightening » des nuages marins (Marine Cloud Brightening) s’en rapprochent, car ils visent à augmenter la réflectivité des nuages au-dessus des océans pour réduire le forçage radiatif global.

B. Similarités et différences

Sur le plan conceptuel, l’ensemencement des nuages peut être vu comme un exemple d’intervention dans les processus atmosphériques, ce qui l’apparente à la géo-ingénierie. Mais il s’en différencie principalement par :

- Son échelle d’action, généralement locale ou régionale, bien inférieure à l’échelle planétaire des projets de géo-ingénierie.

- Son but principal (augmenter ou déplacer des précipitations) qui ne vise pas à réguler la température globale.

- Les quantités de matériaux injectés, bien plus faibles que dans la gestion du rayonnement solaire.

Néanmoins, certains craignent qu’une banalisation de l’ensemencement des nuages ne constitue une « porte d’entrée » vers l’acceptation d’autres formes de manipulations plus étendues de l’atmosphère. D’où la nécessité, avancée par certains philosophes ou experts en éthique, de développer des principes de gouvernance robustes pour encadrer toutes les formes d’intervention climatique.

Plus de connaissances

L’exploration des facettes complexes liées à la pratique de l’ensemencement des nuages, communément appelée « l’irrigation des nuages » ou « l’arrosage des nuages », révèle un éventail de considérations et de préoccupations. Bien que cette technologie ait été développée dans le but louable d’atténuer la sécheresse et de stimuler la précipitation, elle suscite également des interrogations et soulève des préoccupations quant à ses implications environnementales et éthiques. Examinons attentivement les divers aspects négatifs associés à l’emploi de l’ensemencement des nuages.

Tout d’abord, il est essentiel de reconnaître que l’efficacité de l’ensemencement des nuages demeure un sujet de débat au sein de la communauté scientifique. Bien que des études aient été menées pour évaluer son impact, la fiabilité des résultats reste parfois discutable. Certains scientifiques affirment que les modifications induites par l’ensemencement des nuages sont marginales et difficiles à mesurer de manière significative. Cela soulève des inquiétudes quant à l’efficacité réelle de cette technique en tant que solution viable pour lutter contre la sécheresse.

Par ailleurs, l’intervention humaine dans les processus naturels peut entraîner des conséquences inattendues et potentiellement néfastes. En manipulant les conditions atmosphériques pour provoquer des précipitations, il est possible de perturber l’équilibre écologique local. Des changements dans les schémas de précipitations peuvent affecter la biodiversité, les écosystèmes aquatiques et terrestres, ainsi que les cycles naturels de la vie végétale et animale. Ainsi, l’ensemencement des nuages soulève des préoccupations quant à son impact sur la stabilité des écosystèmes naturels.

Un autre point de préoccupation réside dans l’utilisation de substances chimiques pour faciliter le processus d’ensemencement des nuages. Les agents d’ensemencement, tels que l’iodure d’argent, sont souvent utilisés dans cette démarche. Cependant, l’introduction de ces produits chimiques dans l’atmosphère peut engendrer des inquiétudes environnementales. Des questions éthiques et sanitaires se posent quant aux éventuels effets indésirables de ces substances sur la qualité de l’air, les sols et les ressources en eau.

En outre, l’aspect économique de l’ensemencement des nuages ne peut être négligé. Les coûts associés à la mise en œuvre de cette technologie peuvent être considérables, et il est souvent difficile de mesurer le retour sur investissement, surtout si l’efficacité de la méthode est remise en question. Les fonds alloués à l’ensemencement des nuages pourraient être redirigés vers d’autres solutions de gestion de l’eau plus durables et à long terme, posant ainsi la question de la pertinence économique de cette approche.

En termes de gouvernance et de réglementation, l’ensemencement des nuages soulève des défis. La manipulation délibérée des conditions météorologiques peut avoir des répercussions transfrontalières, ce qui nécessite une coopération internationale et des accords réglementaires pour éviter les conflits potentiels. Les questions de souveraineté nationale et de responsabilité en cas d’effets indésirables ajoutent une dimension complexe à la mise en œuvre de cette technologie à l’échelle mondiale.

Un aspect crucial à considérer est l’opposition sociale potentielle à l’ensemencement des nuages. Les préoccupations du public concernant la manipulation de la nature, les risques environnementaux et les effets secondaires inconnus peuvent entraîner une résistance significative à l’adoption de cette technique. Les controverses entourant les projets d’ensemencement des nuages dans certaines régions du monde témoignent de la nécessité de prendre en compte les perspectives sociales et culturelles dans la mise en œuvre de ces technologies.

En conclusion, bien que l’ensemencement des nuages soit envisagé comme une réponse potentielle à la sécheresse et aux pénuries d’eau, il est essentiel d’examiner attentivement les aspects négatifs associés à cette pratique. Des questions persistent quant à son efficacité réelle, à ses implications environnementales et à ses conséquences sociales et économiques. La recherche continue, la transparence et la participation du public sont indispensables pour évaluer de manière critique cette technologie et déterminer si elle peut être mise en œuvre de manière responsable et durable.