L’évolution de la participation des femmes en politique, notamment au sein des parlements, est un sujet d’intérêt majeur dans le contexte mondial. L’importance de la représentation féminine dans les instances décisionnelles est devenue un indicateur clé de l’égalité des sexes et de la démocratie. Ainsi, nous examinerons plusieurs pays où les femmes constituent la majorité au sein de leurs parlements, mettant en lumière les progrès significatifs réalisés dans ce domaine.

La Suède est souvent citée comme un exemple notable en matière de parité hommes-femmes en politique. Le pays scandinave a établi des normes élevées en matière de représentation féminine, et les femmes ont joué un rôle prépondérant au sein du Riksdag, le parlement suédois. La politique suédoise a été marquée par une longue tradition d’égalité des sexes, avec des mesures telles que des quotas de genre et une sensibilisation accrue à l’importance de la diversité au sein du gouvernement.

La solution définitive pour raccourcir les liens et gérer vos campagnes digitales de manière professionnelle.

• Raccourcissement instantané et rapide des liens

• Pages de profil interactives

• Codes QR professionnels

• Analyses détaillées de vos performances digitales

• Et bien plus de fonctionnalités gratuites !

De manière similaire, la Finlande a également réalisé des avancées notables dans la représentation des femmes au parlement. Les Finlandaises ont acquis le droit de vote dès 1906, faisant du pays l’un des pionniers en matière de suffrage féminin. Au fil des décennies, cette participation politique s’est traduite par une présence significative des femmes au sein du parlement finlandais, l’Eduskunta. Des politiques d’égalité des sexes et des initiatives visant à promouvoir la participation des femmes à la vie politique ont contribué à cette réalité.

L’Islande, avec sa population relativement petite, a également réussi à maintenir une représentation féminine notable au sein de son Althing, le parlement national. Le pays a régulièrement enregistré des taux élevés de participation politique des femmes, et il est souvent cité comme un exemple de réussite dans la promotion de l’égalité des sexes. Des efforts constants pour encourager la participation des femmes dans la sphère politique ont été mis en œuvre, démontrant ainsi un engagement continu en faveur de la diversité et de l’inclusion.

L’Afrique du Sud, sur le continent africain, a également enregistré des avancées significatives en matière de représentation féminine au parlement. Après la fin de l’apartheid, le pays a adopté une constitution progressiste qui garantit l’égalité des sexes. Cette approche inclusive s’est reflétée dans la composition du Parlement sud-africain, avec une présence notable de femmes occupant des postes clés. Les efforts visant à renforcer la participation politique des femmes se poursuivent, soulignant l’importance accordée à l’équité des genres dans le processus décisionnel.

En Amérique du Sud, le Costa Rica a également été salué pour ses progrès en matière de représentation féminine au parlement. Le pays a mis en œuvre des réformes politiques visant à accroître la participation des femmes dans la sphère politique, avec des résultats tangibles. Les femmes occupent un pourcentage significatif de sièges au sein de l’Assemblée législative costaricienne, ce qui témoigne des efforts soutenus pour atteindre une parité plus grande.

Cependant, il est important de noter que bien que des progrès aient été réalisés dans ces pays, des disparités persistent dans de nombreuses régions du monde. De nombreux pays, en dépit d’une reconnaissance croissante de l’importance de la diversité, font encore face à des défis en matière de représentation équilibrée entre les sexes au sein de leurs parlements.

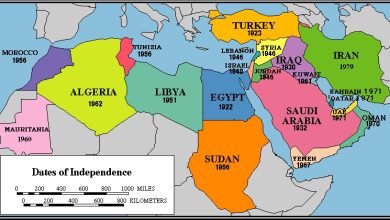

Dans le monde arabe, la Tunisie se distingue comme un exemple notable de progrès en matière de participation politique des femmes. Après la révolution de 2011, la Tunisie a adopté une approche inclusive dans l’élaboration de sa nouvelle constitution, garantissant la représentation des femmes. Le parlement tunisien compte un pourcentage significatif de femmes parlementaires, ce qui témoigne des efforts du pays pour promouvoir l’égalité des sexes dans la sphère politique.

En conclusion, la représentation des femmes dans les parlements à travers le monde est un indicateur crucial de l’évolution vers une société plus égalitaire. Des pays tels que la Suède, la Finlande, l’Islande, l’Afrique du Sud, le Costa Rica et la Tunisie ont réalisé des avancées significatives dans la promotion de la participation politique des femmes. Ces réussites soulignent l’importance des politiques inclusives, des réformes législatives et de la sensibilisation continue pour parvenir à une représentation équilibrée des sexes dans les institutions démocratiques. Cependant, des défis persistent à l’échelle mondiale, et la poursuite des efforts en faveur de l’égalité des sexes demeure essentielle pour créer des sociétés véritablement inclusives et démocratiques.

Plus de connaissances

Dans le contexte de la participation des femmes au sein des parlements, il convient d’approfondir divers aspects, tels que les mécanismes institutionnels, les politiques publiques, les obstacles persistants, et les implications sociétales de cette évolution. Examinesons de manière plus approfondie les dynamiques sous-jacentes qui contribuent à la représentation des femmes dans les parlements, en se basant sur les exemples mentionnés précédemment.

La Suède, en tant que pionnière dans la promotion de l’égalité des sexes, a mis en œuvre des politiques audacieuses pour garantir la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de son parlement. Un élément clé de cette approche est l’utilisation de quotas de genre, une mesure visant à garantir une répartition égale des sièges entre les sexes. Ces quotas peuvent être contraignants, spécifiant un pourcentage minimum de sièges réservés aux femmes, ou incitatifs, offrant des avantages aux partis politiques respectant la parité.

La Finlande, quant à elle, a adopté des pratiques similaires pour accroître la représentation féminine. Cependant, le pays a également mis en place des politiques de conciliation travail-famille afin de faciliter la participation des femmes à la vie politique. Des mesures telles que les congés parentaux généreux et les services de garde d’enfants accessibles ont contribué à créer un environnement propice à l’engagement politique des femmes, levant certains des obstacles structurels qui entravent leur participation.

L’Islande, en plus de la mise en place de quotas de genre, a également cultivé une culture politique inclusive. La société islandaise a favorisé une approche égalitaire dès les premiers stades de la démocratie, contribuant ainsi à la normalisation de la participation politique des femmes. Cette culture inclusive s’exprime également par la reconnaissance de l’égalité des droits et des opportunités dans d’autres domaines de la vie, renforçant ainsi la présence des femmes dans les institutions politiques.

Dans le contexte sud-africain, la représentation des femmes au parlement a été influencée par des facteurs historiques. Après la fin de l’apartheid, la nouvelle constitution de l’Afrique du Sud a expressément promu l’égalité des sexes, établissant une base juridique solide pour la participation des femmes à la vie politique. Cependant, malgré ces avancées, des défis subsistent, tels que la persistance de stéréotypes de genre et les inégalités socio-économiques qui peuvent entraver l’accès des femmes à la sphère politique.

En Amérique du Sud, le Costa Rica a adopté une approche multifacette pour promouvoir la participation des femmes au parlement. Des programmes de sensibilisation et d’éducation ont été mis en place pour encourager les femmes à s’impliquer dans la politique. De plus, des réformes électorales ont été entreprises pour garantir une représentation équitable des femmes au sein des partis politiques, ce qui a contribué à accroître leur présence au parlement.

Dans le monde arabe, la Tunisie a connu une transformation significative après la révolution de 2011. La nouvelle constitution a consacré la parité homme-femme dans les instances élues. Les partis politiques ont été encouragés à inclure un nombre égal d’hommes et de femmes sur leurs listes électorales, renforçant ainsi la représentation des femmes au parlement. Cependant, malgré ces progrès, des défis subsistent, notamment en matière de changement culturel et de lutte contre les stéréotypes de genre profondément enracinés.

Au-delà des exemples spécifiques, il est crucial de reconnaître que la représentation des femmes au parlement n’est pas seulement une question de quotas et de politiques formelles. Cela découle également de changements culturels et sociaux plus profonds. L’éducation joue un rôle central dans la transformation des perceptions et des attitudes envers le rôle des femmes en politique. Promouvoir une éducation inclusive qui valorise l’égalité des sexes contribue à créer une base solide pour une participation politique équilibrée.

De plus, la création d’un environnement politique inclusif nécessite une sensibilisation continue et des efforts pour éliminer les obstacles systémiques. Cela englobe la lutte contre la discrimination de genre, la promotion de modèles féminins en politique, et la remise en question des normes sociales qui limitent la participation des femmes.

En conclusion, la représentation des femmes au parlement est le résultat d’une combinaison de politiques spécifiques, de mécanismes institutionnels, et de changements culturels profonds. Les exemples de pays tels que la Suède, la Finlande, l’Islande, l’Afrique du Sud, le Costa Rica et la Tunisie illustrent diverses approches qui ont conduit à une participation plus équilibrée des femmes en politique. Cependant, il reste des défis à relever à l’échelle mondiale, exigeant une action continue pour garantir une représentation égale et significative des femmes dans les institutions démocratiques.

mots clés

Les mots-clés de cet article sont la représentation des femmes, parlement, égalité des sexes, quotas de genre, participation politique, obstacles, culture politique, éducation inclusive, stéréotypes de genre, réformes électorales, diversité, inclusion, et transformation sociale. Chacun de ces termes revêt une importance particulière dans le contexte de la participation politique des femmes et contribue à la compréhension globale de la question.

-

Représentation des femmes : Ce terme fait référence à la présence et à l’influence des femmes dans les institutions politiques, en particulier au sein des parlements.

-

Parlement : Désigne l’organe législatif d’un État, où les représentants du peuple sont élus pour prendre des décisions et légiférer.

-

Égalité des sexes : Représente la recherche d’une équité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de la vie, y compris la sphère politique.

-

Quotas de genre : Mesures qui imposent ou encouragent un certain pourcentage de sièges réservés aux femmes dans les institutions politiques, visant à atteindre une représentation équilibrée.

-

Participation politique : Englobe l’implication des citoyens dans le processus politique, y compris le droit de vote et la prise de décision au sein des institutions gouvernementales.

-

Obstacles : Désigne les barrières ou les défis qui peuvent entraver la participation politique des femmes, tels que les stéréotypes de genre, la discrimination, ou les inégalités socio-économiques.

-

Culture politique : Englobe les valeurs, normes, et comportements qui caractérisent la participation politique dans une société donnée.

-

Éducation inclusive : Implique la mise en place de systèmes éducatifs qui promeuvent l’égalité des sexes et sensibilisent à l’importance de la participation des femmes en politique.

-

Stéréotypes de genre : Idées préconçues ou croyances sur les rôles et comportements attendus des hommes et des femmes, pouvant influencer négativement la participation des femmes en politique.

-

Réformes électorales : Changements apportés aux systèmes électoraux pour encourager une représentation plus équitable des femmes, souvent par le biais de lois et de réglementations.

-

Diversité : Représente la variété des caractéristiques et des perspectives au sein d’un groupe, visant à inclure différentes voix et expériences.

-

Inclusion : Implique la création d’un environnement où toutes les personnes, indépendamment de leur genre, se sentent valorisées et ont des opportunités égales de participer.

-

Transformation sociale : Processus de changement profond dans les attitudes, les valeurs et les structures de la société, souvent nécessaire pour atteindre une représentation équitable des sexes.

Chacun de ces termes est interconnecté, formant un ensemble complexe de facteurs qui influencent la participation politique des femmes. Les quotas de genre, par exemple, peuvent être une réponse politique directe aux obstacles structurels, tandis que la transformation sociale nécessite un changement plus profond dans les mentalités et les normes culturelles pour créer un environnement politique véritablement inclusif. En outre, l’éducation inclusive est essentielle pour remédier aux stéréotypes de genre et favoriser la participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance. En comprenant ces termes clés, on peut appréhender de manière plus holistique les enjeux liés à la représentation des femmes dans les parlements à l’échelle mondiale.