L’acquisition et la possession d’armes nucléaires sont des sujets d’une importance cruciale dans le paysage géopolitique mondial. À ce jour, plusieurs nations ont développé et détenu des armes nucléaires, marquant ainsi leur statut en tant que puissances nucléaires. Il est essentiel de comprendre les implications politiques, économiques et stratégiques liées à la possession de telles armes.

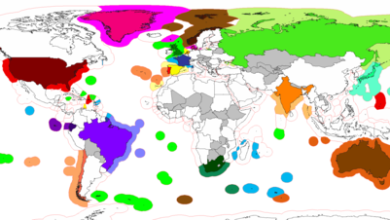

Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies sont reconnus comme des États dotés d’armes nucléaires. Ces nations sont la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Elles sont également parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en tant qu’États dotés d’armes nucléaires, tandis que les autres États sont considérés comme des États non dotés d’armes nucléaires.

Les États-Unis ont été les pionniers dans le développement de l’arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils ont utilisé ces armes de manière dévastatrice contre les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Depuis lors, les États-Unis ont maintenu un arsenal nucléaire important et ont joué un rôle majeur dans la prolifération nucléaire mondiale.

La Russie, en tant qu’héritière de l’arsenal nucléaire soviétique, est également une puissance nucléaire majeure. Elle a hérité de l’expertise et des capacités nucléaires de l’Union soviétique après sa dissolution en 1991. La Russie et les États-Unis ont longtemps été les deux principaux acteurs dans le domaine nucléaire, bien que d’autres nations aient progressivement rejoint le club restreint des puissances nucléaires.

La Chine, troisième membre permanent du Conseil de sécurité, a développé son programme nucléaire au cours des dernières décennies. Initialement, la Chine a adopté une politique de dissuasion minimale, affirmant qu’elle n’utiliserait jamais d’armes nucléaires en premier. Cependant, elle a renforcé son arsenal nucléaire au fil des ans, cherchant à garantir sa sécurité nationale.

La France, en tant qu’acteur nucléaire indépendant, a maintenu un programme nucléaire civil et militaire distinct. Elle considère ses forces nucléaires comme un élément essentiel de sa dissuasion stratégique et de sa posture de défense nationale. La dissuasion nucléaire est au cœur de la doctrine de défense française.

Le Royaume-Uni, en tant que partenaire historique des États-Unis, a également développé ses propres armes nucléaires. Il possède un sous-marin nucléaire stratégique en patrouille constante, assurant une capacité de dissuasion continue. Le Royaume-Uni, comme la France, considère la dissuasion nucléaire comme un moyen de protéger ses intérêts nationaux.

Outre les cinq États dotés d’armes nucléaires reconnus par le TNP, d’autres nations ont choisi de développer leurs propres programmes nucléaires. L’Inde, par exemple, n’a pas signé le TNP et a mené son premier essai nucléaire en 1974. L’Inde justifie sa possession d’armes nucléaires comme une nécessité pour sa sécurité face à des menaces potentielles.

Le Pakistan, voisin de l’Inde, a également développé des armes nucléaires en réponse aux avancées nucléaires de l’Inde. Cette rivalité nucléaire entre l’Inde et le Pakistan soulève des préoccupations quant à la stabilité de la région, étant donné les tensions historiques entre ces deux nations.

Israël est un cas particulier en ce qui concerne les armes nucléaires. Bien qu’Israël ne confirme ni ne nie détenir des armes nucléaires, il est largement reconnu que le pays possède un arsenal nucléaire. Israël a adopté une politique d’ambiguïté nucléaire, refusant de dévoiler officiellement la nature et l’étendue de son programme nucléaire.

D’autres nations ont tenté de développer des capacités nucléaires par le passé, mais ont abandonné leurs programmes. L’Afrique du Sud, par exemple, a démantelé son arsenal nucléaire dans les années 1990, devenant ainsi le premier et le seul État à renoncer volontairement aux armes nucléaires qu’il avait développées.

Le Kazakhstan, l’Ukraine et la Biélorussie ont également abandonné leurs armes nucléaires après l’effondrement de l’Union soviétique, choisissant de se défaire de leur statut nucléaire en échange de garanties de sécurité.

En résumé, le paysage des puissances nucléaires est complexe et dynamique, avec plusieurs acteurs jouant un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre stratégique mondial. Les enjeux liés à la possession d’armes nucléaires demeurent au cœur des débats internationaux sur la sécurité et la stabilité, soulignant l’importance continue de la diplomatie et des efforts visant à prévenir la prolifération nucléaire.

Plus de connaissances

Dans le contexte complexe des armes nucléaires, il est impératif d’explorer davantage les implications géopolitiques, les traités internationaux et les efforts visant à prévenir la prolifération nucléaire.

Les armes nucléaires, en raison de leur potentiel destructeur massif, ont façonné les relations internationales depuis leur émergence. Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), entré en vigueur en 1970, est un instrument majeur visant à prévenir la propagation des armes nucléaires et à favoriser la coopération dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

Le TNP distingue les États en deux catégories principales : les États dotés d’armes nucléaires (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et les États non dotés d’armes nucléaires. Les États non dotés d’armes nucléaires s’engagent à ne pas chercher ou à acquérir ces armes, tandis que les États dotés d’armes nucléaires s’engagent à œuvrer de bonne foi vers le désarmement nucléaire.

Cependant, l’efficacité du TNP a été critiquée par certains pays non dotés d’armes nucléaires, qui estiment que les États dotés ne progressent pas suffisamment vers le désarmement. Les discussions au sein de la communauté internationale sur la révision du TNP et sur de nouvelles approches visant à renforcer le régime de non-prolifération sont en cours.

Le concept de désarmement nucléaire total a également gagné du terrain. Des mouvements tels que la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) ont joué un rôle crucial en sensibilisant à l’impact humanitaire des armes nucléaires. En 2017, l’ICAN a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à promouvoir le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).

Le TIAN, adopté en 2017, est un traité distinct du TNP qui vise à interdire totalement les armes nucléaires. Cependant, il n’est pas entré en vigueur car il n’a pas encore été ratifié par un nombre suffisant de pays dotés d’armes nucléaires et de pays qui dépendent de la dissuasion nucléaire.

Outre ces traités, d’autres initiatives cherchent à promouvoir la transparence et la confiance entre les nations nucléaires. Les accords de réduction des armes stratégiques entre les États-Unis et la Russie, tels que le Traité New START, visent à limiter le nombre d’armes nucléaires déployées.

Cependant, le paysage nucléaire est également marqué par des défis persistants. Les tensions entre les États dotés d’armes nucléaires, les risques de prolifération et les préoccupations liées à la sécurité nucléaire posent des défis complexes. La Corée du Nord, par exemple, a continué de défier les normes internationales en développant son programme nucléaire malgré les sanctions et les pressions diplomatiques.

Les questions de cybersécurité liées aux systèmes de commandement et de contrôle nucléaires ajoutent une dimension nouvelle et complexe à la sécurité nucléaire. La nécessité de garantir que les armes nucléaires restent sous un contrôle sûr et fiable dans un monde de plus en plus connecté est une préoccupation croissante.

Enfin, le défi du désarmement nucléaire concerne également les engagements financiers. La modernisation des arsenaux nucléaires par certaines puissances nucléaires soulève des questions sur l’engagement en faveur du désarmement, alors que les ressources pourraient être consacrées à des priorités humanitaires mondiales.

En conclusion, le paysage nucléaire mondial est complexe et en constante évolution. Les traités internationaux, tels que le TNP et le TIAN, ainsi que les accords bilatéraux, jouent un rôle essentiel dans la régulation et la limitation des armes nucléaires. Cependant, des défis persistants, tels que la prolifération, les tensions géopolitiques et les nouvelles menaces, nécessitent une coopération internationale continue pour promouvoir la paix et la sécurité mondiales. La question nucléaire demeure une préoccupation majeure pour la communauté internationale, soulignant l’importance de la diplomatie, du dialogue et de la recherche de solutions équilibrées pour aborder ces enjeux complexes.

mots clés

Les mots-clés de cet article comprennent :

-

Armes nucléaires :

- Explication : Les armes nucléaires sont des dispositifs explosifs basés sur des réactions nucléaires, libérant une quantité énorme d’énergie. Leur possession a des implications significatives sur la sécurité mondiale et les relations internationales.

-

Prolifération nucléaire :

- Explication : La prolifération nucléaire se réfère à la diffusion ou à l’expansion des armes nucléaires à d’autres nations au-delà de celles qui les possèdent déjà. Cela soulève des préoccupations sur la stabilité mondiale et la possibilité d’utilisation non autorisée.

-

Conseil de sécurité des Nations unies :

- Explication : Le Conseil de sécurité est un organe de l’ONU chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales. Ses cinq membres permanents sont des puissances nucléaires reconnues.

-

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) :

- Explication : Le TNP est un traité international visant à prévenir la propagation des armes nucléaires et à encourager la coopération pacifique dans l’utilisation de l’énergie nucléaire.

-

Dissuasion nucléaire :

- Explication : La dissuasion nucléaire est la stratégie selon laquelle la possession d’armes nucléaires dissuade les adversaires potentiels d’agir de manière hostile, en raison de la menace de représailles nucléaires.

-

Traités de réduction des armes :

- Explication : Ces traités, tels que le Traité New START, cherchent à limiter le nombre d’armes nucléaires déployées par les grandes puissances, favorisant ainsi la stabilité stratégique.

-

Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) :

- Explication : Le TIAN est un traité qui vise à interdire complètement les armes nucléaires. Bien qu’il ait été adopté, il n’est pas encore entré en vigueur en raison du manque de ratifications par certaines puissances nucléaires.

-

ICAN (Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires) :

- Explication : L’ICAN est une organisation qui plaide en faveur de l’abolition des armes nucléaires et a été récompensée par le prix Nobel de la paix en 2017.

-

Désarmement nucléaire :

- Explication : Le désarmement nucléaire implique la réduction et éventuellement l’élimination des stocks d’armes nucléaires, reflétant un engagement envers la paix mondiale et la sécurité.

-

Cybersécurité nucléaire :

- Explication : La cybersécurité nucléaire concerne la protection des systèmes informatiques liés aux armes nucléaires, minimisant les risques d’interférence non autorisée.

-

Corée du Nord :

- Explication : La Corée du Nord est un exemple de pays défiant les normes internationales en développant un programme nucléaire malgré les pressions diplomatiques et les sanctions.

-

Modernisation des arsenaux nucléaires :

- Explication : Certains pays nucléaires investissent dans la modernisation de leurs arsenaux, suscitant des préoccupations quant à leur engagement envers le désarmement.

-

Risques de prolifération :

- Explication : Les risques de prolifération concernent la possibilité que des armes nucléaires ou des technologies nucléaires tombent entre de mauvaises mains, augmentant ainsi les menaces pour la sécurité mondiale.

-

Tensions géopolitiques :

- Explication : Les tensions géopolitiques entre les puissances nucléaires et les nations aspirant à acquérir des armes nucléaires peuvent influencer la stabilité mondiale.

-

Ambiguïté nucléaire :

- Explication : Certains États, comme Israël, adoptent une politique d’ambiguïté nucléaire, ne confirmant ni ne niant la possession d’armes nucléaires.

-

Engagements financiers :

- Explication : Les engagements financiers concernent les ressources allouées au développement, à la maintenance et à la modernisation des arsenaux nucléaires au détriment d’autres priorités humanitaires.

Ces mots-clés capturent les aspects essentiels liés aux armes nucléaires, à leur régulation, aux défis associés et aux initiatives visant à promouvoir la paix et la sécurité mondiale. Chacun d’entre eux contribue à la compréhension de la complexité du paysage nucléaire actuel.