La reconnaissance d’Israël en tant qu’État indépendant est un sujet complexe qui s’inscrit au cœur des relations internationales et de la géopolitique. Depuis la déclaration d’indépendance d’Israël en 1948, un certain nombre de pays ont officiellement reconnu son existence en tant qu’entité souveraine. Cependant, il est crucial de noter que la reconnaissance d’Israël varie considérablement d’un pays à l’autre, et les raisons derrière ces positions peuvent être politiques, historiques, religieuses, ou résulter de facteurs géostratégiques.

Il est important de comprendre que cette reconnaissance peut être évolutive, avec des pays ajustant leur position au fil du temps en réponse à des développements régionaux ou internationaux. Certains États ont établi des relations diplomatiques complètes avec Israël, tandis que d’autres ont opté pour une reconnaissance plus limitée ou ont choisi de ne pas reconnaître Israël du tout.

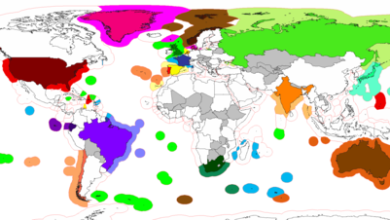

Parmi les pays qui ont officiellement reconnu Israël, on trouve des États européens, américains, africains, asiatiques et d’autres régions du monde. Les motivations derrière ces reconnaissances peuvent être variées. Certains pays ont basé leur reconnaissance sur des considérations morales, notamment le droit à l’autodétermination. D’autres ont établi des liens avec Israël en raison de leurs intérêts économiques, technologiques, ou sécuritaires communs.

En Europe, plusieurs pays ont reconnu Israël dès ses premières années d’existence, notamment la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ces relations ont évolué au fil des décennies, avec des hauts et des bas dus aux développements au Moyen-Orient et aux efforts de paix.

En Amérique du Nord, les États-Unis ont été parmi les premiers à reconnaître Israël et sont souvent considérés comme son allié le plus proche. Le Canada et d’autres nations de la région ont également établi des relations avec Israël, bien que des opinions divergentes existent au sein de la société et des gouvernements.

En Afrique, certains pays ont établi des liens avec Israël dès les premières années suivant son établissement. Cependant, certains États ont rompu ces relations en réponse à des pressions régionales ou internationales, notamment lors des conflits au Moyen-Orient.

En Asie, divers pays ont reconnu Israël, notamment l’Inde, le Japon et la Chine. Les motivations de ces reconnaissances peuvent être complexes et dépendent souvent des intérêts géopolitiques spécifiques de chaque pays.

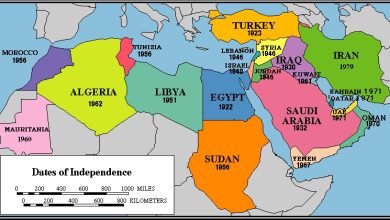

Il est également important de mentionner que de nombreux pays arabes et musulmans ne reconnaissent pas Israël en tant qu’État indépendant. Les relations entre Israël et certains pays arabes ont connu des évolutions significatives au fil du temps, avec des accords de paix historiques, tels que les accords de Camp David entre Israël et l’Égypte en 1978, et les accords d’Oslo entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine en 1993.

Certains pays, en particulier ceux du mouvement du Non-alignement, ont adopté une position de non-reconnaissance d’Israël en solidarité avec la cause palestinienne et en réponse aux conflits qui ont marqué la région. Cependant, des changements de position peuvent survenir, comme cela a été le cas avec la normalisation récente des relations entre Israël et certains États arabes.

En résumé, la reconnaissance d’Israël en tant qu’État indépendant est un sujet complexe et dynamique, façonné par une multitude de facteurs politiques, historiques et géostratégiques. Les relations internationales sont sujettes à des changements, et la compréhension de la position de chaque pays nécessite une analyse approfondie de son contexte spécifique.

Plus de connaissances

La question de la reconnaissance d’Israël en tant qu’État indépendant s’inscrit dans le cadre plus large du conflit israélo-palestinien, un différend complexe et profondément enraciné qui remonte au début du XXe siècle. L’établissement d’Israël en 1948 a été un tournant majeur, entraînant des conséquences régionales et internationales significatives.

Le processus de reconnaissance d’Israël a été influencé par divers facteurs, notamment l’héritage colonial, les aspirations nationales, les intérêts stratégiques et les considérations religieuses. La Déclaration Balfour en 1917, émise par le Royaume-Uni, a été un élément clé précurseur, affirmant le soutien britannique à l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine. Cependant, ce soutien a également suscité des tensions avec la population arabe locale.

Après la Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste, l’idée d’un État juif a gagné une légitimité internationale accrue, conduisant à la résolution de l’ONU de 1947 préconisant le partage de la Palestine en deux États distincts, l’un juif et l’autre arabe. Israël a déclaré son indépendance en 1948, déclenchant une guerre avec les pays arabes voisins qui s’opposaient à sa création. La fin de cette guerre a donné lieu à des frontières redessinées, avec des zones sous administration israélienne, jordanienne et égyptienne.

La reconnaissance d’Israël a été un processus gradué, avec certains pays adoptant une position favorable dès les premières années, tandis que d’autres ont pris plus de temps pour établir des relations officielles. Les pays occidentaux, en particulier les membres de l’Union européenne, ont généralement reconnu Israël assez tôt dans son existence. La France, par exemple, a établi des relations diplomatiques dès 1949.

Les États-Unis ont également joué un rôle crucial en reconnaissant rapidement Israël et en devenant l’un de ses principaux alliés. Cette relation étroite a influencé de nombreux autres pays à suivre la reconnaissance américaine. Cependant, les positions varient, même parmi les alliés traditionnels d’Israël. Certains pays, bien qu’ils entretiennent des relations diplomatiques, n’ont pas reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël en raison des préoccupations liées au statut de la ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes.

En Afrique, plusieurs pays ont également reconnu Israël dans les premières années, mais cette dynamique a changé au fil du temps. Certains États africains ont rompu leurs liens diplomatiques avec Israël dans les années 1970, en signe de solidarité avec la cause palestinienne et en réponse aux pressions régionales.

En Asie, les relations avec Israël ont évolué de manière diverse. L’Inde, par exemple, a établi des liens avec Israël dans les années 1990, se concentrant sur la coopération dans des domaines tels que la défense, la technologie et l’agriculture. La Chine, bien que n’ayant pas de relations officielles pendant de nombreuses années, a depuis développé des liens économiques avec Israël.

L’une des dynamiques les plus complexes concerne les pays arabes et musulmans. La Ligue arabe a adopté une position de non-reconnaissance collective d’Israël pendant de nombreuses années. Cependant, des développements récents ont remis en question cette approche. Certains pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël, un changement notable étant les accords d’Abraham de 2020, qui ont vu les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc normaliser leurs relations avec Israël.

Ces accords ont été salués comme des étapes significatives vers la stabilisation de la région, bien qu’ils aient également suscité des controverses et des critiques. Certains estiment que ces accords ont été conclus sans tenir compte des préoccupations palestiniennes, tandis que d’autres voient en eux une opportunité de promouvoir la paix et la coopération régionale.

En conclusion, la reconnaissance d’Israël est une question complexe qui transcende les frontières géographiques et les affiliations religieuses. Les motivations derrière la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’Israël sont variées et reflètent les réalités politiques, historiques et géostratégiques de chaque pays. Les évolutions récentes, avec des changements dans les relations entre Israël et certains pays arabes, illustrent la fluidité de cette question et la nécessité d’une approche nuancée pour comprendre les dynamiques complexes qui la sous-tendent.

mots clés

Mots-clés de l’article :

-

Reconnaissance d’Israël :

- Explication : La reconnaissance d’Israël fait référence à l’acceptation officielle de l’État d’Israël en tant qu’entité souveraine par d’autres nations. Cela peut impliquer l’établissement de relations diplomatiques, la représentation mutuelle et la coopération dans divers domaines.

- Interprétation : La reconnaissance d’Israël a des implications profondes sur les relations internationales et est souvent liée aux développements dans le conflit israélo-palestinien. C’est un indicateur important des relations bilatérales et des positions géopolitiques des pays concernés.

-

Conflit israélo-palestinien :

- Explication : Le conflit israélo-palestinien est un différend territorial et politique entre Israël et les Palestiniens, centré sur la question des frontières, des réfugiés, de Jérusalem et d’autres problématiques liées à l’autodétermination.

- Interprétation : Ce conflit prolongé a des répercussions profondes au Moyen-Orient et au-delà. Il est essentiel pour comprendre les enjeux régionaux, les relations internationales et les positions des différents acteurs impliqués.

-

Déclaration Balfour :

- Explication : Émise en 1917 par le gouvernement britannique, la Déclaration Balfour exprimait le soutien à l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine, alors sous domination ottomane.

- Interprétation : La Déclaration Balfour est un élément clé du contexte historique menant à la création d’Israël. Elle a façonné les aspirations nationales et les revendications territoriales qui ont suivi.

-

Résolution de l’ONU de 1947 :

- Explication : La résolution 181 de l’ONU, adoptée en 1947, recommandait le partage de la Palestine en deux États indépendants, l’un juif et l’autre arabe, avec Jérusalem sous administration internationale.

- Interprétation : Cette résolution a été un moment clé dans la formation d’Israël et a influencé le tracé des frontières, contribuant ainsi aux tensions et aux conflits ultérieurs.

-

Accords d’Abraham :

- Explication : Les accords d’Abraham, conclus en 2020, ont vu la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

- Interprétation : Ces accords ont été salués comme des avancées vers la stabilité régionale, mais ont également suscité des débats en raison de leurs implications pour la question palestinienne et de leur impact sur les alliances traditionnelles au Moyen-Orient.

-

Non-reconnaissance collective de la Ligue arabe :

- Explication : Certains pays arabes ont maintenu une position de non-reconnaissance collective d’Israël, en signe de solidarité avec la cause palestinienne.

- Interprétation : Cette position reflète l’importance de la question palestinienne dans la politique régionale arabe et a été un facteur influent dans les relations entre Israël et le monde arabe.

-

Normalisation des relations :

- Explication : La normalisation des relations entre les pays implique le rétablissement de liens diplomatiques et économiques, souvent après une période de tensions ou de conflits.

- Interprétation : La normalisation des relations avec Israël, comme observé dans les accords d’Abraham, peut indiquer un changement dans les dynamiques régionales et les priorités nationales des pays arabes impliqués.

Ces mots-clés offrent une base pour comprendre les multiples dimensions de la reconnaissance d’Israël et des développements associés au conflit israélo-palestinien. Ils éclairent les dynamiques historiques, politiques et géopolitiques qui ont façonné les relations internationales dans la région au fil du temps.