Le diagnostic de l’anémie : Une approche complète et détaillée

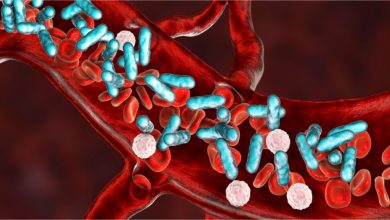

L’anémie est une condition clinique caractérisée par une diminution du nombre de globules rouges ou de l’hémoglobine dans le sang, ce qui réduit la capacité du sang à transporter l’oxygène vers les organes et les tissus. Cette affection peut avoir diverses causes et se manifester par une variété de symptômes, allant de la fatigue excessive à des complications plus graves si elle n’est pas diagnostiquée et traitée à temps. Le diagnostic de l’anémie est un processus multidimensionnel qui repose sur une combinaison d’examens cliniques, de tests de laboratoire et parfois d’examens complémentaires. Cet article propose une analyse détaillée des différentes étapes du diagnostic de l’anémie, y compris les tests diagnostiques, les classifications des types d’anémie et les approches modernes pour une gestion efficace de cette maladie.

Les symptômes de l’anémie

Avant de se pencher sur les méthodes diagnostiques, il est essentiel de comprendre les symptômes de l’anémie. Bien que ces symptômes varient en fonction de la gravité de la condition et de sa cause sous-jacente, les signes les plus courants incluent :

- Fatigue générale : Les personnes atteintes d’anémie se sentent souvent fatiguées et épuisées, même après un repos suffisant.

- Pâleur de la peau et des muqueuses : En raison de la réduction du nombre de globules rouges, la peau peut paraître plus pâle, notamment au niveau du visage et des paumes des mains.

- Essoufflement et palpitations : L’effort physique peut entraîner une sensation d’essoufflement et des battements de cœur accélérés.

- Maux de tête et vertiges : Le manque d’oxygène dans le cerveau peut provoquer des douleurs et des étourdissements.

- Froid dans les extrémités : Les mains et les pieds peuvent devenir froids en raison de la circulation sanguine insuffisante.

Il est crucial de noter que ces symptômes ne sont pas spécifiques à l’anémie et peuvent également être présents dans d’autres affections. C’est pourquoi un diagnostic précis est nécessaire pour confirmer la présence d’anémie et en déterminer la cause exacte.

Étapes du diagnostic de l’anémie

Le diagnostic de l’anémie repose sur une série de tests médicaux et d’investigations. Ces examens sont conçus pour mesurer la quantité de globules rouges, la concentration en hémoglobine, ainsi que d’autres paramètres sanguins et physiopathologiques.

1. Examen clinique et anamnèse

La première étape du diagnostic de l’anémie commence par une évaluation clinique minutieuse. Le médecin commencera par prendre l’historique médical du patient, en s’intéressant aux antécédents familiaux d’anémie, à des maladies sous-jacentes potentielles, à l’alimentation, à la consommation de médicaments et aux symptômes rapportés. L’examen clinique comprendra également l’observation de signes physiques comme la pâleur, l’aspect des muqueuses (conjonctives) et la mesure du rythme cardiaque, entre autres.

2. Bilan sanguin de base (numération formule sanguine)

L’un des tests diagnostiques les plus importants pour confirmer l’anémie est la numération formule sanguine (NFS), un test de laboratoire qui mesure plusieurs paramètres du sang, dont :

- Le nombre de globules rouges : Une diminution du nombre de globules rouges est une caractéristique clé de l’anémie.

- Le taux d’hémoglobine (Hb) : L’hémoglobine est la protéine des globules rouges qui transporte l’oxygène. Un taux bas est un indicateur direct d’anémie.

- Hématocrite (Ht) : Ce test mesure le pourcentage de globules rouges dans le volume total de sang. Un faible taux peut également signaler une anémie.

- Les indices érythrocytaires : Ces indices (comme le volume corpusculaire moyen (VGM), la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH), et la teneur moyenne en hémoglobine (HCM)) aident à classer l’anémie en fonction de la taille et de la concentration en hémoglobine des globules rouges.

3. Tests de réticulocytes

Les réticulocytes sont des globules rouges immatures. La mesure de leur nombre dans le sang peut aider à déterminer si la moelle osseuse réagit correctement à l’anémie en produisant plus de globules rouges. Un taux élevé de réticulocytes peut suggérer une anémie régénérative, où la moelle osseuse est stimulée pour compenser la perte de globules rouges, tandis qu’un faible taux indique une production insuffisante de globules rouges.

4. Bilan ferrique et tests biochimiques

Les tests biochimiques jouent également un rôle essentiel dans le diagnostic de l’anémie. Le bilan ferrique permet de mesurer différents paramètres liés au métabolisme du fer, notamment :

- La ferritine sérique : Un faible taux de ferritine est indicatif d’une carence en fer.

- Le fer sérique : Ce test mesure la quantité de fer circulant dans le sang.

- La capacité totale de fixation du fer (CTFF) : Ce test évalue la capacité du sang à transporter le fer.

- La saturation de la transferrine : Il mesure le pourcentage de la transferrine (une protéine de transport du fer) qui est effectivement lié au fer.

En plus du bilan ferrique, des tests supplémentaires pour évaluer la fonction rénale, la fonction hépatique et les niveaux de vitamine B12 ou d’acide folique peuvent être nécessaires, surtout si une carence nutritionnelle est suspectée.

5. Examen de la moelle osseuse

Dans certains cas, un examen de la moelle osseuse peut être nécessaire pour diagnostiquer certaines causes d’anémie, notamment les anémies d’origine médullaire (telles que les aplasies médullaires ou les leucémies). Ce test invasif consiste à prélever un échantillon de moelle osseuse à l’aide d’une aiguille fine, généralement au niveau du sternum ou de la crête iliaque.

Classification des anémies

L’anémie peut être classée selon plusieurs critères, principalement en fonction de la taille des globules rouges (macrocytose, microcytose) ou de la cause sous-jacente.

1. Anémie ferriprive

C’est l’un des types d’anémie les plus courants, causé par une carence en fer, un composant essentiel de l’hémoglobine. Cette anémie est souvent due à des pertes sanguines (par exemple, règles abondantes, ulcères digestifs, etc.) ou à une absorption insuffisante de fer par l’intestin.

2. Anémie mégaloblastique

Cette forme d’anémie est causée par une carence en vitamine B12 ou en acide folique, qui sont nécessaires à la production de globules rouges. Les globules rouges deviennent anormalement gros (macrocytaires) et immatures.

3. Anémie hémolytique

Elle résulte de la destruction prématurée des globules rouges. Cette destruction peut être due à des facteurs externes (comme les infections, les médicaments, les maladies auto-immunes) ou à des anomalies génétiques des globules rouges.

4. Anémie de la maladie chronique

Les maladies chroniques, comme les infections de longue durée, les maladies rénales chroniques, ou les cancers, peuvent interférer avec la production normale de globules rouges et entraîner une anémie.

5. Anémie aplasique

C’est une forme rare mais grave d’anémie où la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de globules rouges, souvent en raison de facteurs auto-immuns, de médicaments, ou de radiations.

Conclusion

Le diagnostic de l’anémie repose sur un ensemble de tests diagnostiques, y compris l’analyse clinique, les examens sanguins, et parfois des investigations plus approfondies pour identifier la cause sous-jacente. Il est essentiel de diagnostiquer correctement l’anémie, car le traitement approprié varie selon son origine. Un suivi médical rigoureux est nécessaire pour éviter les complications et améliorer la qualité de vie des patients. En outre, la prévention de l’anémie, par une alimentation équilibrée et un traitement adéquat des maladies sous-jacentes, reste un élément clé dans la gestion de cette affection fréquente.