Différences entre la Déconstruction et le Structuralisme

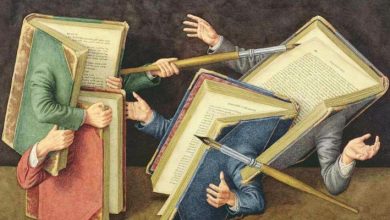

La déconstruction et le structuralisme sont deux courants de pensée qui ont marqué le paysage intellectuel du XXe siècle, particulièrement dans le domaine des sciences humaines et sociales. Bien qu’ils partagent certains points communs, notamment leur réticence à accepter les vérités absolues et leur méfiance envers les récits linéaires, ils diffèrent profondément dans leurs approches et leurs implications théoriques. Cet article vise à explorer les caractéristiques distinctives de chacun de ces mouvements, leur historique, ainsi que leurs contributions respectives à la pensée contemporaine.

I. Origines et Développements Historiques

A. Le Structuralisme

Le structuralisme émerge dans les années 1950 et 1960, influencé par les travaux de linguistes comme Ferdinand de Saussure, qui a introduit l’idée que le langage est un système de signes. Saussure souligne que le sens est généré non pas par les mots eux-mêmes, mais par les relations entre les signes dans une structure donnée. Cette approche structurelle a été appliquée à d’autres domaines, notamment l’anthropologie, la littérature et la psychanalyse, par des penseurs comme Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes et Jacques Lacan.

L’une des caractéristiques majeures du structuralisme est son insistance sur la notion de système. Chaque élément d’un système ne peut être compris que dans le contexte de sa relation avec les autres éléments. Le structuralisme cherche à identifier les structures sous-jacentes qui façonnent les pratiques culturelles et sociales, tout en mettant l’accent sur les règles et les codes qui gouvernent ces structures.

B. La Déconstruction

La déconstruction, quant à elle, est souvent associée au philosophe Jacques Derrida, qui développe ce concept à partir des années 1960. La déconstruction remet en question les fondements du structuralisme en soulignant que les structures sont toujours sujettes à des interprétations multiples et que le sens est toujours instable. Derrida argue que le langage est intrinsèquement paradoxal et qu’il existe toujours un décalage entre le signifiant et le signifié, ce qui rend impossible l’établissement d’un sens définitif.

La déconstruction s’intéresse donc aux contradictions et aux ambiguïtés présentes dans les textes et les discours, révélant les présupposés et les biais qui les sous-tendent. Contrairement au structuralisme, qui vise à déceler les structures fixes, la déconstruction s’efforce d’exposer la fluidité et l’hétérogénéité du sens.

II. Approches Théoriques et Méthodologiques

A. Le Structuralisme : Méthodologie et Application

Le structuralisme repose sur une méthode analytique qui vise à décomposer les éléments d’un système pour en comprendre la logique interne. Par exemple, dans l’analyse littéraire, les structuralistes cherchent à identifier les motifs récurrents, les oppositions binaires (comme le jour/nuit, le bien/mal), et les conventions narratives qui façonnent un texte. Cette approche permet de dégager des lois générales qui régissent le fonctionnement d’un ensemble donné, qu’il s’agisse de mythes, de récits littéraires ou de pratiques culturelles.

En anthropologie, Lévi-Strauss a illustré cette méthode à travers l’analyse des mythes et des rituels, démontrant comment des structures communes sous-tendent des cultures apparemment disparates. L’objectif est de découvrir les principes universels qui organisent la pensée humaine.

B. La Déconstruction : Stratégies et Implications

La déconstruction, en revanche, adopte une approche plus critique et moins systématique. Elle se concentre sur le dévoilement des hiérarchies implicites et des oppositions dans les textes. Par exemple, en déconstructant un texte, un critique peut examiner comment certaines idées sont valorisées au détriment d’autres, révélant ainsi les préjugés et les exclusions qui peuvent en découler. Cela implique une lecture attentive et un questionnement constant des suppositions qui sous-tendent les discours.

Dans la critique littéraire, la déconstruction permet de remettre en question les interprétations traditionnelles et d’ouvrir la voie à des lectures alternatives. Par conséquent, elle est souvent perçue comme une méthode de résistance contre les interprétations autoritaires ou dogmatiques.

III. Concepts Clés et Thématiques

A. Concepts du Structuralisme

- Système de Signes : Le structuralisme s’appuie sur l’idée que le langage fonctionne comme un système de signes où le sens est déterminé par les relations entre les signes.

- Opposition Binaire : Les structuralistes identifient des oppositions binaires comme fondement de la pensée humaine, établissant des catégories comme la nature/culture ou le masculin/féminin.

- Structure et Fonction : L’accent est mis sur l’importance des structures dans la détermination des comportements et des significations.

B. Concepts de la Déconstruction

- Différance : Ce terme, forgé par Derrida, souligne le décalage entre le signifiant et le signifié, ainsi que l’idée que le sens est toujours différé, jamais pleinement présent.

- Aporie : La déconstruction expose les apories, c’est-à-dire les contradictions internes et les impasses dans un discours, révélant ainsi son instabilité.

- Écriture : Pour Derrida, l’écriture est primordiale dans le processus de signification, remettant en question la hiérarchie traditionnelle entre l’oral et l’écrit.

IV. Répercussions et Critiques

A. Impact du Structuralisme

Le structuralisme a eu un impact significatif dans divers domaines, de la linguistique à l’anthropologie, en passant par la critique littéraire. Ses partisans ont été influents dans le développement de théories qui cherchent à établir des lois et des structures universelles. Cependant, il a également été critiqué pour son approche parfois trop déterministe, négligeant les dimensions historiques, culturelles et subjectives de l’expérience humaine.

B. Réactions à la Déconstruction

La déconstruction a suscité un large éventail de réactions. Ses partisans affirment qu’elle ouvre la voie à des analyses plus nuancées et critiques des textes, tandis que ses détracteurs la voient comme un relativisme excessif, menaçant la possibilité de vérités objectives. Certains critiques affirment que la déconstruction peut mener à une impasse, où toute interprétation devient valide, rendant difficile l’établissement de consensus ou de compréhensions partagées.

V. Conclusion

En somme, la déconstruction et le structuralisme représentent deux approches distinctes mais interconnectées au sein des sciences humaines et sociales. Le structuralisme s’efforce d’établir des structures et des systèmes, tandis que la déconstruction remet en question la stabilité et la certitude de ces mêmes structures. Leur dialogue continu enrichit notre compréhension de la culture, du langage et des dynamiques sociales, tout en incitant les penseurs contemporains à naviguer entre la recherche de lois universelles et la reconnaissance de la pluralité des significations. La tension entre ces deux courants demeure essentielle pour aborder les enjeux complexes de notre époque, marquée par la diversité des voix et des interprétations.