Le modèle OSI, acronyme de l’anglais Open Systems Interconnection, représente un cadre conceptuel essentiel pour comprendre et décrire les interactions entre divers protocoles de communication réseau. Cette structure, initialement développée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), vise à standardiser les communications entre les systèmes informatiques, favorisant ainsi l’interopérabilité et la compatibilité entre différents réseaux.

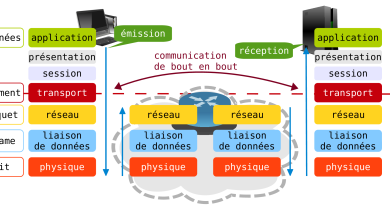

L’importance du modèle OSI réside dans sa capacité à diviser le processus complexe de communication en réseau en sept couches distinctes, chacune assumant des fonctions spécifiques. Ces couches, du bas vers le haut, sont la couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche session, la couche présentation et enfin la couche application. Chacune de ces couches joue un rôle spécifique dans le transfert de données entre les systèmes informatiques.

La première couche, la couche physique, traite des aspects matériels de la communication, tels que les câbles, les connecteurs et les signaux électriques. Elle établit la base physique sur laquelle les autres couches s’appuient. La couche liaison de données, quant à elle, s’occupe de la communication entre les entités voisines sur un même réseau. Elle divise les données en trames et assure la fiabilité de la transmission.

La couche réseau intervient ensuite en traitant l’adressage logique et le routage des paquets de données à travers différents réseaux. Elle est responsable de l’acheminement des données d’un point à un autre à l’échelle mondiale, assurant ainsi une communication transparente. La couche transport gère le transport des données de manière transparente entre les applications des utilisateurs finaux. Elle divise les données en segments, les transmet à la couche réseau, et s’assure de leur livraison correcte.

La couche session est chargée de l’établissement, de la gestion et de la fermeture des sessions entre les applications. Elle coordonne les dialogues entre les systèmes, facilitant ainsi la communication. Ensuite, la couche présentation s’occupe de la traduction, de la compression et du chiffrement des données. Elle garantit que les systèmes en communication comprennent les informations échangées de la même manière.

Enfin, la couche application représente l’interface utilisateur finale, fournissant des services de communication réseau aux applications. C’est au niveau de cette couche que les utilisateurs interagissent directement avec le réseau. En divisant le processus de communication en ces sept couches, le modèle OSI offre une structure modulaire qui facilite le développement, la maintenance et l’extension des réseaux informatiques.

La modularité du modèle OSI présente divers avantages. Tout d’abord, elle simplifie la conception des réseaux en permettant aux ingénieurs de se concentrer sur une couche à la fois. En outre, elle favorise l’interopérabilité en spécifiant clairement les fonctions de chaque couche, permettant ainsi le remplacement ou l’amélioration indépendant de chaque composant. Enfin, cette approche modulaire rend le modèle OSI adapté à une variété de technologies de communication, favorisant ainsi sa pertinence continue dans le domaine des réseaux informatiques.

Chaque couche du modèle OSI interagit avec les couches adjacentes pour permettre le transfert efficace des données. Cette interaction est réglementée par des protocoles spécifiques à chaque couche. Les protocoles définissent les règles et les conventions utilisées pour la communication entre les entités d’une même couche. Par exemple, le protocole TCP (Transmission Control Protocol) opère au niveau de la couche transport, tandis que le protocole IP (Internet Protocol) est associé à la couche réseau.

L’interopérabilité entre les différents systèmes est grandement facilitée par le respect strict des spécifications définies dans chaque couche du modèle OSI. Cela signifie que les fabricants peuvent produire des équipements et des logiciels conformes au modèle OSI, garantissant ainsi la compatibilité et l’interchangeabilité des composants réseau.

En outre, le modèle OSI est souvent utilisé comme base pour l’enseignement et la compréhension des concepts liés aux réseaux informatiques. Son approche conceptuelle et ses sept couches offrent un cadre logique pour aborder les problématiques complexes de communication réseau. Les étudiants et les professionnels du domaine des réseaux trouvent dans le modèle OSI un outil pédagogique précieux pour structurer leurs connaissances et développer leur compréhension des technologies réseau.

En résumé, le modèle OSI occupe une place cruciale dans le domaine des réseaux informatiques en fournissant un cadre conceptuel structuré pour la conception, la mise en œuvre et la compréhension des communications réseau. Ses sept couches modulaires permettent une approche systématique des problèmes liés aux réseaux, favorisant ainsi l’interopérabilité, la flexibilité et la compatibilité des systèmes. En tant que norme internationale, le modèle OSI continue d’être une référence incontournable pour les professionnels du domaine des réseaux informatiques à travers le monde.

Plus de connaissances

Poursuivons notre exploration du modèle OSI en approfondissant les caractéristiques et les fonctions spécifiques de chaque couche, ainsi que les protocoles associés qui rendent possible la communication entre les différentes couches.

La première couche du modèle OSI, la couche physique, revêt une importance capitale en établissant la base matérielle de la communication. Elle définit les aspects concrets tels que les types de câbles, les connecteurs, les signaux électriques et les fréquences radio. Cette couche prend en charge la transmission brute de bits sur un canal de communication physique et se concentre sur des éléments tels que la topologie du réseau, le type de transmission (simplex, half-duplex, full-duplex), et la modulation des signaux.

En ce qui concerne la couche liaison de données, sa principale mission est de rendre la communication fiable entre des nœuds voisins au sein d’un même réseau local. Pour atteindre cet objectif, elle segmente les données en trames, émet des paquets de contrôle pour la gestion d’erreurs et supervise l’accès au support physique, notamment via des mécanismes tels que CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) dans les réseaux Ethernet.

La couche réseau, troisième couche du modèle, opère au niveau logique en gérant l’adressage et le routage des paquets à travers des réseaux différents. Le protocole IP, fonctionnant à cette couche, joue un rôle crucial en assignant des adresses uniques à chaque dispositif sur le réseau et en déterminant les meilleures routes pour acheminer les données. IPv4 (Internet Protocol version 4) et IPv6 (Internet Protocol version 6) sont des exemples de protocoles réseau associés à cette couche.

La couche transport intervient ensuite en garantissant le transport transparent des données entre les applications des utilisateurs finaux. Cette couche se divise en deux protocoles principaux : TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol). Alors que TCP assure une transmission fiable et ordonnée des données, UDP offre une transmission plus rapide mais moins fiable. Le choix entre ces protocoles dépend des exigences spécifiques de l’application.

La couche session, cinquième couche du modèle, est responsable de l’établissement, de la gestion et de la terminaison des sessions de communication. Elle coordonne les dialogues entre les applications, permettant ainsi une communication plus structurée. Des protocoles tels que NetBIOS (Network Basic Input/Output System) et RPC (Remote Procedure Call) opèrent à ce niveau pour faciliter les sessions.

La couche présentation prend en charge la traduction, la compression et le chiffrement des données afin de garantir que les systèmes en communication comprennent les informations échangées de la même manière. Elle sert d’interface entre la couche application et les couches inférieures en traitant les différences de représentation de données entre les systèmes. Des formats tels que JPEG et GIF pour la compression d’images et SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) pour le chiffrement des données sont associés à cette couche.

Enfin, la couche application, dernière couche du modèle, offre une interface utilisateur finale et fournit des services de communication réseau aux applications. Cette couche est directement accessible aux utilisateurs et prend en charge des protocoles tels que HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le World Wide Web, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour le courrier électronique et FTP (File Transfer Protocol) pour le transfert de fichiers.

Il est essentiel de noter que bien que le modèle OSI ait été initialement conçu pour servir de référence conceptuelle, il n’est pas toujours strictement suivi dans la réalité. Certains protocoles de communication peuvent englober plusieurs couches, et dans certaines architectures réseau, des couches peuvent être combinées ou omises. Néanmoins, la structure en sept couches du modèle OSI reste un outil précieux pour comprendre les concepts fondamentaux des réseaux informatiques.

En conclusion, le modèle OSI, avec ses sept couches distinctes, offre un cadre conceptuel puissant pour la conception, la mise en œuvre et la compréhension des réseaux informatiques. Chaque couche joue un rôle spécifique, facilitant la modularité, l’interopérabilité et la compréhension des communications réseau. Les protocoles associés à chaque couche garantissent la cohérence et la fiabilité des échanges d’informations. En continuant à servir de référence dans le domaine des réseaux, le modèle OSI demeure un pilier essentiel pour les ingénieurs, les étudiants et les professionnels cherchant à approfondir leur compréhension des communications réseau à l’échelle mondiale.