Les Mots-Clés de la Vie Aquatique : Une Exploration des Composantes de l’Environnement Aquatique

L’environnement aquatique représente un ensemble complexe de systèmes naturels où l’eau joue un rôle primordial. De l’immensité des océans aux petits cours d’eau des ruisseaux et des lacs, la biodiversité aquatique englobe des milliers d’espèces et d’écosystèmes interconnectés. Cet article se propose d’explorer les diverses composantes de l’environnement aquatique, en détaillant ses éléments principaux, ses différents types et les relations qui existent entre les facteurs abiotiques et biotiques qui le définissent.

1. Les Types d’Environnements Aquatiques

L’environnement aquatique peut être divisé en plusieurs grands types, chacun ayant des caractéristiques distinctes en termes de composition chimique, de température, de luminosité et d’habitat. Nous distinguons principalement deux types d’environnements aquatiques : les milieux d’eau douce et les milieux marins.

1.1. Milieux d’Eau Douce

Les milieux d’eau douce incluent les rivières, les lacs, les étangs et les marécages. Ces environnements se distinguent par une faible salinité (moins de 1 gramme par litre d’eau), contrairement aux milieux marins. Les écosystèmes d’eau douce sont souvent influencés par les activités humaines et sont particulièrement sensibles aux changements climatiques et aux pollutions locales. On y trouve des habitats variés tels que les zones littorales, les zones profondes et les cours d’eau.

1.2. Milieux Marins

Les milieux marins, qui couvrent environ 71 % de la surface terrestre, sont dominés par une concentration élevée de sels dissous, soit environ 35 grammes par litre d’eau. Ces environnements comprennent les océans, les mers, les récifs coralliens et les zones estuariennes. La diversité biologique y est extrêmement riche, car ils sont le foyer de nombreuses espèces marines comme les poissons, les mammifères marins, les crustacés et les algues.

1.3. Milieux Estuariens

Les estuaires sont des zones de transition où l’eau douce des rivières rencontre l’eau salée des océans. Ces environnements sont particulièrement riches en nutriments et servent souvent de pépinières pour de nombreuses espèces marines, car l’eau y est généralement moins salée et plus calme.

2. Composantes Abiotiques de l’Environnement Aquatique

Les facteurs abiotiques représentent les éléments non vivants qui influencent directement les écosystèmes aquatiques. Ces composants sont cruciaux pour déterminer la biodiversité et le fonctionnement des milieux aquatiques. Parmi les plus importants, on retrouve l’eau elle-même, les éléments chimiques dissous, la température, la lumière et la profondeur.

2.1. L’Eau : Le Pilier de la Vie Aquatique

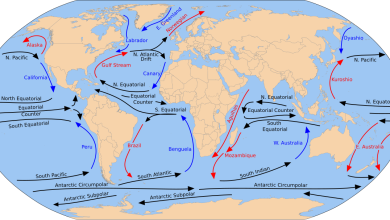

L’eau est la ressource centrale de l’environnement aquatique. Sa qualité, son volume et sa dynamique de circulation influencent fortement les conditions de vie dans les milieux aquatiques. Par exemple, le cycle de l’eau régule les flux d’eau douce et leur interaction avec l’eau salée dans les zones côtières.

2.2. La Température

La température de l’eau joue un rôle fondamental dans la régulation du métabolisme des organismes aquatiques. En effet, les variations thermiques influencent la respiration, la reproduction et l’activité des espèces aquatiques. Par exemple, dans les eaux froides des océans polaires, la vitesse de croissance des organismes marins est plus lente que dans les eaux chaudes des tropiques.

2.3. La Salinité

La salinité est la concentration de sels dissous dans l’eau et est un facteur déterminant qui sépare les écosystèmes d’eau douce des écosystèmes marins. Les variations de salinité influencent directement les espèces qui peuvent y vivre, car certaines sont adaptées à des conditions salines élevées, tandis que d’autres ne survivent que dans des eaux peu salées.

2.4. La Lumière

La pénétration de la lumière dans l’eau détermine la photosynthèse des plantes aquatiques et des algues. Dans les océans, la lumière ne pénètre pas plus de 200 mètres de profondeur, ce qui limite la production primaire dans les zones profondes. La lumière est également un facteur important pour les comportements migratoires de certaines espèces.

2.5. La Profondeur

La profondeur d’un plan d’eau affecte de nombreux aspects écologiques, notamment la température, la lumière et la composition chimique. Les organismes vivant dans les zones profondes des océans ou des lacs font face à des conditions de faible lumière et de pression élevée, ce qui les oblige à développer des adaptations particulières.

3. Composantes Biotiques de l’Environnement Aquatique

Les facteurs biotiques représentent l’ensemble des organismes vivants dans un environnement aquatique. Ces organismes sont interconnectés dans des réseaux trophiques complexes, où les producteurs primaires (comme les plantes aquatiques et les algues) soutiennent les consommateurs (comme les poissons et les carnivores marins).

3.1. Les Producteurs Primaires

Les producteurs primaires sont des organismes capables de synthétiser leur propre nourriture grâce à la photosynthèse. Dans l’environnement aquatique, cela inclut les plantes aquatiques, les algues et les phytoplanctons. Ces organismes sont au sommet de la chaîne alimentaire, produisant l’énergie nécessaire à la survie des consommateurs secondaires.

3.2. Les Consommateurs

Les consommateurs dans les milieux aquatiques comprennent une vaste gamme d’organismes, des petits zooplanctons aux poissons prédateurs et aux mammifères marins. Les poissons, par exemple, peuvent être herbivores (se nourrissant de plantes aquatiques), omnivores (mangeant des plantes et des animaux) ou carnivores (mangeant principalement des poissons ou d’autres animaux aquatiques).

3.3. Les Décomposeurs

Les décomposeurs jouent un rôle clé dans le recyclage des nutriments au sein des écosystèmes aquatiques. Ce groupe inclut les bactéries et les champignons qui dégradent la matière organique morte, libérant ainsi des nutriments dans l’eau, qui sont à leur tour réutilisés par les producteurs primaires.

4. Les Interactions dans l’Environnement Aquatique

L’équilibre de l’écosystème aquatique dépend des interactions complexes entre les éléments abiotiques et biotiques. Ces interactions peuvent être directes ou indirectes et peuvent inclure des chaînes alimentaires, des relations symbiotiques, des cycles de nutriments, ainsi que des impacts humains sur l’environnement.

4.1. Chaînes Alimentaires et Réseaux Trophiques

Les chaînes alimentaires aquatiques décrivent les relations alimentaires entre les différents niveaux trophiques. Dans un lac, par exemple, les phytoplanctons sont consommés par les zooplanctons, qui à leur tour sont mangés par les petits poissons. Ces derniers sont ensuite mangés par des poissons plus gros, créant un réseau alimentaire interconnecté.

4.2. Symbiose et Interactions Mutuelles

Certaines espèces aquatiques développent des relations symbiotiques où les deux partenaires bénéficient de leur interaction. Un exemple en est la relation entre les coraux et les zooxanthelles, des algues unicellulaires. Les coraux fournissent un habitat protégé pour les algues, tandis que les algues effectuent la photosynthèse et fournissent des nutriments aux coraux.

4.3. Impact de l’Homme sur l’Environnement Aquatique

L’humanité a un impact considérable sur les écosystèmes aquatiques, principalement à travers la pollution de l’eau, la surpêche et les changements climatiques. La pollution de l’eau, qu’elle soit chimique, thermique ou plastique, perturbe la qualité de l’eau et menace la biodiversité aquatique. La surpêche, quant à elle, déstabilise les chaînes alimentaires marines, affectant les populations de poissons et d’autres organismes marins.

5. Conclusion

Les environnements aquatiques sont des écosystèmes dynamiques et complexes, soutenus par un réseau d’interactions entre des éléments abiotiques et biotiques. La compréhension de ces systèmes est essentielle non seulement pour préserver la biodiversité aquatique mais aussi pour assurer la gestion durable des ressources en eau. Avec les défis actuels liés à la pollution, aux changements climatiques et à la surexploitation des ressources aquatiques, il devient crucial de prendre des mesures pour protéger ces environnements vitaux pour la planète.