La notion de Zone Économique Exclusive (ZEE) occupe une place centrale dans les dynamiques géopolitiques, économiques et environnementales contemporaines. Depuis l’adoption de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) en 1982, ces espaces maritimes font l’objet d’enjeux multiples, allant de l’exploration des ressources naturelles à la préservation de la biodiversité marine, en passant par les stratégies de défense et de sécurité. L’importance des ZEE pour les États côtiers ne cesse de croître à mesure que les technologies d’exploitation s’affinent et que les rivalités pour l’accès à certaines zones stratégiques s’intensifient. Pour comprendre la hiérarchie de ces zones à l’échelle planétaire, il est indispensable d’aborder leurs fondements juridiques, leurs délimitations, leur rôle dans la croissance bleue et les facteurs qui influent sur leur étendue. L’analyse approfondie qui suit se propose de déployer une perspective globale et détaillée sur le sujet, en exposant successivement les principes historiques et juridiques des ZEE, les principales caractéristiques de leurs ressources, les stratégies économiques et politiques des États, puis le classement mondial des plus grandes zones économiques exclusives.

Dans cette étude, chaque aspect de la question sera abordé de manière précise, en évitant toute redondance inutile, tout en conservant un niveau de détail scientifique adéquat. Ce texte de plus de 15 000 mots propose une exploration exhaustive des tenants et aboutissants relatifs au classement des ZEE, avec des considérations sur l’évolution historique du droit de la mer, les conflits potentiels, la distribution des ressources halieutiques et énergétiques, ainsi que les perspectives futures en matière de gouvernance maritime. À cette fin, un tableau comparatif est inclus pour présenter les données chiffrées des principales puissances maritimes. Des références bibliographiques sont également fournies en fin d’article afin de nourrir la recherche et d’approfondir les points spécifiques évoqués.

1. Contexte historique de la notion de Zone Économique Exclusive

1.1 Premiers jalons du droit de la mer

Les prémices de la réglementation maritime remontent à plusieurs siècles. Au Moyen Âge et à l’époque moderne, la mer était conçue dans un contexte où prévalait la notion de mare liberum (mer libre), popularisée par le juriste Hugo Grotius au XVIIe siècle. Cette conception soutenait l’idée que la mer devait rester un espace ouvert à tous, dans la mesure où il était difficile pour un État de l’exploiter ou de l’occuper en totalité. De l’autre côté du débat, émergèrent des conceptions plus restrictives, qualifiées de mare clausum (mer fermée), prônées par d’autres penseurs juridiques, comme John Selden, qui estimaient possible qu’un État exerce une souveraineté sur certaines étendues maritimes, notamment pour assurer des droits de pêche exclusifs ou contrôler certains couloirs de navigation commerciale.

Au cours des siècles suivants, les puissances maritimes (Espagne, Portugal, Pays-Bas, Angleterre, France, etc.) ont cherché à étendre leur domination sur des zones offshore en justifiant leur autorité par des traités, des droits historiques ou une supériorité navale. La lente évolution des conceptions juridiques a progressivement débouché sur l’idée qu’un État côtier pouvait légitimement exercer sa souveraineté sur une bande de mer attenante à son territoire, d’abord fixée à 3 milles marins, puis élargie au fil du temps. Ce consensus, certes variable selon les États, fut l’embryon des eaux territoriales contemporaines et, par extension, du concept plus vaste de la Zone Économique Exclusive.

1.2 L’émergence de la Zone Économique Exclusive : rôle des conférences internationales

L’idée de consacrer une zone maritime spécifique à l’usage privilégié de l’État côtier a émergé de manière plus formelle à partir des années 1950, alors que le monde entrait dans une phase de multiplication des conférences internationales sur le droit de la mer. Le besoin de clarifier la souveraineté sur les ressources marines s’est accru en raison de la montée en puissance de la pêche industrielle et de l’exploitation pétrolière offshore. La première Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, tenue à Genève en 1958, a permis d’élaborer plusieurs conventions (par exemple sur la mer territoriale et la zone contiguë, sur la haute mer, etc.), mais ne tranchait pas encore de façon définitive la question des zones économiques exclusives.

C’est lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer (1973-1982) qu’a été forgé l’instrument juridique le plus abouti : la CNUDM, adoptée en 1982 et entrée en vigueur en 1994. Cette convention a introduit de manière formelle et universelle la notion de ZEE, conférant à l’État côtier des droits souverains sur les ressources naturelles, tant biologiques que non biologiques, présentes dans la colonne d’eau et sur le plateau continental, et ce jusqu’à 200 milles marins (environ 370 km) à partir des lignes de base. Le succès de la CNUDM tient à son caractère global et à son acceptation par une majorité écrasante de pays, même si certains grands États, comme les États-Unis, ne l’ont jamais ratifiée (mais en appliquent toutefois en grande partie les dispositions à travers leur législation nationale).

1.3 Délimitations et contentieux ultérieurs

Depuis l’adoption de la CNUDM, la délimitation des ZEE a fait l’objet de multiples accords bilatéraux et de litiges portés devant des instances internationales (notamment la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer). Les divergences tiennent souvent à la géographie particulière de certaines régions, à la présence d’îles contestées ou aux chevauchements de ZEE potentiels. Les différends maritimes entre la Chine et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est en mer de Chine méridionale constituent un exemple contemporain de l’impact stratégique et économique des revendications sur des espaces marins étendus. De telles tensions invitent à comprendre l’importance de la ZEE comme outil de souveraineté et de contrôle des ressources, tout en soulignant la complexité de la mise en œuvre concrète des règles issues de la CNUDM.

2. Fondements juridiques et principes de la ZEE

2.1 Définition légale de la ZEE selon la CNUDM

La CNUDM définit la Zone Économique Exclusive comme une zone s’étendant jusqu’à 200 milles marins à partir des lignes de base utilisées pour mesurer la largeur de la mer territoriale. Dans cet espace, l’État côtier détient des droits souverains pour l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, qu’elles soient biologiques (pêche, aquaculture) ou non biologiques (hydrocarbures, minerais). En outre, la CNUDM reconnaît à l’État côtier la compétence en matière de recherche scientifique, de protection et de préservation du milieu marin, sous réserve de certaines obligations envers la communauté internationale (liberté de navigation, de survol, de pose de câbles et pipelines sous-marins).

Il est crucial de noter que la ZEE se distingue de la mer territoriale, qui s’étend généralement jusqu’à 12 milles marins et où l’État côtier exerce une souveraineté quasi totale. Dans la ZEE, la souveraineté est limitée à l’exploitation économique et la gestion des ressources, sans préjudice de la liberté de circulation et d’autres droits reconnus par la CNUDM aux États tiers. Cette distinction est fondamentale pour comprendre pourquoi la ZEE n’est pas considérée comme un prolongement direct du territoire national, même si elle confère à l’État côtier un pouvoir réglementaire important en matière de préservation de l’environnement et de régulation des pêches.

2.2 Droits et devoirs de l’État côtier

L’État côtier bénéficie de droits étendus dans la ZEE, qui s’accompagnent toutefois de devoirs et d’obligations. Parmi les droits reconnus figurent :

- L’exploration et l’exploitation des ressources naturelles (pétrole, gaz, minerais, ressources halieutiques).

- La mise en place de structures artificielles pour l’extraction, l’exploration scientifique ou la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents.

- Le contrôle des activités de recherche marine en vue de protéger l’environnement et de gérer durablement les ressources.

En contrepartie, l’État côtier doit :

- Respecter les libertés de navigation, de survol et de pose de câbles sous-marins des autres États.

- Gérer les ressources de manière durable, en tenant compte des recommandations des organisations internationales compétentes.

- Autoriser les recherches scientifiques menées dans un but pacifique et de coopération internationale, sous réserve de fixer des conditions raisonnables pour protéger ses propres intérêts.

- Promouvoir la conservation de la biodiversité marine, notamment via la lutte contre la surpêche, la pollution, etc.

2.3 Prolongement du plateau continental au-delà de 200 milles

La CNUDM offre la possibilité pour un État côtier de revendiquer un plateau continental étendu au-delà de la limite des 200 milles marins si celui-ci répond à certaines conditions géologiques et géomorphologiques, notamment lorsque le rebord continental s’étend au-delà de cette distance. Dans de tels cas, un État peut soumettre un dossier à la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) pour obtenir la reconnaissance de ses droits souverains sur les fonds marins et leur sous-sol jusqu’à 350 milles marins, voire plus si la géomorphologie le justifie, sous certaines conditions prévues par l’article 76 de la CNUDM. Toutefois, même dans le cas d’un plateau continental élargi, la colonne d’eau au-delà de 200 milles demeure considérée comme “haute mer”, libre d’exploitation (hormis pour les ressources halieutiques relevant de la compétence éventuelle d’organisations régionales de pêche).

3. Enjeux économiques et stratégiques des ZEE

3.1 L’importance des ressources halieutiques

La pêche représente un secteur vital pour de nombreuses nations. Les captures marines mondiales dépassent fréquemment 80 millions de tonnes par an, et la gestion de ces stocks halieutiques est un défi majeur pour l’humanité. L’accès exclusif aux zones de pêche, garanti par la ZEE, permet aux États côtiers d’établir des quotas, de réglementer la pêche industrielle et d’assurer un certain niveau de contrôle sur l’exploitation. Cela est particulièrement crucial pour les pays dont la sécurité alimentaire dépend fortement des produits de la mer. Les espèces pêchées dans la ZEE peuvent inclure des ressources de haute valeur commerciale, comme le thon, la morue, le colin ou la crevette.

Dans un contexte où la surpêche menace la durabilité des stocks halieutiques, la ZEE est perçue comme un outil de gestion. Les États peuvent y mener des études scientifiques, imposer des saisons de pêche fermées, mettre en place des quotas ou favoriser l’usage de méthodes de pêche sélectives. Toutefois, la gestion efficace de ces ressources exige des compétences scientifiques et administratives avancées, ainsi qu’un arsenal réglementaire et coercitif permettant de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

3.2 Potentiel énergétique : hydrocarbures et énergies marines renouvelables

Au-delà des ressources biologiques, les ZEE offrent un accès privilégié aux gisements d’hydrocarbures offshores. De nombreuses régions côtières contiennent des réserves en pétrole et en gaz naturel, dont l’exploitation offshore représente une part croissante de la production mondiale. Certains champs pétroliers géants se situent en mer, comme ceux découverts dans le golfe du Mexique, au large du Brésil (pré-sal) ou encore en mer du Nord. Les recettes générées par l’exploitation des hydrocarbures offshore peuvent se chiffrer en dizaines de milliards de dollars, renforçant la dépendance économique de certains pays à l’égard de ces ressources maritimes.

Les ZEE sont également des espaces propices au développement des énergies marines renouvelables (EMR). L’installation d’éoliennes offshore, d’hydroliennes, voire de centrales houlomotrices (exploitation de l’énergie des vagues) ou marémotrices (exploitation de l’énergie des marées) est facilitée par la maîtrise réglementaire que l’État côtier exerce dans sa ZEE. Les technologies EMR se développent rapidement, portées par la transition énergétique et la volonté de plusieurs pays de réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Dans cette optique, la ZEE devient un laboratoire d’innovation et de déploiement de parcs éoliens en mer, notamment dans des régions comme la mer du Nord, la mer Baltique, ou encore sur certaines côtes atlantiques.

3.3 Contrôle stratégique et sécurité maritime

La ZEE est un élément clé de la stratégie de défense et de sécurité d’un État côtier. Contrôler les approches maritimes, surveiller la circulation des navires et disposer d’un pouvoir de police pour lutter contre la piraterie, le terrorisme ou la pêche illégale sont autant de prérogatives renforcées par la ZEE. Plusieurs grandes puissances navales investissent massivement dans leur flotte pour y assurer une présence dissuasive, protéger les infrastructures offshore (plates-formes pétrolières, éoliennes) et montrer leur capacité à défendre leurs intérêts économiques en mer. L’emplacement de certaines routes maritimes d’importance stratégique, comme les détroits (Malacca, Ormuz, Bab-el-Mandeb, etc.), suscite aussi des enjeux géopolitiques majeurs. Bien que ces passages internationaux ne relèvent pas toujours de ZEE spécifiques, la proximité de zones côtières stratégiques peut engendrer des tensions et influencer la projection de puissance navale.

3.4 Rôle dans le commerce international

Bien que la ZEE n’entrave pas la liberté de navigation, elle peut avoir un impact indirect sur le commerce international. Le contrôle exercé par un État côtier peut faciliter ou complexifier le transit de certaines marchandises, surtout si des frictions politiques ou économiques apparaissent. Par exemple, l’État côtier peut imposer certaines normes environnementales aux navires étrangers (notamment en ce qui concerne le déballastage, la pollution, ou le respect de la faune et de la flore). Les États jouissant d’une vaste ZEE peuvent aussi tirer profit de leur position géographique pour établir des ports en eau profonde ou développer des infrastructures logistiques, jouant ainsi un rôle crucial dans les corridors commerciaux mondiaux. Dans un monde globalisé, tout ce qui affecte la fluidité de la circulation maritime a potentiellement des répercussions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale et donc sur la compétitivité économique à l’échelle planétaire.

4. Facteurs influençant la superficie d’une ZEE

4.1 Configuration géographique et étendue du littoral

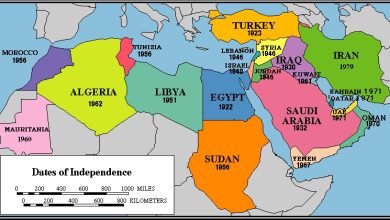

L’étendue de la ZEE d’un pays est directement liée à sa géographie littorale. Plus la longueur de la côte est importante et plus le pays est susceptible de disposer d’une vaste zone marine, à condition que la distance de 200 milles marins ne se heurte pas à la ZEE d’un État voisin. C’est ainsi que des pays comme le Canada, la Russie ou les États-Unis, qui possèdent de longs littoraux, disposent potentiellement de ZEE très étendues. Le cas de la France est particulièrement illustratif, car elle bénéficie non seulement d’un littoral métropolitain, mais surtout de nombreuses collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, La Réunion, etc.), qui lui confèrent l’une des plus grandes ZEE au monde.

Certains pays possèdent également des archipels éloignés, qui permettent d’étendre considérablement leur empreinte maritime. L’Australie, par exemple, inclut l’île Christmas et l’archipel Cocos (Keeling), tandis que les États-Unis administrent Guam, les Samoa américaines ou Hawaï, autant de territoires ayant leur propre ZEE. La configuration même de ces îles et atolls peut engendrer des découpages complexes, nécessitant souvent des accords de délimitation avec les nations voisines.

4.2 Îles, atolls et récifs éloignés

La possession d’îles ou de récifs lointains constitue un levier majeur pour l’extension d’une ZEE. Tant que ces entités sont juridiquement considérées comme des “îles” au sens de la CNUDM (c’est-à-dire capables de soutenir une habitation humaine et une vie économique), elles génèrent une ZEE de 200 milles marins autour d’elles. En revanche, les “rochers” ou les “hauts-fonds découvrants” qui ne répondent pas à ces critères ne génèrent pas de ZEE proprement dite. Plusieurs disputes territoriales portent sur la classification d’entités géographiques à la limite entre l’île et le rocher, comme les îles Spratleys et Paracels en mer de Chine méridionale.

Des nations insulaires du Pacifique, telles que Kiribati, les îles Marshall ou encore la République des Palaos, doivent en grande partie leur étendue maritime à la dispersion de leurs atolls et îles sur une vaste surface océanique. Ainsi, des États insulaires de population modeste peuvent contrôler des ZEE plus grandes que des pays continentaux densément peuplés, illustrant la force du paramètre géographique dans la constitution de grandes zones maritimes.

4.3 Absence ou faible densité de voisins côtiers

La position géographique par rapport aux pays voisins influence également l’étendue finale d’une ZEE. Si un État ne rencontre pas de chevauchement avec les ZEE d’autres pays, ou que ces voisins sont éloignés, alors la zone de 200 milles marins pourra s’étendre sans contrainte majeure. À l’inverse, dans des mers semi-fermées ou étroites (Méditerranée, mer Baltique, golfe de Guinée, etc.), la superposition des revendications est fréquente et nécessite des accords bilatéraux ou multilatéraux de délimitation, ce qui peut réduire la superficie finale de la ZEE pour chaque pays.

Des régions comme l’océan Pacifique offrent des exemples d’États qui possèdent de vastes ZEE précisément parce qu’ils sont isolés et ne partagent pas leurs eaux avec d’autres nations sur des distances conséquentes. C’est le cas, par exemple, de la Polynésie française, répartie sur un immense espace maritime. De la même façon, l’Afrique du Sud profite d’une position relativement isolée au sud du continent africain pour maximiser l’étendue de sa zone économique, jusqu’au point où celle-ci rejoint parfois les frontières maritimes des îles subantarctiques françaises ou autres territoires éloignés.

4.4 Revendications historiques et accords bilatéraux

Les facteurs historiques et politiques peuvent également jouer un rôle dans la taille de la ZEE d’un pays. Certaines puissances coloniales ont acquis des territoires insulaires stratégiques dans le passé, qui ont été conservés comme possessions ou départements d’outre-mer. La France, le Royaume-Uni ou les États-Unis figurent parmi ces puissances qui ont ainsi pu étendre notablement leur ZEE. Par ailleurs, des litiges historiques non résolus peuvent entraîner des situations de chevauchement persistant, comme dans le golfe Persique, la mer Égée ou la mer de Chine méridionale. Les accords bilatéraux sont alors cruciaux pour éviter la montée des tensions et parvenir à une exploitation pacifique et durable des ressources.

L’architecture de la ZEE mondiale résulte donc d’un subtil mélange de facteurs géographiques, historiques et politiques. Les enjeux qui en découlent sont considérables, tant sur le plan de la sécurité alimentaire que de l’économie, de la géopolitique et de l’environnement. Avant de présenter le classement des pays selon la taille de leur ZEE, il est essentiel d’avoir à l’esprit cette complexité et la relativité des chiffres, qui peuvent changer au gré des avancées techniques, des découvertes en offshore profond, des traités bilatéraux ou encore du changement climatique (montée des eaux menaçant certaines îles basses).

5. Classement mondial des plus grandes ZEE : panorama chiffré

Le classement qui suit se base sur les données communément admises à l’échelle internationale, quoique les chiffres exacts puissent varier légèrement selon les sources et les méthodes de calcul. Il est également important de noter que les litiges frontaliers ou les revendications non reconnues internationalement peuvent influencer les estimations. Les ordres de grandeur restent néanmoins pertinents pour donner une vision globale du paysage maritime mondial.

5.1 Tableau récapitulatif des principales ZEE par superficie

Le tableau ci-dessous dresse la liste des dix principales ZEE dans le monde, en indiquant la superficie estimée en kilomètres carrés. Les chiffres peuvent fluctuer selon les bases de données, mais la hiérarchie générale demeure relativement stable :

| Rang | Pays / Entité | Superficie estimée de la ZEE (en km²) | Principales zones ultramarines ou configurations littorales |

|---|---|---|---|

| 1 | France | ~ 11 700 000 | Collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, etc.) |

| 2 | États-Unis | ~ 11 350 000 | Alaska, Hawaï, Guam, Samoa américaines, îles mineures du Pacifique |

| 3 | Australie | ~ 8 500 000 | Continent australien, Tasmanie, îles externes (Christmas, Cocos, etc.) |

| 4 | Russie | ~ 7 600 000 | Long littoral arctique, accès au Pacifique et à la mer Noire |

| 5 | Royaume-Uni | ~ 6 800 000 | Territoires d’outre-mer (îles Falkland, Bermudes, îles Cayman, etc.) |

| 6 | Indonésie | ~ 6 160 000 | Archipel indonésien étendu (plus de 17 000 îles) |

| 7 | Canada | ~ 5 600 000 | Long littoral atlantique, pacifique et arctique |

| 8 | Japon | ~ 4 480 000 | Archipel nippon (Honshū, Hokkaidō, Kyūshū, Shikoku, îles Okinawa, etc.) |

| 9 | Nouvelle-Zélande | ~ 4 080 000 | Îles principales (Nord et Sud), territoires associés (Tokelau, etc.) |

| 10 | Brésil | ~ 3 830 000 | Long littoral atlantique, revendications sur le plateau continental élargi |

D’autres pays présentent également des ZEE relativement importantes, à l’instar de Kiribati (environ 3 440 000 km²), du Chili, du Mexique ou encore de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que certains États insulaires du Pacifique, bien que peu peuplés, jouissent de zones économiques exclusives parmi les plus vastes au monde.

5.2 Zoom sur la France et les États-Unis : le duel pour la première place

Le classement entre la France et les États-Unis est souvent sujet à débat, car leurs estimations respectives en matière de ZEE peuvent varier en fonction des revendications précises sur certains territoires et de la méthode de calcul retenue (lignes de base droites, reconnaissance de certains atolls, etc.). Dans tous les cas, les deux pays dominent clairement le classement mondial, avec des superficies avoisinant ou dépassant les 11 millions de km².

La France doit cet immense domaine maritime à la fois à sa métropole et surtout à ses collectivités d’outre-mer, éparpillées dans l’océan Pacifique (Polynésie, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie), l’océan Indien (Mayotte, La Réunion) et l’Atlantique (Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon). Les États-Unis disposent, de leur côté, d’immenses espaces maritimes autour de l’Alaska, d’Hawaï, de Porto Rico (Commonwealth), ainsi que de multiples possessions dans le Pacifique (Samoa américaines, Guam, îles Midway, etc.).

5.3 Particularités de l’Australie et de la Russie

L’Australie bénéficie d’une situation géographique privilégiée : île-continent entourée par l’océan, elle étend sa ZEE sans véritable chevauchement majeur avec d’autres États à proximité. De plus, l’Australie administre plusieurs îles lointaines. Par ailleurs, la demande d’extension du plateau continental australien a contribué à accroître son espace maritime souverain, notamment dans les régions subantarctiques.

La Russie, pour sa part, est avantagée par la longueur de ses côtes arctiques et pacifiques. Depuis quelques années, elle a déposé auprès de la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) des revendications pour étendre son plateau continental en Arctique, y compris une partie importante de la dorsale de Lomonossov. Si ces revendications étaient entièrement validées, la Russie verrait potentiellement sa souveraineté économique étendue plus au nord, avec la possibilité d’exploiter des ressources hydrocarbures en offshore profond. Toutefois, ces revendications sont contestées par d’autres pays riverains de l’Arctique (Canada, Danemark via le Groenland, Norvège, etc.).

5.4 Dynamisme des archipels et des États insulaires

Les pays constitués d’îles dispersées, comme l’Indonésie, le Japon ou la Nouvelle-Zélande, se distinguent aussi dans ce classement. Leur vaste étendue marine s’explique par la multiplication des périmètres de 200 milles autour de chaque île ou groupe d’îles. L’Indonésie, en particulier, est le plus grand archipel du monde avec plus de 17 000 îles, englobant une diversité biologique et géologique considérable. Le Japon, quant à lui, se compose de plus de 6 800 îles, dont certaines sont contestées (territoires du nord avec la Russie, îles Takeshima/Dokdo avec la Corée du Sud). Chaque différend territorial peut ainsi avoir un impact notable sur les calculs de la ZEE.

La Nouvelle-Zélande, malgré une population relativement faible, administre une ZEE d’environ 4 millions de km², en incluant des territoires comme Tokelau, les îles Cook (sous libre association), et des îles subantarctiques. Même si certains de ces territoires sont autonomes, l’ensemble forme un espace maritime d’une richesse écologique exceptionnelle, et offre des opportunités économiques non négligeables (pêche, tourisme, etc.).

6. Ressources naturelles dans les ZEE : opportunités et défis

6.1 Ressources halieutiques et aquaculture

Les ZEE représentent environ 90 % des ressources halieutiques marines mondiales, car la plupart des poissons commercialement exploités vivent sur les plateaux continentaux ou migrent au sein des zones côtières. Cette richesse est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire d’une partie importante de l’humanité. Les techniques de pêche et d’aquaculture se sont grandement développées, ouvrant de nouvelles perspectives de production. L’aquaculture marine, par exemple, connaît une croissance soutenue grâce à l’élevage de saumons, de crevettes, de mollusques ou encore d’algues destinées à la consommation humaine ou à l’industrie cosmétique.

L’enjeu majeur reste la gestion durable des stocks et la limitation de la pêche illégale, qui représente une menace substantielle pour l’équilibre écologique des océans. Les États dotés de vastes ZEE doivent ainsi déployer des moyens de surveillance maritime (navires de garde-côtes, surveillance aérienne, satellites) pour repérer et intercepter les navires contrevenants. La coopération régionale joue aussi un rôle, notamment à travers des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) chargées de définir des quotas et des règles de capture dans certaines zones.

6.2 Hydrocarbures et minerais

L’exploitation des gisements pétroliers et gaziers en offshore concerne désormais des eaux de plus en plus profondes, avec des investissements technologiques lourds. Les découvertes réalisées au large du Brésil (couche de pré-sel), dans le golfe du Mexique, ou encore en Afrique de l’Est (Mozambique, Tanzanie) renforcent l’importance stratégique de la ZEE pour de nombreux pays producteurs. L’exploitation offshore est toutefois complexe, coûteuse et comporte des risques environnementaux (fuites, marées noires).

Au-delà des hydrocarbures, les grands fonds marins abritent des nodules polymétalliques, des croûtes cobaltifères et des sulfures hydrothermaux qui suscitent l’intérêt de l’industrie minière. Les technologies pour l’exploitation minière des grands fonds sont encore en développement, et les retombées environnementales potentielles (destruction d’écosystèmes fragiles) font l’objet d’intenses débats. Les organisations internationales, comme l’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM), tentent de mettre en place un cadre réglementaire pour encadrer et limiter l’impact de ces activités. Cependant, dans la ZEE, l’État côtier dispose d’une marge de manœuvre légale plus importante pour lancer ou autoriser de tels projets, ce qui peut accélérer leur mise en œuvre.

6.3 Énergies marines renouvelables

Les ZEE représentent un immense potentiel pour le développement des énergies marines renouvelables (EMR), qu’il s’agisse de l’éolien offshore, de l’hydrolien ou du houlomoteur. Le déploiement de parcs éoliens en mer augmente rapidement, notamment en Europe du Nord, en Asie (Chine, Taïwan, Japon) et aux États-Unis. L’intérêt croît aussi pour l’énergie marémotrice dans les zones où les marées ont une amplitude élevée (ex. : baie de Fundy, Manche, côtes de Corée, etc.).

Le potentiel de croissance de ces filières peut contribuer à diversifier le mix énergétique et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Les contraintes techniques et environnementales restent néanmoins importantes : étude de l’impact sur la faune marine, conflits d’usages avec la pêche, coûts d’installation et de maintenance, etc. Le positionnement stratégique de ces infrastructures dans la ZEE se décide alors en fonction de la rentabilité économique, des enjeux écologiques et des politiques publiques de transition énergétique.

6.4 Tourisme, biotechnologies et valorisation de la biodiversité

La biodiversité marine dans la ZEE peut soutenir des activités touristiques (plongée, croisières, stations balnéaires) et fournir des substances bioactives pour la pharmacologie ou la cosmétique. Certains pays comme les Maldives ou les Seychelles tirent une partie substantielle de leurs revenus du tourisme balnéaire, tandis que la France ou l’Australie valorisent également leur patrimoine marin à travers des parcs naturels protégés. Les biotechnologies marines représentent un domaine de recherche et d’innovation en plein essor, qui recouvre l’exploitation de molécules d’intérêt thérapeutique, la sélection génétique d’espèces aquacoles ou encore la valorisation d’algues pour l’alimentation et l’industrie.

L’un des défis majeurs consiste à concilier la protection de la biodiversité avec l’exploitation commerciale et le développement de structures touristiques. Les récifs coralliens, par exemple, sont menacés par le réchauffement climatique, l’acidification des océans et la pollution anthropique. Leur destruction entrave non seulement la biodiversité, mais aussi l’attractivité touristique et la sécurité alimentaire de nombreuses populations côtières, dépendantes des écosystèmes coralliens pour la pêche.

7. Conflits et controverses autour des ZEE

7.1 Chevauchements de ZEE et disputes territoriales

La multiplication des ZEE a nécessairement engendré des chevauchements, principalement dans les mers étroites ou les zones insulaires. La CNUDM encourage la négociation bilatérale ou multilatérale pour régler ces conflits, et prévoit des mécanismes d’arbitrage international si la négociation échoue. Certains conflits se révèlent cependant plus difficiles à résoudre, notamment lorsque les enjeux économiques ou symboliques sont élevés.

- La mer de Chine méridionale : la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei revendiquent une partie de ces eaux riches en ressources halieutiques et susceptibles de receler du pétrole et du gaz. Des incidents réguliers se produisent, illustrant la sensibilité de la zone.

- La Méditerranée orientale : la découverte de gisements gaziers a ravivé les tensions entre la Turquie, la Grèce et Chypre, tandis que l’Égypte et Israël ont déjà entamé l’exploitation de certains champs. Les frontières maritimes demeurent sujettes à contestation.

- L’Arctique : le réchauffement climatique ouvre de nouvelles routes maritimes et rend possibles des explorations offshore auparavant inaccessibles. La Russie, le Canada, le Danemark (via le Groenland), la Norvège et les États-Unis sont concernés par des revendications souvent concurrentes.

Ces litiges soulignent le lien étroit entre les ZEE, la souveraineté nationale et la stabilité régionale. La recherche de compromis passe parfois par la création de “zones de développement conjoint”, permettant l’exploitation partagée des ressources dans l’attente d’un règlement définitif.

7.2 Surpêche et conflits liés à l’accès aux ressources halieutiques

Dans certaines régions, la pression sur les stocks de poissons crée des tensions diplomatiques. Les États côtiers peuvent imposer des quotas sévères pour reconstituer les stocks, ce qui affecte la rentabilité de la pêche pour les flottes étrangères. Des incidents surviennent lorsqu’un navire de pêche étranger est saisi pour pêche illégale ou lorsque les garde-côtes d’un pays appliquent strictement leurs prérogatives.

Par ailleurs, certains pays accordent des licences de pêche à des flottes étrangères moyennant des accords financiers ou politiques. Les discussions autour de ces accords se complexifient lorsque la ressource se raréfie ou que la transparence fait défaut. Dans certains cas, la pêche INN représente une perte colossale pour les économies locales et accentue la dégradation des écosystèmes marins. L’absence d’une gouvernance mondiale unifiée sur la pêche (en dehors de la haute mer, qui relève d’organisations régionales) renforce la nécessité d’une coopération accrue entre États.

7.3 Forages offshore : risques environnementaux et tensions géopolitiques

L’exploration pétrolière et gazière en offshore profond attise convoitises et craintes. Les risques d’accidents industriels (mauvaises opérations de forage, blowouts) et de marées noires menacent non seulement l’environnement côtier, mais aussi la pêche et le tourisme. Les exemples de catastrophes écologiques, comme l’explosion de la plate-forme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010, démontrent l’ampleur des dégâts potentiels et des litiges juridiques qui peuvent en découler (indemnisations, poursuites, etc.).

Sur le plan géopolitique, la quête d’autonomie énergétique pousse certains pays à exploiter leurs ZEE, même en zones à risque technique ou en litige avec des voisins. Des alliances se nouent pour mutualiser les capacités d’exploration, tandis que des conflits peuvent éclater lorsqu’un État entreprend unilatéralement des forages dans une zone contestée. Les tensions en Méditerranée orientale illustrent cette réalité, où l’exploration gazière s’est avérée un catalyseur de disputes territoriales préexistantes.

7.4 Projets miniers et préservation des écosystèmes profonds

La perspective d’exploiter les grands fonds marins pour y extraire des métaux rares ou stratégiques inquiète de nombreux scientifiques et ONG, car les écosystèmes des abysses sont encore mal connus et extrêmement vulnérables. Les opérations minières risquent de détruire des habitats uniques et de perturber des espèces qui mettent parfois des centaines d’années à se développer, comme les coraux d’eau froide.

Alors que l’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) s’efforce de définir un code minier en haute mer, dans les ZEE, la décision finale revient largement à l’État côtier. La pression d’acteurs industriels désireux d’accéder à ces ressources peut se heurter aux mobilisations locales et internationales, surtout si les conséquences environnementales ne sont pas correctement évaluées. La gestion de ces projets met en lumière la nécessité d’une approche écosystémique dans la planification spatiale maritime.

8. Gouvernance et initiatives de coopération internationale

8.1 Rôles des organisations régionales et internationales

La gouvernance de l’espace maritime repose sur un maillage d’institutions internationales et régionales. Outre la CNUDM, qui sert de cadre juridique général, diverses organisations traitent de sujets spécifiques :

- L’Organisation Maritime Internationale (OMI) s’occupe de la sécurité maritime, de la prévention de la pollution par les navires, etc.

- L’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) joue un rôle crucial dans la gestion des pêches, notamment via les ORGP.

- L’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) régule l’exploration et l’exploitation des fonds marins en haute mer.

- Le Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM) et la Cour Internationale de Justice (CIJ) arbitrent certains différends.

Dans le cadre des ZEE, la responsabilité de la gestion incombe en premier lieu à l’État côtier. Cependant, la coopération régionale demeure nécessaire pour les ressources migratoires ou transfrontalières, et pour gérer les enjeux communs (pollution, braconnage, sécurité maritime). Divers accords bilatéraux ou régionaux visent à harmoniser les politiques de pêche, de protection de l’environnement ou de lutte contre la criminalité en mer.

8.2 Zones marines protégées et initiatives de conservation

Face à la dégradation des écosystèmes marins, de nombreux États ont entrepris de créer des aires marines protégées (AMP) au sein de leur ZEE. Ces zones peuvent interdire la pêche, le forage, ou d’autres activités extractives, afin de préserver la biodiversité. Des pays comme les États-Unis, la France, l’Australie ou le Royaume-Uni ont établi de vastes AMP dans leurs territoires ultramarins (Papahānaumokuākea Marine National Monument à Hawaï, Parc Naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie, etc.).

L’efficacité de ces AMP dépend toutefois de la capacité à faire respecter les interdictions et de l’adaptation aux contextes locaux (implication des pêcheurs artisanaux, monitoring scientifique, contrôle des frontières maritimes). L’intérêt grandissant pour la conservation marine dans la ZEE s’inscrit dans une prise de conscience plus large de la fragilité des océans et de leur rôle dans la régulation du climat (capture de CO2, production d’oxygène, etc.).

8.3 Partenariats public-privé pour l’exploitation durable

Dans le domaine de la transition énergétique, plusieurs projets voient le jour associant secteurs publics et privés. Les gouvernements facilitent l’installation d’éoliennes offshore grâce à des subventions et des simplifications réglementaires, tandis que les entreprises privées investissent dans les technologies et l’exploitation. De même, dans l’aquaculture, des partenariats public-privé (PPP) permettent d’encadrer la croissance de la production piscicole tout en réduisant l’impact sur l’environnement (réglementation stricte, plans d’évitement des rejets, etc.).

Ces PPP se déploient également dans le domaine de la recherche scientifique. Des fonds publics peuvent soutenir la cartographie du plateau continental, la caractérisation des ressources minérales ou la recherche sur la biodiversité, tandis que les industriels bénéficient en retour de données et de savoir-faire pour développer des projets d’exploration. L’enjeu est de trouver un équilibre entre exploitation économique et conservation, pour éviter que l’appât du gain à court terme ne conduise à l’épuisement ou à la dégradation irrémédiable des milieux marins.

9. Impact du changement climatique sur les ZEE

9.1 Montée du niveau de la mer et évolution des lignes de base

Le réchauffement climatique provoque une élévation progressive du niveau de la mer, due à la fonte des calottes glaciaires et à la dilatation thermique de l’eau. Pour certains États insulaires à faible altitude (Kiribati, Tuvalu, Maldives), la montée des eaux peut remettre en cause leur habitabilité et, par conséquent, leur statut juridique en tant qu’États souverains si certaines îles disparaissent sous les flots. Sur le plan maritime, la submersion d’îles ou d’atolls peut aussi modifier les lignes de base, ce qui a des conséquences directes sur les limites de la ZEE.

Il existe un débat sur la manière dont le droit international traite la situation de pays en voie de submersion. Certains plaident pour la “gelée” des frontières maritimes, même si le territoire émergeant disparaît, afin de préserver la ZEE et les droits associés. Cette perspective se heurte toutefois aux principes actuels du droit de la mer, qui lient étroitement l’existence d’une ZEE à la présence d’un littoral ou d’îles émergeant au-dessus du niveau de la mer. Les enjeux humains et politiques sont immenses pour les États menacés, qui cherchent des solutions de relocalisation de leurs populations, voire de “migration climatique”.

9.2 Acification des océans et dégradation des écosystèmes

L’océan absorbe environ un quart du CO2 émis par l’activité humaine. Cette absorption entraîne une réaction chimique qui abaisse le pH de l’eau, c’est ce qu’on appelle l’acidification des océans. Les espèces marines calcifiantes (coraux, mollusques, crustacés) sont particulièrement vulnérables, car elles peinent à former leur coquille ou leur squelette dans un environnement trop acide. En conséquence, les récifs coralliens se dégradent, privant de nombreux États côtiers de barrières naturelles contre l’érosion, et réduisant la productivité halieutique locale.

L’impact sur la ZEE se ressent dans la mesure où la pêche, le tourisme et la biodiversité sont affectés. Les pays dotés de récifs coralliens, comme l’Australie (Grande Barrière de corail), la France (Nouvelle-Calédonie, Polynésie) ou certains pays d’Asie du Sud-Est, subissent directement cette dégradation. Les stratégies d’atténuation et d’adaptation incluent la réduction des émissions de CO2, la protection stricte des récifs, le reboisement côtier, ou encore la recherche de variétés coralliennes résistantes à l’acidification.

9.3 Intensification des phénomènes météorologiques extrêmes

Le changement climatique conduit aussi à une intensification probable des cyclones, ouragans et tempêtes tropicales, ce qui affecte la sécurité des installations offshore et des communautés côtières. Les infrastructures pétrolières, gazières ou éoliennes peuvent subir des dommages majeurs, avec des conséquences économiques et écologiques (fuites, ruptures). Des événements extrêmes comme les ouragans dans le golfe du Mexique peuvent perturber temporairement l’approvisionnement énergétique d’un pays. La ZEE est alors un espace à risque accru, nécessitant des protocoles de sécurité plus stricts et des investissements supplémentaires pour la résilience des structures offshore.

9.4 Adaptation et résilience dans la gestion des ZEE

La gestion des ZEE doit désormais intégrer des mesures de résilience face au changement climatique. Certains pays renforcent leurs politiques de protection côtière par la restauration de zones humides, de mangroves ou de récifs artificiels pour atténuer l’impact des tempêtes. Dans le domaine halieutique, l’accent est mis sur la variabilité des stocks liée aux conditions environnementales, obligeant à adapter les quotas annuels. Les États insulaires explorent des pistes comme la culture d’algues résistantes ou l’aquaculture de nouvelles espèces mieux adaptées à la hausse des températures.

Sur la scène internationale, la question de la reconnaissance des droits maritimes des États menacés de submersion reste en suspens. Les négociations climatiques (COP) abordent principalement la réduction des émissions et les mécanismes de financement pour l’adaptation, tandis que la dimension juridique relative à la souveraineté sur la ZEE est encore peu discutée. Pourtant, avec l’aggravation des effets du changement climatique, ces débats pourraient devenir cruciaux dans la prochaine décennie.

10. Perspectives futures : évolution de la gouvernance et innovations

10.1 Nouvelles technologies de surveillance et de gestion

La surveillance des ZEE s’améliore grâce aux progrès technologiques. L’utilisation des satellites, des drones marins (USV, Unmanned Surface Vehicles) et sous-marins (AUV, Autonomous Underwater Vehicles) permet de détecter des activités illégales (pêche INN, déversements polluants, trafic de stupéfiants). L’intelligence artificielle aide à analyser les images et les données de manière plus rapide et plus fiable, facilitant la réaction des autorités compétentes. De plus, le suivi en temps réel des navires via l’AIS (Automatic Identification System) se généralise, même si les navires illégaux peuvent contourner ce dispositif en désactivant leur transpondeur.

Des outils de modélisation écologique et climatique deviennent aussi plus sophistiqués, offrant aux décideurs une meilleure compréhension des dynamiques marines et des impacts potentiels des politiques d’exploitation. Il s’agit, par exemple, de prévoir la migration des stocks de poissons en fonction de la température de l’eau, ou de modéliser la dispersion d’un éventuel déversement pétrolier. Ces connaissances peuvent affiner la planification spatiale maritime (Marine Spatial Planning, MSP), qui vise à organiser l’usage de l’espace marin de manière équilibrée entre différents secteurs (pêche, transport, énergie, conservation, etc.).

10.2 Émergence d’une économie bleue durable

L’économie bleue désigne l’ensemble des activités économiques liées aux océans, aux mers et aux zones côtières, qui cherchent à concilier développement et durabilité. Plusieurs tendances indiquent un fort potentiel de croissance : énergies marines renouvelables, biotechnologies, tourisme écologique, pêche raisonnée, etc. Dans cette perspective, la ZEE devient le principal théâtre où se concrétisent ces ambitions.

Le concept de “croissance bleue” gagne du terrain au sein des organisations internationales (FAO, Banque mondiale, Commission européenne). Il met l’accent sur l’innovation, la recherche et le financement de projets qui réduisent l’empreinte carbone et la surpêche, tout en créant des emplois. Les zones marines protégées peuvent servir de réservoirs de biodiversité et de pôles d’attraction touristique, tandis que les zones plus appropriées à l’aquaculture ou à l’éolien offshore sont identifiées par des analyses scientifiques. Les progrès dans la robotique sous-marine, la génétique des espèces aquacoles ou l’ingénierie de l’énergie marine ouvrent des champs d’application inédits pour valoriser durablement la ZEE.

10.3 Nouvelles frontières en Arctique et en Antarctique

Le réchauffement climatique modifie également l’accessibilité des zones polaires. En Arctique, la fonte de la banquise facilite l’ouverture de routes maritimes saisonnières (Passage du Nord-Est, Passage du Nord-Ouest), ce qui pourrait bouleverser le commerce mondial en réduisant le temps de transit entre l’Asie et l’Europe. Les pays riverains de l’Arctique (Russie, Canada, États-Unis via l’Alaska, Danemark via le Groenland, Norvège) s’intéressent de plus en plus à l’exploitation d’hydrocarbures, de minerais et aux pêches polaires. Les revendications sur le plateau continental arctique se multiplient, car la CNUDM autorise l’extension au-delà des 200 milles si des critères géologiques sont satisfaits.

En Antarctique, le Traité de l’Antarctique (1959) et le Protocole de Madrid (1991) empêchent actuellement toute exploitation minière. Toutefois, l’augmentation de la pêche dans les eaux antarctiques (krill, poisson des glaces, etc.) soulève des questions quant à la préservation de la biodiversité. Bien que l’Antarctique ne fasse pas partie d’une ZEE attribuée, les États engagés dans la recherche polaire surveillent de près les enjeux potentiels, car une révision des traités à l’avenir n’est pas à exclure, ce qui pourrait faire ressurgir des revendications territoriales et maritimes.

10.4 Règlement pacifique des différends et diplomatie maritime

Au vu de l’importance stratégique des ZEE, la diplomatie maritime s’affirme comme un pilier de la politique étrangère de nombreux pays. Les litiges portant sur les frontières maritimes nécessitent souvent une médiation ou un arbitrage international, afin d’éviter que la compétition pour les ressources ne se transforme en conflit ouvert. Les instances telles que le Tribunal International du Droit de la Mer ou la Cour Internationale de Justice jouent un rôle clé, mais les États doivent accepter de soumettre leurs différends à ces juridictions.

Les exercices navals conjoints, les accords de sécurité collective (comme ceux de l’OTAN ou d’autres alliances régionales), ainsi que les forums multilatéraux (ASEAN, Union africaine, Union européenne) participent à la gestion pacifique des conflits potentiels. La diplomatie maritime inclut aussi les coopérations scientifiques, la partage de données océanographiques, et la mutualisation des initiatives de surveillance satellitaire. Ces échanges réduisent les risques de malentendus stratégiques et favorisent la collaboration pour affronter les défis climatiques et environnementaux qui transcendent les frontières nationales.

Plus de connaissances

Le classement des pays selon la superficie de leur zone économique exclusive (ZEE) est une démarche complexe qui tient compte de divers facteurs, notamment la géographie maritime, les revendications territoriales et les accords internationaux. La ZEE est une zone maritime définie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) où un État côtier exerce des droits souverains pour l’exploration et l’exploitation des ressources, notamment les ressources halieutiques et énergétiques, sur une bande allant jusqu’à 200 milles marins (environ 370 kilomètres) au large de ses côtes.

En ce qui concerne le classement des pays en fonction de la superficie de leur ZEE, il est important de noter que ces données peuvent varier en raison de différends territoriaux, de négociations bilatérales et d’autres facteurs politiques. Cependant, selon les informations disponibles jusqu’à ma dernière mise à jour en janvier 2022, voici un aperçu général basé sur les ZEE déclarées par les pays :

- États-Unis : En raison de sa vaste étendue côtière sur l’océan Atlantique, le golfe du Mexique et l’océan Pacifique, les États-Unis ont l’une des plus grandes ZEE au monde.

- France : En tant que nation avec des territoires répartis dans plusieurs océans, la France occupe une position élevée dans le classement en raison des ZEE associées à des territoires tels que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion.

- Australie : Avec une côte importante entourant l’océan Indien, l’océan Pacifique et la mer de Corail, l’Australie détient également une vaste ZEE.

- Russie : En raison de sa vaste étendue côtière le long de l’océan Arctique, de la mer Baltique, de la mer Noire et de l’océan Pacifique, la Russie revendique l’une des plus grandes ZEE du monde.

- Canada : En raison de ses côtes sur l’océan Atlantique, l’océan Pacifique et l’océan Arctique, le Canada détient une ZEE étendue.

- Indonésie : En tant que nation insulaire, l’Indonésie possède une ZEE considérable en raison de sa position géographique et de ses nombreuses îles.

- Brésil : Avec une côte étendue le long de l’océan Atlantique, le Brésil occupe une position notable dans le classement des pays en fonction de la superficie de leur ZEE.

- Chine : La Chine, en raison de sa position en tant que nation côtière avec une mer de Chine méridionale disputée et une mer de Chine orientale, revendique une ZEE significative.

- Japon : En raison de sa position insulaire dans l’océan Pacifique, le Japon détient une ZEE importante.

- Norvège : En raison de sa côte le long de la mer du Nord et de l’océan Atlantique, la Norvège occupe une place notable dans le classement des pays en fonction de la superficie de leur ZEE.

Il est essentiel de souligner que ce classement est basé sur les informations disponibles jusqu’en janvier 2022, et des changements peuvent survenir en raison de négociations internationales, de nouveaux accords maritimes ou de revendications territoriales. De plus, certains pays peuvent avoir des différends territoriaux qui influencent la délimitation de leur ZEE. Par conséquent, il est recommandé de consulter des sources actualisées et des rapports officiels pour obtenir les données les plus récentes sur la superficie de la ZEE des pays.