Les cellules souches : un aperçu scientifique approfondi

Les cellules souches, connues pour leur capacité exceptionnelle à se différencier en divers types cellulaires et à se multiplier indéfiniment, représentent un domaine fascinant de la biologie cellulaire et de la médecine régénérative. Leur potentiel thérapeutique et leurs applications en recherche font l’objet d’une attention croissante dans le monde scientifique. Cet article se propose d’explorer en profondeur la nature, les types, les sources et les applications des cellules souches, ainsi que les défis éthiques et scientifiques qui les entourent.

Qu’est-ce que les cellules souches ?

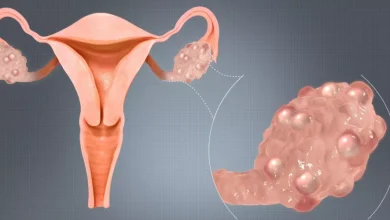

Les cellules souches sont des cellules indifférenciées qui possèdent deux propriétés fondamentales : l’auto-renouvellement, qui leur permet de se diviser et de se reproduire, et la capacité de se différencier en cellules spécialisées, telles que les cellules musculaires, nerveuses ou sanguines. Cette dualité leur confère un rôle crucial dans le développement embryonnaire, la réparation des tissus et le maintien de l’homéostasie.

Types de cellules souches

Il existe plusieurs types de cellules souches, classées selon leur origine et leur potentiel de différenciation :

-

Cellules souches embryonnaires (CSE) : Ces cellules proviennent de l’embryon à un stade précoce (blastocyste) et possèdent un potentiel de différenciation illimité, pouvant donner naissance à tous les types cellulaires du corps humain. Leur utilisation soulève des questions éthiques importantes, car leur prélèvement nécessite la destruction de l’embryon.

-

Cellules souches adultes (CSA) : Également appelées cellules souches somatiques, elles se trouvent dans les tissus adultes et sont responsables du renouvellement et de la réparation des tissus. Leur potentiel de différenciation est plus limité que celui des CSE, mais elles peuvent se transformer en plusieurs types cellulaires spécifiques au tissu d’origine. Par exemple, les cellules souches hématopoïétiques, présentes dans la moelle osseuse, peuvent se différencier en différents types de cellules sanguines.

-

Cellules souches pluripotentes induites (CSPi) : Ces cellules sont générées par la reprogrammation de cellules somatiques adultes. En introduisant des facteurs de transcription spécifiques, les chercheurs parviennent à revenir à un état pluripotent similaire à celui des CSE. Les CSPi représentent une avancée majeure car elles évitent les problèmes éthiques liés à l’utilisation des CSE tout en offrant un potentiel thérapeutique considérable.

Sources de cellules souches

Les sources de cellules souches sont diverses et comprennent :

- Les embryons : Source principale de cellules souches embryonnaires.

- Les tissus adultes : Moelle osseuse, graisse, sang de cordon ombilical, peau, et autres tissus contiennent des cellules souches adultes.

- Les cellules reprogrammées : Les CSPi sont produites à partir de cellules somatiques adultes, offrant une alternative éthique aux CSE.

Applications des cellules souches

L’étude des cellules souches ouvre la voie à de nombreuses applications médicales et thérapeutiques :

-

Médecine régénérative : Les cellules souches sont prometteuses pour la régénération de tissus endommagés, par exemple dans les maladies cardiaques, les lésions cérébrales ou la dégénérescence maculaire.

-

Transplantation de cellules souches : Utilisées pour traiter des maladies hématologiques comme les leucémies, les cellules souches hématopoïétiques sont transplantées pour restaurer la fonction sanguine.

-

Recherche sur les maladies : Les cellules souches permettent aux chercheurs d’étudier le développement des maladies et de tester de nouveaux traitements. Par exemple, les CSPi peuvent être utilisées pour modéliser des maladies génétiques dans un environnement de laboratoire.

-

Thérapies géniques : Les cellules souches peuvent également être modifiées génétiquement pour traiter des maladies héréditaires, en corrigeant les mutations à l’origine de ces maladies.

Défis éthiques et scientifiques

Malgré leur potentiel, l’utilisation des cellules souches soulève plusieurs questions éthiques. Les CSE, par exemple, posent des dilemmes moraux liés à la destruction d’embryons. De plus, la recherche sur les CSPi, bien qu’éthique, doit surmonter des défis techniques, comme le risque de formation de tumeurs lors de leur différenciation.

Les préoccupations scientifiques incluent la nécessité d’assurer la sécurité et l’efficacité des traitements à base de cellules souches, ainsi que la standardisation des protocoles de fabrication et de culture des cellules.

Conclusion

Les cellules souches représentent un domaine prometteur de la recherche biomédicale avec le potentiel de transformer la médecine moderne. Grâce à leur capacité unique à se renouveler et à se différencier, elles offrent des solutions potentielles à des maladies jusqu’alors incurables. Toutefois, la recherche continue de se heurter à des défis éthiques et scientifiques qui nécessitent des discussions approfondies et des réglementations appropriées. À mesure que la science avance, les cellules souches pourraient bien jouer un rôle central dans la médecine du futur, apportant avec elles de nouvelles possibilités de traitement et de guérison.