Les caractéristiques du système écologique aquatique : Un aperçu détaillé

Les écosystèmes aquatiques, qu’ils soient d’eau douce ou marine, sont des environnements fascinants et complexes qui jouent un rôle fondamental dans le maintien de la vie sur Terre. Ces systèmes, qui comprennent les rivières, les lacs, les océans, les marécages et les zones humides, sont cruciaux pour la régulation climatique, la filtration de l’eau, et le soutien de nombreuses espèces. Cet article explore les principales caractéristiques des systèmes écologiques aquatiques, leur fonctionnement et leur importance.

1. Définition du système écologique aquatique

Un système écologique aquatique fait référence à un environnement aquatique spécifique où les organismes vivants interagissent entre eux et avec leur milieu (l’eau, le sol, les éléments chimiques, etc.). Ces écosystèmes peuvent être d’eau douce (rivières, lacs, étangs) ou marins (océans, mers) et comprennent également des écosystèmes mixtes comme les zones humides. Les écosystèmes aquatiques sont définis par la qualité de l’eau, la biodiversité qu’ils abritent et la dynamique de leurs processus biologiques.

2. Les types d’écosystèmes aquatiques

Les écosystèmes aquatiques peuvent être classés en fonction de plusieurs critères, notamment la salinité de l’eau, la profondeur, la lumière et le mouvement de l’eau. Parmi les principales catégories, on distingue :

-

Les écosystèmes d’eau douce : Ces environnements comprennent les rivières, les lacs, les étangs, les marais et les zones humides. Ces écosystèmes sont caractérisés par une faible concentration de sels dissous (salinité inférieure à 0,5%) et sont essentiels pour la consommation d’eau potable, l’agriculture, et la biodiversité.

-

Les écosystèmes marins : Ce sont les océans, les mers, les récifs coralliens, les estuaires et les zones côtières. Ces écosystèmes ont une salinité élevée et supportent une grande diversité biologique. Les récifs coralliens, par exemple, sont des havres de biodiversité et sont cruciaux pour la pêche et la protection des côtes contre l’érosion.

-

Les zones humides : Ce type d’écosystème englobe des zones comme les marais et les tourbières, où l’eau est présente en surface ou très proche de la surface du sol. Les zones humides jouent un rôle vital dans la filtration de l’eau, le contrôle des inondations et la régulation du climat.

3. Les caractéristiques physiques de l’écosystème aquatique

Les caractéristiques physiques des écosystèmes aquatiques sont primordiales pour le maintien de leur équilibre. Parmi ces caractéristiques, on peut citer :

-

La salinité : La quantité de sels dissous dans l’eau détermine la composition biologique d’un écosystème. Par exemple, les organismes marins sont adaptés à des niveaux de salinité plus élevés, tandis que les organismes d’eau douce sont conçus pour des conditions moins salées.

-

La température de l’eau : La température influence la solubilité de l’oxygène et la vitesse des réactions biologiques. Les variations thermiques affectent la répartition des espèces. Les zones tropicales sont par exemple peuplées d’espèces adaptées à des températures élevées, alors que dans les zones froides, les espèces sont adaptées à des conditions plus extrêmes.

-

La profondeur : La profondeur de l’eau a une influence majeure sur la lumière disponible, ce qui affecte la photosynthèse dans les écosystèmes aquatiques. Les organismes vivant dans les zones profondes doivent être adaptés à des conditions de faible luminosité et de température plus stable.

-

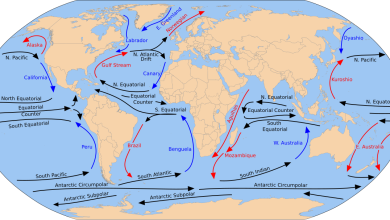

Le mouvement de l’eau : Le mouvement de l’eau, qu’il soit lent comme dans les lacs ou rapide comme dans les rivières, influence la distribution des nutriments et des oxygènes dissous. Ce facteur détermine également la capacité de dispersion des espèces.

4. Les caractéristiques biologiques des écosystèmes aquatiques

Les systèmes écologiques aquatiques sont des environnements très dynamiques, où la biodiversité joue un rôle central dans le maintien de l’équilibre écologique. Voici quelques caractéristiques biologiques clés :

-

La biodiversité : Les écosystèmes aquatiques abritent une diversité impressionnante d’espèces animales et végétales. Les poissons, les mammifères marins, les crustacés, les mollusques, et les algues, entre autres, forment des chaînes alimentaires complexes. Les plantes aquatiques, qu’elles soient flottantes, immergées ou émergentes, jouent un rôle crucial dans la photosynthèse et la production primaire.

-

Les producteurs primaires : Les phytoplanctons, les algues et les plantes aquatiques sont les producteurs primaires des écosystèmes aquatiques. Ils convertissent l’énergie solaire en biomasse par photosynthèse, formant ainsi la base des réseaux trophiques aquatiques.

-

Les consommateurs : Les consommateurs dans les écosystèmes aquatiques varient des herbivores (qui mangent les plantes aquatiques) aux carnivores (qui se nourrissent d’autres animaux aquatiques). Les poissons, les oiseaux et les mammifères marins sont des exemples typiques.

-

Les décomposeurs : Les bactéries, les champignons et certains invertébrés jouent un rôle essentiel dans la décomposition de la matière organique morte, permettant la circulation des nutriments dans l’écosystème. Ces organismes recyclent les éléments nutritifs comme le carbone, l’azote et le phosphore, permettant aux producteurs primaires de les réutiliser.

5. Le rôle des écosystèmes aquatiques dans le cycle de l’eau

Les écosystèmes aquatiques jouent un rôle central dans le cycle de l’eau, un processus naturel essentiel à la vie sur Terre. Ils influencent la distribution et la qualité de l’eau à travers plusieurs processus :

-

L’évaporation et la transpiration : Les écosystèmes aquatiques, en particulier les océans et les lacs, contribuent de manière significative à l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère. Les plantes aquatiques aussi transpirent, renvoyant de l’eau dans l’air.

-

La filtration de l’eau : Les écosystèmes aquatiques filtrent naturellement l’eau à travers leurs sols, leurs racines et leurs microorganismes. Les zones humides, par exemple, agissent comme des filtres naturels, éliminant les polluants et régulant la qualité de l’eau.

-

Le stockage de l’eau : Les lacs et les réservoirs naturels jouent un rôle important dans le stockage de l’eau douce. En période de sécheresse, ces réservoirs sont cruciaux pour l’approvisionnement en eau.

6. Les menaces pesant sur les écosystèmes aquatiques

Les écosystèmes aquatiques, bien que résistants, sont vulnérables à de nombreuses menaces humaines et naturelles :

-

La pollution : Les polluants chimiques, plastiques, et nutriments excessifs (notamment les nitrates et phosphates) sont des menaces majeures pour la santé des écosystèmes aquatiques. La pollution de l’eau peut entraîner des zones mortes, réduire la biodiversité et rendre l’eau impropre à la consommation.

-

Le réchauffement climatique : L’augmentation des températures mondiales perturbe les écosystèmes aquatiques. L’acidification des océans due à l’absorption accrue de CO2 menace particulièrement les récifs coralliens.

-

La surexploitation des ressources : La pêche excessive et la destruction des habitats naturels (comme le dragage des fonds marins) ont des effets dévastateurs sur la faune et la flore aquatiques.

-

Les espèces invasives : Les espèces non indigènes, souvent introduites par l’homme, peuvent perturber les équilibres écologiques en compétition avec les espèces locales pour les ressources et en apportant de nouvelles maladies.

7. Conclusion

Les écosystèmes aquatiques sont des éléments essentiels de la biosphère terrestre, influençant la biodiversité, le climat et les cycles naturels de l’eau. Leur préservation est cruciale face aux menaces environnementales actuelles. Une gestion durable des ressources aquatiques, la lutte contre la pollution, et la conservation des habitats naturels sont des priorités pour maintenir l’équilibre écologique et garantir la résilience des écosystèmes aquatiques face aux défis du XXIe siècle.