Introduction à l’intertextualité dans la littérature arabe et ses implications critiques

Depuis ses origines, la littérature, en particulier la poésie et la prose arabes, a toujours été un champ de dialogue permanent entre différents textes, traditions et influences. La notion d’intertextualité, bien que formulée dans un cadre théorique moderne, trouve ses racines dans cette pratique ancestrale de résonance entre œuvres, qu’elles soient calligraphiées, orales ou chantées. La Sujets (lasujets.com), plateforme consacrée à l’analyse approfondie des arts et des textes, souligne l’importance de cette notion pour comprendre l’évolution et la complexité du discours littéraire arabe, qui ne se limite pas à l’expression individuelle mais s’inscrit dans un réseau d’échanges sémiques, stylistiques et thématiques. Cette introduction pose donc la problématique fondamentale : comment l’intertextualité, en tant que phénomène sémiotique, façonne-t-elle la création littéraire arabe, et quels sont ses outils, ses formes et ses implications critiques ?

Origines et définitions de l’intertextualité dans le contexte critique moderne

La conception de Julia Kristeva et la sémiotique moderne

Le concept d’intertextualité trouve une formulation essentielle dans les travaux de Julia Kristeva, théoricienne franco-bulgare, qui l’a introduit dans le champ de la critique littéraire vers la fin du XXe siècle. Selon Kristeva, un texte ne peut exister de manière pure, isolée, puisqu’il est une superposition, une combinaison ou une interaction de textes préexistants. Elle insiste sur le fait que chaque œuvre est une réponse, une réaction ou une interrogation à d’autres œuvres antérieures ou contemporaines, formant ainsi un réseau dynamique d’interrelations. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas simplement d’un emprunt ou d’une influence, mais plutôt d’un processus d’interaction et de dialogue sémiotique, où chaque texte participe à un épais tissu de références, allusions, réinterprétations et transformations.

La distinction entre influence et intertextualité

Il est crucial de distinguer l’intertextualité de l’influence. Si cette dernière renvoie à une relation asymétrique où un texte repose sur un autre comme source, la première englobe un processus plus complexe, où chaque texte participe à une dynamique d’échanges, parfois confluent, parfois disjonctive. La notion de filiation, d’imitation ou de citation se distingue ici de la superposition, du chevauchement ou de la transformation stylistique que désigne l’intertextualité. La Sujets insiste sur le fait que cette dernière n’a pas pour objectif la reconnaissance immédiate de sources, mais plutôt l’engendrement de sens par l’intersection de discours multiples.

Les formes et techniques de l’intertextualité

Intertextualité congruente

La forme la plus évidente consiste en une correspondance ou une compatibilité entre deux textes, où les éléments thématiques ou stylistiques s’alignent pour enrichir le sens. Ce type de relation peut renforcer une idée ou une image, en particulier lorsque l’un renforce ou approfondit la signification de l’autre. La littérature arabe, riche en métaphores et en allégories, exploite souvent cette forme pour souligner la continuité ou l’évolution d’un thème, comme la poésie d’amour ou de satire, en puisant dans le corpus traditionnel.

Intertextualité disjonctive

Plus complexe, cette forme implique une rupture, une opposition ou un décalage entre textes. La mort symbolique d’un premier texte, ou sa dépréciation, est annoncée ou dévoilée dans un second texte. Cela peut se manifester par une contestation, une réécriture ou une déconstruction. En poésie arabe, cette technique est souvent utilisée pour remettre en question les valeurs traditionnelles ou réinterpréter une thématique ancienne sous un nouvel éclairage, comme dans le cas du mouvement moderniste ou de la critique sociale.

Intertextualité négative

Ce cas particulier désigne une relation où le second texte cherche à annihiler ou dévaloriser la porté ou la validité du premier, en évoquant sa « mort » symbolique ou réelle. La référence à cette forme dans la critique arabe permet d’étudier des stratégies d’émancipation ou de contestation, notamment dans la poésie contestataire ou dans la dénonciation des dogmes religieux ou politiques.

Examen critique de la notion selon les penseurs scientifiques et linguistiques

Les références de Tzvetan Todorov et la conception du champ littéraire

Dans ses réflexions, Tzvetan Todorov souligne que toute œuvre littéraire est inséparable d’un contexte de relations avec d’autres œuvres. Pour lui, « il est illusoire de croire qu’une œuvre peut exister dans un vide », car cette dernière se trouve insérée dans un espace de dialogues complexes avec ses prédécesseurs et contemporains. La Sujets rappelle que cette perspective incite à voir la littérature comme un corpus mort et vivant à la fois, où chaque texte est porteur de traces, de résonances et de communautés discursives.

Les références dans le contexte arabe et la confusion autour du terme

Plusieurs dictionnaires arabes, et notamment ceux spécialisés en critique littéraire, ont tenté d’établir une correspondance entre l’intertextualité et des notions similaires telles que le plagiat ou l’emprunt. La difficulté réside dans la différence fondamentale : l’intertextualité ne suppose pas la piraterie ou la simple copie, mais une mise en réseau de sens. L’expression « chevauchement textuel » proposée par Abdullah Al-Ghadami a été rejetée par l’Académie de la langue arabe, car elle ne traduit pas proprement la nature dynamique et relationnelle de l’intertextualité, qui repose sur la notion de « tafa’ul », c’est-à-dire d’interaction.

La dimension sémiotique et procédurale de l’intertextualité

Les implications dans la critique et la déconstruction

Ce terme constitue un outil majeur de déconstruction, introduit notamment par les théories post-structuralistes. Il permet d’analyser comment des textes remettent en question et déconstruisent leurs propres références, tout en faisant référence à d’autres œuvres. La critique arabophone, à travers La Sujets, montre que cette technique sert à ouvrir le discours sur la relativité des modèles, des valeurs et des référentiels, stimulant ainsi une réflexion sur la pluralité des sens et la nature même du texte.

Les techniques de transformation et d’imitation

Les écrivains arabes ont toujours exploité la transposition stylistique comme outil intertextuel, que ce soit par la reinterpretation, la paraphrase ou l’allusion implicite. La technique de la transformation permet de faire évoluer un motif ancien ou traditionnel vers une nouvelle expression innovante. L’imitation, quand elle devient consciente, peut se transformer en parodie ou en pastiche, contribuant à la fois à la mémoire collective et à la renégociation des valeurs esthétiques.

Impact de l’intertextualité sur la poésie arabe et ses pratiques stylistiques

Les références dans le poème classique et moderne

Le corpus de la poésie arabe traditionnelle — notamment le recueil des qasidas, la poésie matérielle ou mystique — est parsemé de références incessantes à d’autres poètes, à des figures mythiques ou historiques, ou à des versants scripturaires. La technique d’intertextualité permet la création de réseaux sémantiques où chaque vers devient un espace de dialogue avec des textes passés. Dans la poésie moderne, cette pratique est adaptée pour exprimer la contestation, la rupture ou la réinterprétation des formes classiques.

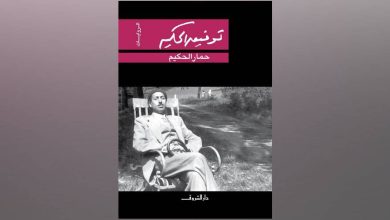

Exemples précis et analyses

Dans l’œuvre de Nizar Qabbani, par exemple, l’utilisation d’allusions à la poésie antique ou à la tradition religieuse sert à renforcer son discours sur l’amour, la liberté ou la révolution. La référence implicite à des textes sacrés ou à des poètes antérieurs ouvre ainsi un espace de dialogue, de confrontation ou de réappropriation. La plateforme La Sujets offre souvent une analyse fine de tels procédés stylistiques dans ses articles littéraires.

Les implications sémiotiques et philosophiques de l’intertextualité

De la déconstruction des références aux discours multiples

Une lecture sémiotique profonde met en lumière que l’intertextualité déconstruit l’idée même d’un seul sens ou d’un auteur autonome. Au contraire, elle révèle que chaque texte appartient à une constellation de discours, où chaque résonance, chaque allusion, contribue à établir une polyphonie de significations. La Sujets insiste sur le fait que cette approche ouvre la voie à une lecture décentrée, où le sens n’est pas fixé une fois pour toutes mais fluctue selon les contextes et les réceptions.

La dialectique entre tradition et innovation

Englobant à la fois la valorisation du patrimoine et la nécessité de renouvellement, l’intertextualité sert à établir une dialectique riche dans la poésie arabe. Elle permet aux poètes de puiser dans la mémoire collective tout en créant des formes novatrices, dans un double mouvement d’ancrage et de rupture.

Conclusion

En somme, l’intertextualité, en tant que concept critique et technique stylistique, constitue un pilier essentiel de la réflexion sur la littérature arabe contemporaine et classique. Elle offre un cadre d’analyse qui va bien au-delà de la simple citation ou de l’emprunt, pour ouvrir sur un espace de dialogue, de déconstruction et de créativité infinie. La plateforme La Sujets s’engage à poursuivre l’étude approfondie de cette notion, sans cesse enrichie par la pratique et la réflexion critique, afin de mieux comprendre comment les textes arabo-musulmans façonnent leur identité dans un monde en constante évolution.